「反日デモ」で日本企業の中国撤退が始まる

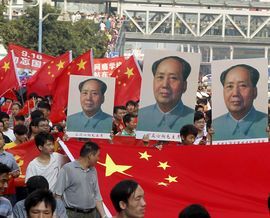

石原慎太郎東京都知事の尖閣諸島購入の動きに端を発した日中関係の悪化は、日本の経済人、政治家、役人の予想をはるかに上回る段階にまで進んだ。常日頃は多くの人が顔をしかめる「日中一触即発」「日中衝突」といった、夕刊紙の根拠のない扇情的見出しが、今回ばかりはリアリティを持つほどの事態に到っている。言うまでもなく、ここまで日中関係が悪化した原因は双方にあるが、日本側で指摘すべきは「中国側の反応、対応を完全に読み間違えた」ことにある。日本サイドには中国は「(日本の実効支配という)尖閣の現状を受け入れており、日本側が従来より一歩くらい前に出ても、表面的な批判と多少のデモ程度で終わるだろう」という希望的観測があった。日本側では民主党が支持率回復のために石原都知事の尖閣に関する動きを利用しようという邪心もあっただろう。

「高成長の終わり」と「残された格差」

日本の政官界はある意味で、中国の「反日」には慣れっこになっており、尖閣国有化の動きに対する中国の初動段階での激烈な反応を的確に解釈できず、対応も鈍かった。早い段階で日中の指導者がホットラインを通じて意思疎通し、双方で過剰な言辞や行動を取らず、終息させるという合意ができれば事態はここまで悪化しなかっただろう。状況を一言で言えば、破壊的段階にある。「日中国交回復以来で最悪の状況」という表現はしばしば使われるが、「最悪」といっても双方が努力すれば旧に復することもあり、救いはある。だが、「破壊」が起きれば元には戻らない部分も出てくる。とりわけ、経済関係は投資と人材育成という、壊れたら捨てるしかないものを抱えているだけに、状況は多くの人が考えるよりもはるかに厳しい。

「経済関係にとって厳しい」というもう1つの理由がある。中国経済の悪化である。悪化といっても、ギリシャやスペイン、イタリアなどユーロ圏の経済危機に伴う輸出の減少といった一過性のものや循環的な景気悪化ではない。1978年に鄧小平氏が発動した「改革開放」政策による30年超の高成長の構造的な変化、端的に言えば、「高成長の終わり」という時代の転換を指している。

中国の指導者もテクノクラートはもちろんビジネスマンや庶民すら認めないが、中国は着実に低成長期に向かいつつある。昨日は大空港が完成し、今日は超高層ビルが開業し、明日は新幹線が走り出す、といったインフラ建設の嵐や、収入が右肩上がりに増加し、マイカー、ゴルフ、海外旅行など今までにない経験を毎月、毎年味わうといった、熱狂の経済成長は終わりに近づいている。残るのは、沿海部と内陸の発展格差、中流層と労働者・農民の収入格差、高度成長期を謳歌した既得権益者と遅れてきた「80后(80年代以降生まれ)」「90后(90年代以降生まれ)」たちとの人生のチャンスの格差だ。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。