「漢族の歴史的体質」から読み解く「ミャンマー・クーデター」この先のシナリオ

2月1日にミャンマーで国軍によるクーデターが発生してから1カ月が経つ。伝えられる限りでは、「この道はいつか来た道」の感が強い。つまり、かつてのタン・シュエ軍事独裁政権(1992~2011年)が歩んだ親中路線だ。

欧米諸国が「軍事独裁反対」「アウン・サン・スー・チー解放」「民主勢力支持」を掲げ国際的な制裁強化を呼び掛けながらも、実態的には“口先介入”のレベルに止まっている限り、ミャンマーを中国の側に追いやってしまいかねないのである。

本質を矮小化する「民主派VS.国軍」の図式

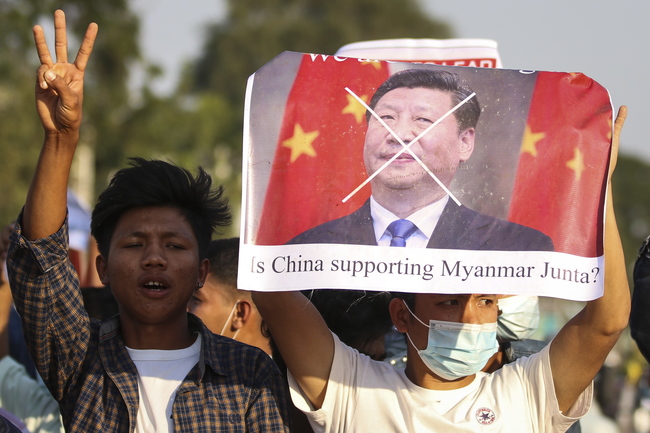

今次クーデターの背後に中国の存在を指摘し、習近平政権の対外膨張路線を非難する声が度々聞かれる。クーデターで国政の全権を掌握したミン・アウン・フライン国軍司令官、あるいはタン・シュエ将軍の最側近として知られたミン・スウェ暫定大統領と中国との間に“連携”があったのか確かめる術はない。

だが、軍事独裁政権が継続したとしても、あるいは総選挙で文民政権が選出され、国軍の政治的影響力を排除した民主的で公正な政治が行われたとしても、ミャンマーが中国の影響力を払拭することは至難と言わざるを得ない。

文民政権であれ軍事政権であれ、欧米の支援を背景にした反中姿勢の政権がネピドーに誕生することは、中国にとって断固として避けなければならないことだからである。

中国の長期的な東南アジア政策はもちろんのこと、習政権が推し進める「一帯一路」にとっても、ミャンマーは中国の勢力圏内に何としても押しとどめておかなければならない地政学的位置を占めている。

ミャンマーの動向が習政権の死命を制するといっても過言ではない以上、敢えて誤解を恐れずに表現するなら、ミャンマー問題はミャンマーの国内事情だけからは捉えられないのである。「民主派VS.国軍」の政治図式で捉えることは単純に過ぎるばかりか、問題の本質を矮小化してしまう。

中国の“出入口”としてのミャンマー

改めて中国の側から見たミャンマーの地政学的位置付けを見ておこう。

ミャンマーと国境を接する雲南省は中国西南の「深奥部」である。だが視点を変えれば、ミャンマーの先に広がる世界に対する「最前線」でもある。

10年ほど前、雲南省西南端に位置する芒市をミャンマー国境沿いに歩いた際、街中で「中国離印度洋最近的城市(中国でインド洋に最も近い都市)」という標識を目にした。街行く人に尋ねると、同市の特徴を捉えたキャッチコピーとのこと。

ミャンマーを制すれば、中国は雲南省を橋頭堡にインド洋に直接アクセスできるようになる。その先のインド、中東、アフリカ、さらにはヨーロッパにも近距離で繋がれる。

この地域の歴史を振り返ると、17世紀半ばの明朝から清朝へと交代する混乱期、多くの中国人がミャンマー東北部で難民化した。現地社会に同化・融合することなく現在に続く彼らの末裔たちは、少数民族として中央政府からの自主・独立を求め、ミャンマー国軍との間で長年に亘って戦闘を繰り返している。これがミャンマーの国論統一を阻む要因の1つである。

少数民族問題はロヒンギャ問題だけではない。もっとも、その淵源が少数民族を分断することで自らに有利な統治を進めたイギリスの殖民地政策にあることも忘れてはならない。

19世紀後半、イギリスは殖民地化したミャンマー(当時はビルマ。以下、ミャンマーで統一)の東北部を経由して雲南省から中国中央部への侵攻を画策した。茶葉からアヘンまで、雲南省の物産はミャンマーからインド洋を経由してインド・中東、それから西欧世界にまで販路を広げた。

第2次大戦期、連合国は重慶に逃げ込んだ蔣介石政権へのテコ入れのため、インド東部とミャンマーを経由した支援ルート(「援蔣ルート」)を構築した。

同ルートを遮断することで蔣介石政権の孤立・弱体化を企図した日本軍は、ミャンマーを経由して雲南省西南端まで兵力を送り込んだ。

そして毛沢東は中国系の緬共(「ビルマ共産党」)を動員し、武装闘争によってミャンマー東北部の動揺を画策し、東南アジアにおける「解放闘争」の一環としてミャンマーへの影響力浸透を謀った。

いわばミャンマーは中国のインド洋への“出口”であると同時に、西南方面からの中国への“入口”でもあるのだ。

90年代初頭から一貫する中国歴代政権のアプローチ

1989年の天安門事件前後、沿海部に比べて立ち遅れが目立った西南内陸部の社会経済開発を目指し、中国は同地域の国境関門を南に向かって開放し、ミャンマーを含むタイ、ラオス、カンボジア、ヴェトナムなどの東南アジア大陸部への南進策を強く打ち出した。

かくて当時の李鵬首相は「西南各省は協力し、改革を進め、開放を拡大し、東南アジアに向かえ」とばかりに動き出す。それはまた、漢族が歴史的に繰り返してきた“熱帯への進軍”の再開宣言でもあったと言えるだろう。

1990年代初頭から現在までの30年ほどの間、鄧小平、江沢民、胡錦濤、そして現在の習近平と歴代政権は内政・外交の両面における政策的違いを見せながらも、南進策に関する限り、ほぼ一致した路線を歩んでいる。ミャンマーに対しては、一貫してインド洋への出口と捉え取り組んできているのである。

その典型が、ベンガル湾に面するミャンマー・ラカイン州のチャオピュー港からミャンマー中央部を東北方面に向かい、中部のマンダレー郊外を経て中国の昆明、さらに重慶に至るエネルギー輸送ラインだろう。

1993年1月、雲南省と昆明市の当局は「内部用図、注意保存」の扱いで「大西南対外通道図」を公表した。新聞紙見開き2ページよりやや大きなスペースの上半部に、チベット、雲南省、広西チワン族自治区など中国西南地区を、下半部にはバングラデシュ、インド東部、ミャンマー、タイ、マレーシア、ラオス、カンボジア、ヴェトナムを配し、その中心部に昆明が位置している。

この地図はミャンマーを中国西南部とインド洋を結ぶ回廊として明確に位置づけ、昆明からヤンゴンを経由してインド洋に乗り出し、スリランカのコロンボ、中東イエメンのアデン、アフリカ東部ケニアのモンバサ、さらに地中海に位置するフランス最大の港湾都市であるマルセイユまでの海上航路だけではなく、トンあたりの輸送費の概算までを明示する。

昆明から西に向かって国境を越え東インドに至るルート、南下してマンダレーを経てヤンゴンに至り、東に転じてタイのバンコクに至る鉄道路線「泛亜鉄路(西線)」など、ミャンマーを経由する何本かの国際鉄道路線も記されてもいる。

ミャンマーの国土を南北に貫くヨーラワディー(イラワジ)川拡幅による国際水運幹線化構想も見られるだけではなく、陸上部分の公路・鉄路の建設・整備費、河川改修費の概算(もちろん、地図作成当時ではあるが)までもが示されているのだ。

ここまでは雲南省当局の夢物語と受け流しておくこともできる。

だが「大西南対外通道図」に盛り込まれた様々な構想が、1990年代初頭から現在までの30年ほどの時間を掛けて着々と実現されている。雲南省という地方政府で進められる規模を遥かに超えた国家プロジェクトであるという紛れもない事実は、やはり無視することはできない。

日米の東南アジア政策は混迷を続け……

中国が外部の世界からは見え難い内陸深奥部を舞台にして南進策を実現させてきたこの30余年の間、アメリカではジョージ・ブッシュ(父)、ビル・クリントン、ジョージ・ブッシュ(子)、バラク・オバマ、ドナルド・トランプと政権が交代するごとに対中政策は目まぐるしく変わり、率直に言って東南アジア政策は混迷の域を出るものではなかった。

我が国でも海部俊樹政権から菅義偉政権まで確固たる対中政策も東南アジア政策も見られなかった。ミャンマーの国情変化を真摯に受け止めることなく、相も変わらず親日国といった曖昧で手前勝手な捉え方から抜け出すものではなかった、というのが一般的な見方だ。

民主化・反国軍の旗手としてアウンサン・スーチーが内外から注目を集めるようになるや、日本のメディアは「日本軍が育成したアウンサン将軍の娘」「京都大学留学経験者」「民主化の指導者」「反軍政のシンボル」といった感情的見方に流れるばかり。

経済界からは時にミャンマーに熱い期待が寄せられもしたが、「アジアに残された最後のフロンティア」といった類の自己本位でご都合主義的な利害打算的観点が強すぎた。

これでは是非善悪は別にして、中国が見せてきた長期的視点に立つミャンマーへのアプローチに比べて大きく遅れを取った、いや劣勢に終始したと見られても致し方ないだろう。

「好きだから仲よくしているわけではない」

習政権が見せてきたスーチー政権への対応にせよ、昨年来の一連の新型コロナ外交にせよ、欧米は「放火犯が厚かましくも消防士に変身」と冷ややかに批判する。

だがミャンマーに対する中国の振る舞いは30年来の取り込み策の一環として捉えるべきであり、今次クーデターの黒幕云々といった類の短期的視点で論ずべきでないことは明らかだ。今次クーデターに投影されたミャンマー問題を本質的に考えるなら、漢族の「熱帯への進軍」という歴史的体質に後押しされた習政権による露骨な膨張姿勢に行き当る。

いずれミャンマーの混乱が収拾された後に生まれる政権の姿勢を外交と内政に腑分けして考えるなら、可能性としては「反中文民政権」、「反中軍事政権」、「親中文民政権」、「親中軍事政権」の4つがある。

中国封じ込めの立場から最も好ましいのは「反中文民政権」だろうが、「反中軍事政権」もまた可能性として排除すべきではない。一方、中国の側から優先順位をつけるなら、第一が「親中文民政権」であり、最も避けたいのが「反中文民政権」に違いない。

今後、習政権は欧米に支持された「反中文民政権」がネピドーに成立することを阻止し、あるいは「親中文民政権」を誕生させるため、あらゆる機会を捉えて工作を展開するだろう。

スーチー政権も習政権との接近を続けたことを振り返ればこそ、人権活動家のベネディクト・ロジャーズがタン・シュエの発言として伝える「中国が好きだから仲よくしているわけではない」(『ビルマの独裁者 タン・シュエ 知られざる軍事政権の全貌』白水社 2011年)との発言が、奇妙なリアリティーをもって迫って来る。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。