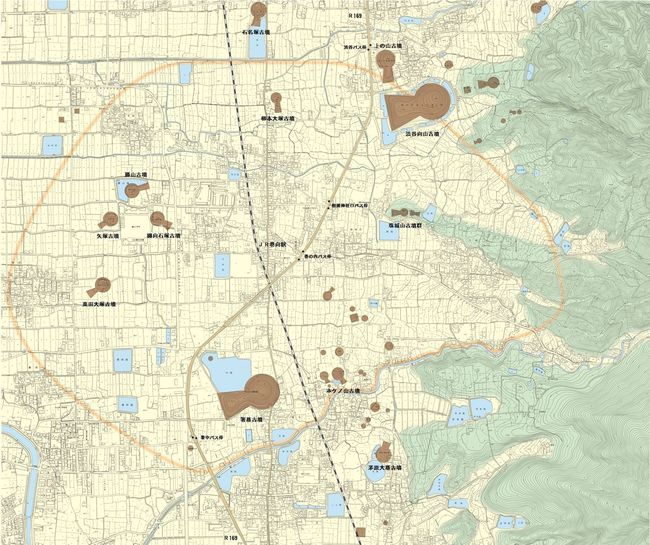

橙色線内が纏向遺跡の範囲(「桜井市纏向学研究センター」公式HPより)

今、考古学はヤマト建国の経過を、克明に描き出そうとしている。3世紀に奈良盆地の南東の隅に前代未聞の巨大人工都市・纒向(まきむく)遺跡(奈良県桜井市)が出現し、方々から人が集まってきたこと、纒向に前方後円墳が誕生し、この新たな埋葬文化を各地の首長が受け入れたこと、流通ネットワークを共有するゆるやかなつながりの連合体(ヤマト政権)が生まれたことが分かってきたのだ。

考古学が戦後一気に発展した理由は、はっきりしている。新幹線や高速道路網が張り巡らされ、全国でほぼ均等に、考古学の試掘が行われる形となり、無数の遺跡がみつかったのだ。

ただし、物の動きはつかめてきたが、「弥生時代後期の動乱を誰がどのように鎮めたのか」「なぜ各地の首長がヤマトに靡(なび)いたのか」などなど、大切な「人間の生き様」が、描けていない。

理由はいくつかある。まず第1に、考古学と文献学が垣根を築いて、互いの領域、専門分野に足を踏み入れようとしない。第2に、学問が蛸壺化した挙げ句、総合的な解釈は、一部の学者(長老格、大御所)に委ねられてしまっている。これでは、新しい発想は、なかなか認められない。そして第3に、邪馬台国論争に拘泥しすぎたことが、大きな足かせになってしまった。われわれが本当に知りたいのは、ヤマト建国の歴史であって、邪馬台国がどこにあったかではない。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。