灼熱――評伝「藤原あき」の生涯(64)

2019年8月11日

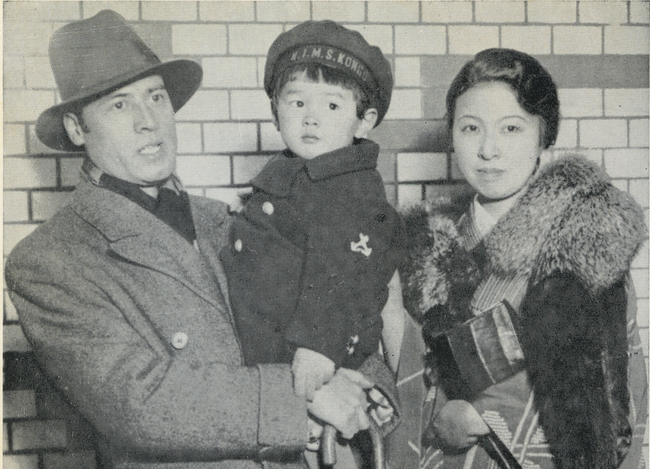

まだ戦争前、家族そろって洋行から帰国した頃(下関市「藤原義江記念館」提供、以下同)

戦争が終わり、空腹が満たされてくると、あきは装うことに飢えていた。

一方義江は彼のもう1つの舞台である、恋することに飢えていた。

東京の下町を中心に10万人以上の人が死亡・行方不明になった関東大震災の時は、あきは前夫と別居中でありながら義江との不貞の贖罪のためか、夏の間夫の居る芦屋に滞在していた。あきの着物や装飾品、調度品のすべては京橋の自宅に置いてあったために、1つ残らず焼けてしまった。

何百万人も亡くなった今回の戦争では、あきは何ひとつ失うことはなく戦火を免れた。

着物が何よりも大切だった若い時分と今を比べれば、50歳になる今、身の回りの物を失ったとしても「ああそうなのだ」と思い、命あることに感謝するであろう。

しかし女の本能かあきの本質がそう思わせるのか、国から半ば強制されたモンペというのは、戦いと悲しみを表す衣類でしかなかった。モンペの機能性と着心地に魅了され、戦後も嬉々と愛用する婦人もいる。

あきはあとになって、着物を着用する際は下着をつけないという密かで粋な着こなしが日本女性にはあったのに、モンペがそれを変えてしまったとなげいた。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。