灼熱――評伝「藤原あき」の生涯(65)

2019年8月18日

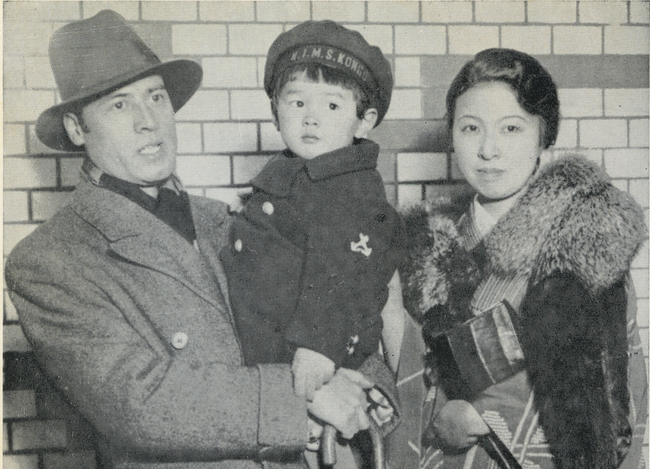

まだ戦争前、家族そろって洋行から帰国した頃(下関市「藤原義江記念館」提供、以下同)

歌劇団内でプリマドンナたちとの色恋を楽しむ義江に、自宅の鎌倉山と東京を往復し主婦業と歌劇団の運営に大忙しのあき。

そしてこの後、義江の心を虜にし、すべてを破壊する女の足音が、もうかなり近くまで忍び寄っていることにまだどちらも気づいていなかった。

戦前からのあきの最も重要な仕事の1つに、切符の販売があった。

華族女学校(学習院)からの上流階級との交流を中心に、一軒一軒頭を下げて切符を買ってもらう。こうして売り歩かなければ100人の観客も集まるかどうかというのがオペラの現状だった。

ある日、学校友達の外務政務次官夫人の宅へ、前もって頼んでおいた切符を売りにいくと、対応に出て来たお女中にしばらくお待ちくださいと言われ、玄関に立っていると、電話をかけている姿も見えぬ夫人の声が聞こえて来た。

「いまね、藤原義江の奥さんが来ているんですけれど、先だって話のあった、あの例の切符ね、奥様は何枚おとりになりましたの? そう、ええ、そうなのよ。じゃ私もそうしとくわ」

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。