灼熱――評伝「藤原あき」の生涯(66)

2019年8月25日

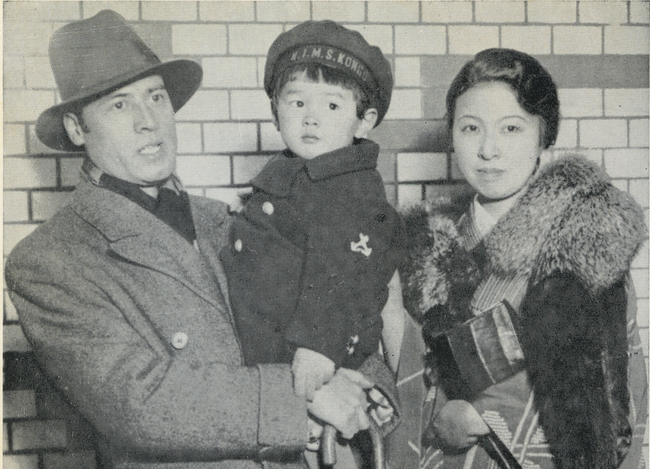

まだ戦争前、家族そろって洋行から帰国した頃(下関市「藤原義江記念館」提供、以下同)

幾度かのカーテンコールを終えて重厚な緞帳はピタリと床に着き、再び上がることはない。鳴りやまない拍手と歓声を背景音楽に、夫は妻の待つ楽屋に飛んで帰ってくる。

「どうだった?」

得意と不安が入り交じり懇願するような眼差しで妻の答えを乞う。

「よかったわ」

夫が欧州のオペラの舞台に立つようになってから17年間変わらないやりとりだ。

しかし妻の「よかったわ」は、戦争が終わってよかった。オペラができるようになってよかった。生きていられてよかった、の意味である。

妻は、夫が発声の工夫で失せゆく声の艶をどうにか隠していること、舞台メイクの下の争えない老いを知っている。

20代から始めたオペラも「いつか日本で花を咲かしてみせる」と夢見てから、5年、10年、15年が経ち、戦争で中断されたが意外にも早く再開することができて17年となった。国民服にゲートルを巻き、大声をあげて愛国歌謡を歌う夫の姿はもう2度と見たくないと思う。

戦争が終わり世の中はすっかり変わった。戦前、まだ焼けていない歌舞伎座を藤原歌劇団が常打ち劇場としていた頃は、公爵や伯爵たちが常連で席を埋めてくれたが、それでも舞台からみれば空席は隠しようがなかった。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。