灼熱――評伝「藤原あき」の生涯(74)

2019年10月20日

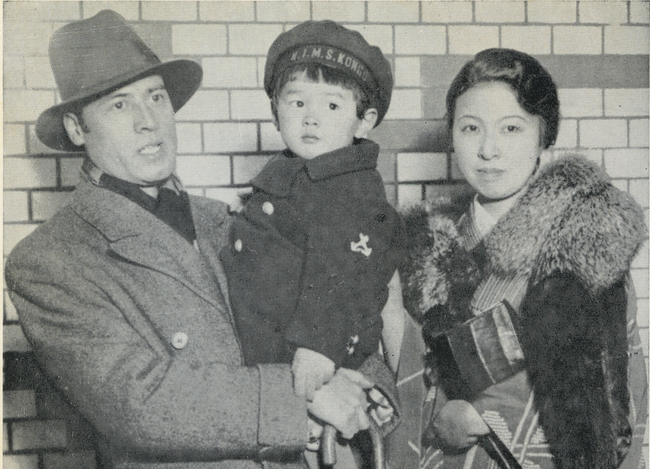

まだ戦争前、家族そろって洋行から帰国した頃(下関市「藤原義江記念館」提供)

昭和28(1953)年8月の夜、赤坂氷川町の静かな高台に興奮した女の高い声が漏れ聞こえた。それは氷川神社並びの藤原歌劇研究所からで、藤原あきの声であった。

〈いつも大声を出したことのないママが、「あの手紙は裏庭へ捨てました。そんなに大事なら探しに行ってらっしゃい」といい、困ったパパは廊下をウロウロしてました〉(『文藝春秋』「昭和を熱くした50人」平成2年2月1日号)

藤原義江夫妻を息子と同じくパパママと呼ぶ、居候の妹尾河童の証言だ。

この日義江は「第2次藤原歌劇団アメリカ公演」の渡米をいよいよ明日にひかえ、帰宅してすぐの出来事だった。

同じ場面を義江が書いたものもあるので照らし合わせてみよう。

〈第二次渡米公演の下交渉のために、僕が、あきをまんまといいくるめ――というのは実はパリで砂原と会う約束があった――単身、渡米する前夜だった。

あきは僕の部屋で、出発の支度をなにくれとしてくれていた。僕は洋服の始末、その他持ってゆくものの一切をあきに任せ、風呂へ入った。湯ぶねの中へつかった途端、僕は感電したように湯ぶねから飛び出た。そして、全身ずぶぬれのままシャツを着け、ズボン下をはき、上衣も肩へひっかけただけのようなあわて方で、僕の部屋へ飛んで行った〉

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。