日本の研究チーム、海水で数時間で分解するプラスチックを開発

2025年6月21日

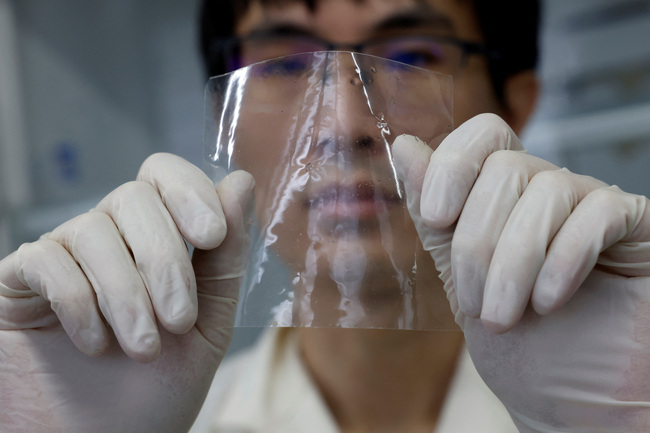

海水で分解するプラスチックのサンプル。塩分は土壌にも含まれるため土の上でも自然に分解される[2025年5月27日、埼玉県和光市にある理化学研究所・創発物性科学研究センター] (C) REUTERS/Manami Yamada

[和光市発/ロイター]研究チームは埼玉県和光市の研究所で実演を行い、塩水を入れた容器の中で小さなプラスチック片をかき混ぜると、約1時間で完全に姿を消した。商業化に向けた計画はまだ公表されていないが、プロジェクトを率いる相田卓三氏によれば、包装資材業界などを中心に大きな関心が寄せられているという。

国連環境計画(UNEP)によると、2040年までに海洋プラスチックごみが3倍に増加することが予想される。毎年2,300万〜3,700万トンのごみが新たに流入することとなる。

「子どもたちは、自分たちが生きていく地球環境を選ぶことはできない。だからこそ私たち科学者には最良の環境を残す責任がある」と相田氏は述べた。

理化学研究所・創発物性科学研究センターでグループディレクターを務める相田卓三氏(東京大学卓越教授) (C)REUTERS/Manami Yamada

新素材は、石油由来のプラスチックと同様の強度を持ちつつも、塩分に触れると原料まで分解される。原料は自然界に存在する細菌がさらに分解し、海洋生物に害を及ぼし食物連鎖に入り込むマイクロプラスチックの発生を防ぐことができるという。また、新素材は無毒かつ不燃性で、二酸化炭素も排出しない。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。