第二次世界大戦末期の1945年。沖縄で日本軍の組織的な戦闘が終結した6月以降も、各地の壕にこもってサバイバルを続けている兵士や住民がいた。彼らはどのようにして「終戦」に至ったのか。沖縄守備軍(第32軍)第24師団歩兵第32連隊は、第一大隊長の伊東孝一大尉が米軍と交渉した結果、最終的に武器を置くことを決めた。その交渉で通訳を担った一人の日本軍軍医の生涯を紹介する。

全滅覚悟で戦いを継続するか、日本の軍人としての自尊心を保ちながら戦闘を終えるか――。ギリギリのやり取りを訳した軍医の功績は、終戦から80年が過ぎた今もほとんど知られていない。以下の戦中編は、伊東大隊長の手記や本人からの聞き取りに基づく。

「大隊長、戦争は終わりました。日本は負けたのです」

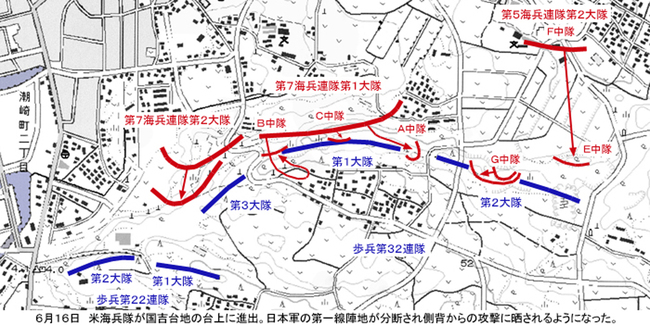

上級部隊との連絡が途絶え、8月15日を過ぎても終戦を知らなかった一部の日本兵たちは、沖縄本島の各地に点在する陣地壕に立てこもって絶望的な戦いを強いられていた。歩兵第32連隊の数百人の将兵も、本島南部の糸満市や首里近郊で飢えと消耗に苛まれる日々。伊東孝一大尉が率いる第一大隊の約100人の将兵は、軍と雇用関係にある10人足らずの賄(まかない)さんらとともに、糸満市国吉の丘陵に点在する壕で全身に群がるシラミに悩まされながらも生きながらえていた。

大隊本部が陣取った壕は、出入口が一カ所しかなく、奥まった居住空間の足元は水没していた。いつ襲ってくるかわからない敵に備える中、飢えと劣悪な生活環境から精神に錯乱をきたす者も出る。

「敵が来た! 敵が来たぞ! 後ろにもいる、寝床の下からも敵が来た!」

壕口付近にいた兵が突然叫びだして持っていた小銃を発射、危うく死傷者が出る騒ぎだった。銃などすべての装備を取り上げると、「手榴弾を返してください。自分はここで自決します」と正気に戻った目で訴えてくる。屈強な日本兵たちも、一歩ずつ地獄の底へ導かれているようだ。

南国の真夏の太陽が照りつける8月22日、壕口に来て叫ぶ者がいる。「大隊長殿、大隊長殿!」と伊東を呼んでいた。顔を出すと、中部の要衝での戦闘で行方不明になっていた部下の伍長だった。摩文仁付近で米軍に拘束され、今は捕虜になっているという。そして、

「大隊長、戦争は終わりました。日本は負けたのです」

と絞り出すように言う。

「なぜ、お前がそれを!」

伊東が気色ばんで問い質す。

「米軍の将校を連れてきています。会っていただけませんか」

すがるような目で伍長は訴えてくる。

敗戦の予兆は感じていたが、確信がない状態でもあった伊東。「よし、会おう」と応じると、近くの岩陰に潜んでいた米軍のモス中尉が現れる。そして、直ちに降伏するよう勧告された。

米軍のジープで悠然とタバコを燻らす見習士官

やはり日本は敗けたのか……。モス中尉の言うことは事実かもしれないが、独断で降伏を決めるわけにはいかず、その夜、別の壕で洞窟戦を続けている連隊長に報告。連隊長本人が特使として赴くのを渋ったので、伊東が米軍陣地まで出向くことになった。

が、連隊を代表した米軍との交渉となると、英語での会話がおぼつかない。米側の通訳だけでは、敵に都合の良い解釈で丸め込まれる恐れがある。そこで白羽の矢が立ったのが見習士官の佐藤介(たすく)軍医(大正3年生まれ)だった。

広島県出身の医師で、カルテを書くためのドイツ語はもちろん、英語もそれなりにこなせるという。より階級が上の軍医も生き残っていたが、これまでの仕事ぶりをみて見習士官の佐藤を選んだ。

しかし、交渉に名を借りた“だまし討ち”の可能性も考えられる。そのときは潔く最期を迎えようと、1枚だけ残してあった真っ白な新品のワイシャツを用意した伊東は、嘉手納にある米軍の司令部へ向かう。着の身着のままの佐藤も覚悟を決めた面持ちだ。それぞれ別々のジープに乗せられるのは不満だったが、それは拒否できなかった。モス中尉と日系二世の米軍側通訳、護衛のために武装した米兵が乗り込んでいるからだ。

米兵の一人が親しげにタバコを勧めてきた。じめじめした洞窟内の暮らしが長かったので、乾いた紙タバコは貴重品。伊東は手が出そうになるのを鋼の意志で抑え込んだ。敵の恩情は受けたくないし、あまり体調もよくなかったからだ。まさかとは思うが、青酸カリなどの毒が仕込まれている可能性もある。

だが、ふと心配になって振り返ると、後続のジープの上で佐藤が悠然と燻らせていた。思わず吹き出しそうになった伊東は、「何とも能天気で、胆の据わった奴だ」と感心した。

当時、流行っていたアメーバ赤痢が悪化していた伊東は道中、何度も車を停めてもらって岩の陰に駆け込む。腹の具合が悪く、出るものがないのにもよおしてしまうのだ。そのたびに心配そうな佐藤が駆け寄って来ようとするのを手で制してしゃがむ。それまでも佐藤は、大隊長である伊東の体調を主治医として診てくれていた。

戦闘の合間にはこんなこともあった。壕内に座り込んだ伊東の脈をとりながら、佐藤が戒めるような目で首を横に振る。

「大隊長、この病気に効く薬は最前線では手に入らんのです。とにかく栄養があるものを食って、体力をつけんといかんですのう」

広島弁まじりの佐藤は声が大きいので、近くの部下に聞かれてしまう。指揮官が発熱し、衰弱している姿を大っぴらに見せると、隊の士気にかかわるので、治療中の佐藤の振る舞いが伊東には忌々しかった。

「毎日、毎日、イモのツルが入ったお粥だけ。我が大隊は、将校も二等兵も同じ食事なのは知っているだろう。これで体力をつけろという方がおかしいぞ……」と返す。

口論をしているようで、なぜか笑みが浮かんでいる二人。親身になって治療してくれる年上の部下との会話に伊東は癒された。豪胆だが、ひょうきんな軽口も叩く佐藤との掛け合いが、戦場の厳しさを忘れさせてくれそうだった。

すでに捕虜になっていた第32軍高級参謀・八原博通大佐

エンジン音を聴くだけで高性能だとわかる走破性の高い米軍のジープは、幌を付けていなかった。薄暗い壕内で何カ月間も暮らしていた伊東の身体に、灼熱の太陽が容赦なく照り付ける。だが、走り出すと風が心地よい。沖縄戦が始まってから車に乗り込むことは皆無だったので、ジープの揺れに身を委ねていると何とも不思議な心持ちになってきた。担っている大役と殺されるかもしれないという覚悟のために緊張していた心や体がほぐれてくる。

しかし、張りつめた心が落ち着いてくると、目に飛び込んでくる風景に胸が痛んだ。通り過ぎる山河や街は大激戦で見る影もなく破壊され、そこを米軍の複数の重機が整備している。拡幅された道路には大型トラックが走り、敵国の交通標識が立ち始めていた。島はアメリカに変わりつつあるようだ。飛行場の横を走り抜けるとき、駐機された巨大な戦闘爆撃機やヘリコプターなどをモス中尉が誇らし気に説明してくる。わが日本軍はこんな国力の相手と戦っていたのか、と改めて伊東は背筋が寒くなった。

米軍の司令部に到着すると、録音された天皇陛下の詔勅を聞かされた。伊東と佐藤は、セルロイドの録音盤から再生される玉音放送を三度聞き直し、この表現は日本人以外には不可能だと二人で確認し合う。その後、リアルタイムで流れる日本のラジオ放送も聞かされた。南方で武装解除を受け入れる現地司令官の様子が報じられている。ニュースが終わると童謡が流れた。内地の歌声が懐かしく、佐藤も目を細めている。出征する前に会ったきりの幼子を思い浮かべたのかもしれない。

話は前後するが、国吉の陣地を出発する前に、上級部隊である第32軍の高級参謀、八原博通大佐が捕虜になっているとモス中尉から伝えられていた。伊東大隊が頑なに敗戦の事実を受け入れないのを見越して、上官がすでに捕虜になっていることを知らせて安心感を持たせようとしたのだろう。

佐藤に通訳させて、八原大佐に会わせてほしいと伝える。

「それは駄目だ。すでにハワイへ送られているかもしれない」

そっけない返事のモス中尉。

「だったら、この談判は取りやめだ。また敵として戦うしかない」と伊東は言い放った。

覚悟を決めて踵を返そうとすると、慌てふためき八原と会えるよう取り計らってくれた。お互いギリギリの駆け引きではあるが、連隊長や他の将校たちを納得させるための材料は一つでも多い方がいい。

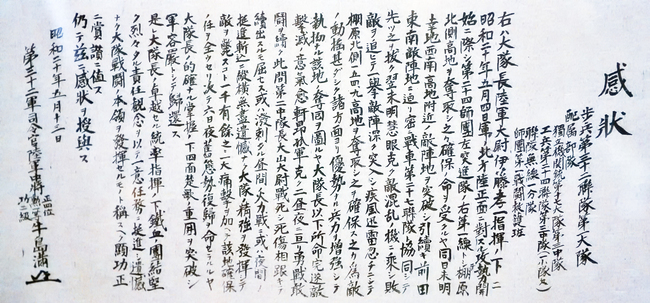

嘉手納で伊東が面会した時、すでに終戦を受け入れている八原大佐は米紙のニューヨークタイムズを示しながら、ソ連の満洲侵攻から終戦直前までの状況を説明した。目に涙を浮かべながら、これ以上部下の命を無駄にするな、と伊東らを説得する。それでも確信が持てなかった二人は、その夜、日本兵の捕虜収容所に身分を隠して泊まりこみ、兵士たちの話に聞き耳を立てる。そこでようやく戦争が終わったと確信。第32軍の牛島満司令官と長勇参謀長らが自決した丘に立つ墓標へ拝礼し、国吉の陣地へ戻ってきた。

一度も陣地を明け渡さなかった部隊の最後の意地

戦いが終わったことは間違いない、と連隊長らへ伝えると、あっけないほど抵抗なく受け入れた上官たち。米軍との交渉は伊東へ一任されることになった。再度、モス中尉と会談し、武装解除を受け入れることを伝える。その時も、佐藤が横について完璧な通訳を果たしてくれた。

米軍側の言う“降伏式”は8月29日に決定。それを前にして、山野に立てこもっていた連隊と配属されていた諸部隊、計300人を超える将兵たちが近くの集落へ行進してくる。服は薄汚れて破れ、顔は髭だらけで蓬髪のままだ。しかし、それぞれが大日本帝国の軍人としての誇りを失うまい、との気構えに満ち溢れていた。さらに沖縄出身者で編成された軍属の住民ら約100人も続く。総員、昼間は壕内で戦い続けていたので、痩せこけた顔が青白い。

そして当日、米軍特使による英語での通告を相手側の通訳が日本語で伊東へ伝えてきた。

「これから天皇陛下の命により米軍に降伏する、と正式に宣言してくれ(You are hereby ordered, by command of His Majesty the Emperor, to officially declare your surrender to the United States military.)」

敵側の日本語をあえて無視して特使の英語を直訳する佐藤の唇が、屈辱のためか震えている。

牛島司令官の自決から約2カ月間、自分たちの部隊は曲がりなりにも戦闘を継続し、一度も陣地を明け渡したことはない。それまでの戦いでも後れは取らなかった。到底受け入れられない文言である。

連隊長らと相談する。この過酷な戦闘を戦い抜いた生き残りの将兵のためにも、無念のまま戦死した部下のためにも、このままでは引けない。

「At the command of His Majesty, we will now lay down our arms and present ourselves to the United States forces.(我々は天皇陛下の命において武器を置き、米軍の方へ行く)」

伊東は、こう宣言したいと佐藤に訳させた。特使と相手側の通訳は困惑した表情で、何事かをささやき合って、首を横に振っている。決裂ならばまた銃を取るのみだ、との毅然とした態度を貫いていると、渋々ながら要求が受け入れられた。単なるやせ我慢かもしれないが、伊東大隊は米軍に完膚なきまで負けてはいないという自負はある。

豪胆さを絵に描いたような佐藤の目にも涙があふれていた。これが、地獄のような戦場であきらめずに戦い抜いた歩兵第32連隊の最後の意地であり、将兵たちの生きざまだ。交渉が終わるまでは総員、身じろぎもせずまっすぐに前を見つめ続けている。最後に、手元に残った十数挺の小銃と米軍から奪った武器を提出し、武装解除は終了した。

将兵たちは米軍のトラックに載せられて捕虜収容所へ。そのひと足先に、約1年間も寝起きを共にした沖縄出身の軍属や賄の女性たちが収容所へ送られた。激しい戦闘下でも、飢えに苦しんだ過酷な壕内の日々も、家族のように過ごしたのだ。別れが辛いのと、島々を守り切れなかった申し訳なさで胸がいっぱいになる。涙を流しながら車上で手を振る賄さんたちに向けて、他の将兵と同じく佐藤も手をいっぱいに振っていた。

そして9月に入ると伊東は、首里近郊の前田高地で洞窟戦を続けている第二大隊の志村常雄大隊長らに、武器を置いて戦闘を中止するよう勧める。ここでも60人余りの将兵が、ボロボロになりながらも戦いを続けていたのだ。壕の入り口に立ち、説得を試みる。第二大隊も説得に応じたことで、最終的に第32連隊の将兵と沖縄出身者の軍属、計500人近い命が失われずに済んだ。

その裏には、帝国軍人としての責務と信念を貫きながらも戦いを終わらせた伊東と、伊東の真意と最後の心意気を通訳した佐藤の働きがあったことを見逃すことはできない。

※なお、第32連隊第一大隊と現地米軍司令部の交渉で話された英語の正確な文言は、日米どちらの記録にも残っていない。本稿の英文は、生前の伊東大隊長の証言と英語の専門家などへの取材に基づき筆者らが再現したものである。

※こちらの関連記事もお読みください。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。