24歳の若さで1000人近い部隊を率い太平洋戦争末期の沖縄で戦った伊東孝一大隊長は、戦後、戦死した約600人の部下の遺族に向け「詫び状」をしたためる。それに対する356通の返信の一葉一葉には、〈人の殺し合いがどれだけ悲惨で残酷なものか〉という真実が刻まれている。伊東から「戦争犠牲者の真実を炙りだして戴きたい」と手紙を託されたジャーナリストの浜田哲二・律子夫妻が、戦死者と遺族の知られざる物語を紡ぐ。

***

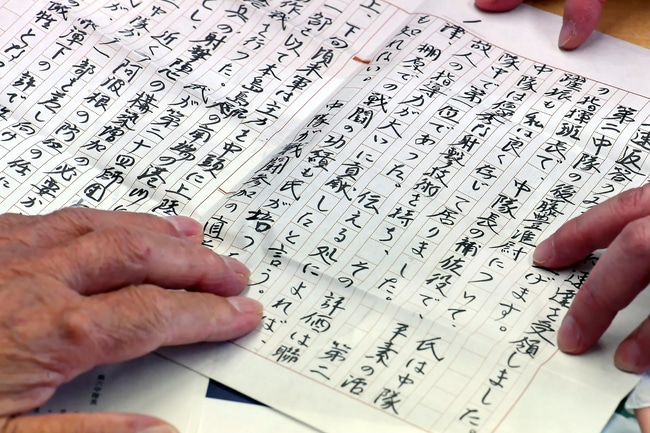

2016年10月、私たち夫婦は一抱えほどの紙箱に詰め込まれた古い手紙の束を預かった。終戦直後の消印が押され、数えると356通ある。

時の経過にさらされた封筒やはがきは少なからず黄ばみ、一部は黒ずんでいるものの、破れたりしわが寄ったりしないよう仕分けられ、大切に保管されていたことがわかる。

差出人はさまざまだが、表書きにはすべて同じ宛名が記されていた。

伊東孝一。

これらの手紙を私たちに預けた人物であり、太平洋戦争の末期、連戦連敗だった日本軍にあって米軍を苦しめた数少ない部隊の指揮官だ。

敗戦後、600人の部下の遺族へ詫び状を書いた24歳の指揮官

1920(大正9)年9月に宮城県で生まれた伊東は、幼少時より軍人を志し、40(昭和15)年9月に陸軍士官学校を卒業後、第二四師団歩兵第三二連隊へ配属された。44年にソ連との国境を警備する満洲から沖縄へ転戦し、24歳の若さながら第一大隊長として1000人近い部下を率い、砲弾や銃弾などの“鉄の雨”が降り注いだと形容される激戦地を戦い抜いて、生還している。

伊東の名を知らしめたのは、45年5月初旬、反転攻勢を仕掛けた日本軍が米軍から唯一陣地を奪還した戦いぶりである。だが、沖縄戦は太平洋戦争で最も激しい戦闘が繰り広げられた地のひとつとされ、伊東も最終的には部下の9割を失う。生き残ってしまったことへの後悔と贖罪の意識、そして戦死した部下たちへの想いは、戦後の伊東を苛んだ。私たちが預かったのは、失った部下の遺族たちから届いた伊東への手紙なのだ。

2016年8月、終戦記念日の少し前に伊東から私たちのもとへ分厚い封書が届いた。

〈戦争がゲームのように捉えられている昨今、人の殺し合いがどれだけ悲惨で残酷なものか、この遺族からの手紙が物語っている。これを世に出して、沖縄戦の真実をより多くの人に伝えてほしい〉

〈この手紙には、当時の国や軍、そして私の事が、様々な視点で綴られている。礼賛するものもあれば強く批判したものも。そうした内容の良いも悪いもすべてを伝えてほしい。手紙にしたためられた戦争犠牲者の真実を炙りだして戴きたい。どちらか一方に偏るならば、誰にも託さない〉

かくして終戦から71年が過ぎた秋、私たち夫婦に356通の手紙が託された。

米軍の戦史にも、「ありったけの地獄を集めた」と刻まれる沖縄戦から生還した伊東大隊長は、終戦後、およそ600の遺族に詫び状を送る。そこには沖縄から持ち帰ったサンゴの塊(琉球石灰岩)を打ち砕いて分けた包みと、各々の「戦死現認証明書」が同封されていた。

<伊東大隊長から遺族への手紙>皇国敗れたりといえども、同君の英霊は、必ずや更に偉大なる大日本帝国発足の礎となるものと信じて居ります。さて小官は、八月二十九日まで、部下九十を率いて居りましたが、終戦の大命を拝し、戦闘を中止仕りました。多くの部下を失って、なお小官の生存していることは、何のお詫びの申し上げ様もありません。只々小官、未だ若輩にして、国家再建のため、少々志すところが有りますので、あえて生をむさぼる次第にございます。願わくは、小官の生命を小官におまかせ下され度く存じます。恥ずかしき次第ですが、遺品とてございません故、沖縄の土砂、僅少、同封仕りましたので、御受納下さらば幸甚の至りと存じます。恩典に関しては、万全の努力を仕る覚悟でございますが、不備な点なしとせざるを以て、御連絡事項が有りましたら、是非御通知相成り度く思います。猶甚だ勝手ながら、小官に同君の写真一葉を賜らば、無上の光栄と存じます。又、小官の大隊に属し、小官の連絡漏れの方ありし節は、御面倒ながら、小官の住所をお知らせ相成り度、この段、お願い申し上げます。最後に、重ねて御家族様の御心中、御同情申し上げますと共に、英霊の御冥福をお祈り申し上げます。流涕万斛でございますが、筆は文を尽さず、文は心を尽くさず。頓首再拝昭和二十一年六月一日伊東孝一御家族御一同様

こうした手紙へ、356通もの返信が届いたのだ。

連隊一の射撃の名手の早過ぎる死

ここからは、伊東が最初に部下を失った日の情景を、本人による視点で再現する。これらの記述は、伊東自身が戦後出版した私家版の戦記『沖縄陸戦の命運』と、本人および復員した部下、戦没した部下の遺族の証言、その他の資料などに基づく。

<弱者の戦法の効果>

忘れもしない1945年3月23日、その日は朝から晴れていた。

本島南部にある糸満の駐屯地に設けた急造の茅葺き小屋で朝食をとっていると、突然、キーンという低空飛行の音と同時に、「ババン、バババン」と叩きつけるような音が襲ってくる。小型機が機銃を連射してきたのだ。

反射的に小屋を飛び出して岩陰に潜り込みながら、叫ぶ。

「みんな隠れろ!」

周囲を見ると、緊張した面持ちの部下たちが、あちこちの岩陰にへばりついている。

これまでの米軍機は偵察に来るだけだったので気にも留めていなかったが、この日は違った。緊迫の数分間が過ぎると、目標は近くの製糖工場だと判明。間隙を縫って茅葺小屋の脇にある洞窟陣地に飛び込む。敵は数機の編隊を組んで、入れ替わり立ち替わり銃撃を繰り返す。

(なぜ、あんな施設を……。つまらぬ攻撃をするものだ)

だが、遠方まで見渡すと、無数の敵機が乱舞している。すぐにそれが大空襲のほんの一場面であると気づいた。

北西にある小禄飛行場(現・那覇空港)付近から、むくむくと土煙が上がり、少し遅れてドドッと鈍い音が聞こえてくる。時折、友軍の高射砲が迎え撃つ黒煙が敵機の周りにパッと広がるが、あっという間に沈黙。遥か遠方に立ち上っている白煙は、北、中飛行場(のちの米軍読谷補助飛行場、現・米軍嘉手納空軍基地)への爆撃のようだ。

このときの米軍は16隻の空母を中心とした機動部隊で、3月18日から九州や瀬戸内の飛行場や艦隊などを空襲。その五日後には、沖縄本島周辺へ本格的な攻撃を開始し、初日だけで延べ355機を出撃させている。

さらに翌24日には、南西諸島へ向かう日本軍の増援部隊を乗せた船団を全滅させ、本島南部へ艦砲射撃を浴びせながら、上陸予定地点の掃海作業も始めている。

それは、日本の反撃能力を奪い去るのが目的だった。

「いよいよ来たか!」

誰に言うともなく、大声が出ていた。

今か今かと待ち望む闘志とともに、若干の恐れを抱きながら窺っていた敵の上陸が、現実感を伴って迫っている。これで死に場所は沖縄と決まった――。そう感じた途端、故郷の父母の顔が瞼に浮かんだ。両親はともに健在で、弟妹もいる。妻子を持たない自分一人が死んだとて、何ほどの事があろうか。すでに腹は括っている。

何よりも、陸軍士官学校から7年間積み重ねた勉学と鍛錬の総決算をするときが来たのだ。大尉に任官してからの年月は短く実戦の経験はないが、笑われるような戦はしない、との自負がある。その前途を示すがごとく、空を覆うばかりの敵機の攻撃は我が大隊に何の被害も与えていない。

それは、堅固な洞窟陣地の建造に励んだからだ。45年1月からの約3カ月間、将兵たちが一日も休まないでスコップとつるはしをふるい、糸満の阿波根から照屋地区に至る海岸沿いの丘陵地帯に、総延長10キロメートルにもわたる地下要塞を構築した。両端から掘り始めた洞窟が貫通した途端に、抱き合って泣く兵の姿があったほど、築城には苦労した。

日本軍の沖縄守備隊は戦いに先駆けて、約9万5000人の総兵力で全長100キロメートルに及ぶ洞窟陣地を構築している。が、伊東大隊と配下の防衛隊員は100分の1の約900人ながら、軍全体の10分の1に達する陣地壕をつくり上げたのだ。

「生きた戦訓である。他部隊に益するところ大なるを感謝す」

上官の雨宮巽師団長が、伊東大隊の成果を隷下部隊に布告。長勇参謀長からもお褒めの言葉を頂いた。

戦いにおいて、守る側が陣地を固めるのは必須だが、部下たちがここまで働けたのは、「弱者の戦法」の精神を習得したことが大きかった。堅固な軍陣による防御で、何十倍もの敵の銃機器の威力をじゅうぶんに発揮させず、がっぷりと四つに組んだ戦いに持ち込むことができる。

そして、上陸してくる敵を地下要塞で食い止め、敗戦の一途をたどる日本陸軍にも背骨があることを知らしめる戦術だ。

「よく築城する部隊はよく戦う」とされている。この日の大空襲以来、連日の艦砲射撃や空爆を受けたが、洞窟陣地内での被害はなく、死傷した兵数も総員の1パーセント以下だった。常日頃から唱え続けて来た弱者の戦法の効果が、いかんなく発揮されている。それが誇らしかった。

しかし、戦術が功を奏しても、死者が出るのが戦争だ。

阿波根地区の防衛を担当していた後藤豊准尉が4月18日、米軍艦載機(軍艦などに搭載・運用される航空機)からの機銃掃射で戦死した。敵の上陸地点を迎え撃つための新たな砲兵陣地を構築するため、作業支援の指揮を執っている最中のことだった。

伊東大隊は4中隊と1小隊の約800人で構成されている。第二中隊の指揮班長だった後藤准尉は、中隊長を補佐する重要な役割を担っていた。射撃の名手であると同時に、その指導教官でもある。ゆえに、この隊は優秀な射撃技術を持ち、評価は連隊中でも一番との誉れを得ていた。

堅固な陣地を一歩外に出れば、海からは艦砲弾が降り注ぎ、空からは戦闘機に狙われる。死と隣り合わせの日々で、陣地の構築中や司令部との伝令の途中に、部下が次々と命を落としていく。優秀なる准尉の早過ぎる死はその象徴で、隊にとって痛恨の極みだった。

後藤豊 准尉(享年33)

糸満市阿波根で戦死(45年4月18日)

実の父がいないことでいじめを受けた長男

伊東大隊長が保管していた356通の返信を世に出すには、手紙の差出人の遺族の了承を得る必要がある。私たちは、後藤准尉の妻・サトさんが大隊長に宛てた返信を遺族へ届ける準備を始めた。准尉は山形出身。山形県遺族会が探してくれた数件の遺族のなかで、准尉の長男・隆さん(73歳)が最も積極的に動いてくれた。

手紙を返還する当日、遺族会の事務所に現れた隆さんは、電話でやり取りした哲二の顔を見るなり、駆けよらんばかりの勢いで握手を求めてくる。

「浜田さんですね。ありがとうございます」

職人のようなゴツゴツとした手が、年齢を感じさせない力強さで握り返してくる。

「驚いたなぁ、手紙は本当にあったんですね。いや、驚いた」

興奮を隠すことなく、自らの身の上を話し始めた。

後藤准尉は、隆さんが生まれる前に出征し、息子の顔を見ることもできずに戦死した。

母のサトさんが何も語らなかったので、隆さんは父の面影を知らずに育つ。幼少期、仏壇の引き出しにあった一枚の肖像写真が気になっていた。軍刀を抱えた兵士の凜々しい姿。

やがて母から、「この人がお前の実のお父さんだよ」と教えられる。その時に初めて、父が戦争で死んだと知った。以来、たった一枚しか残っていない遺影を宝物として、自分の部屋に飾り続けてきたという。

中学校時代、実の父がいないことでいじめを受けた。その心の傷を癒してくれたのが、豊さんの軍服姿の遺影。鋭く見えるが優しくもある眼差しが、弱気になりがちな自分を励ましてくれるように感じた。

1920年生まれの母・サトさんは、手紙の返還当時、97歳。戦後に再婚しており、隆さんには異父の妹弟がいる。実父のことをもっと知りたかったが、母が新しい夫に気を遣っていたので、豊さんのことは戦後、家族の誰も口にしなくなっていた。

そんな息子を不憫に思ったのか、母が高校への進学を勧めてくれる。同級生の多くが中学校卒で、都会へ集団就職する時代。貧しくて、自身は学べなかったことを悔いていた母の思いやりだったのだろう。その頃から、しっかり学んで恩返しをすると、隆さんは心に誓っていた。

義父の仕事は、履物の仲卸。時代は高度経済成長期であったが、複数の子供を抱えた一家の暮らしはけっして楽ではなく、むしろ厳しさは増すばかりだった。高校を卒業した隆さんは、家計を助けるために上京し、築地の魚河岸や青果市場などで働きながら、故郷へ仕送りを続ける。母を支え、異父の妹、弟の学費を捻出するために、午前2時からお昼頃まで毎日がむしゃらに働き続けたそうだ。

ただ、都会での生活に慣れてきても、戦没した実父へ抱いた思慕の念は深まるばかりだった。結局、義父の仕事を手伝うために山形へ帰ってきたが、実家には豊さんを供養する墓もなければ位牌もない。実父の事が何もわからないまま、70歳を過ぎるまで家族のために懸命に働いてきたという。

朴訥な東北の男が、涙をこらえながら語る父母への想いが、胸に迫ってきた。

「父の顔も知らない一子、一人前に育て上げ……」

ここで、同行した学生がサトさんの手紙を読み上げる。

大隊長のもとへ届いた文の多くは1946年頃に書かれており、候文や難解な古語などが混在していた。それを現代の遺族も読めるように訳したので、内容確認のため返還時には必ず読み上げたのだ。

その時に、遺族の前で手紙を朗読したり、戦死の状況を報告したりする「担当者」を一緒に活動するボランティアの若者たちの中から選出した。責任感を持って遺族に寄り添い、細やかな心配りができるように、という配慮である。

<妻・後藤サトさんからの手紙(1946年5月28日)>先日は、御書面有り難う御座いました。永い間、御苦労様でございました。又あの節は、主人共、色々御世話様に相成り、厚く御礼申し上げます。常に覚悟はしていたものの、世が敗戦故、なんとかしてと、淡いのぞみをもたぬわけでもございませんでした。早速山形に行って、山崎副官殿とお会いし、くわしく状況伺って参りました。人名簿を見れば、あの通り、皆様、御戦死なのですもの。仕方なしと申すより外はございません。でも、どうして。あんなに早く、上陸直後にやられたとは思いませんでした。少しでも奮戦した後だったらと、それのみ残念でなりません。過去の事は考えてもなにもならず、将来の生活に身を固めて、父の顔も知らない一子、隆を一人前に育て上げ、故人の遺志をつがせるべく、決心致しました。今後、何かと御世話様に相成る事と思われます故、何卒末永く、よろしく御願い申し上げます。先ずは、乱筆にて御返信まで。 時節柄、御自愛の程を。かしこ五月二十八日伊東大隊長殿後藤さと子

この手紙の差出人は「さと子」さん、となっている。当時の女性が手紙を書く時、自らの名へ「子」をつける習慣があったからだ。おもにカタカナ二文字や漢字一文字の名前を持つ人が使っていたとされ、いにしえの身分が高い女性の名によく使われていた「子」を末尾に付け加えるのが礼儀正しい、との考え方に依拠するようだ。サトさんと同じく、遺族が伊東大隊長へ送った手紙の中にも、戦没者の母や妻の戸籍上の名に「子」を付け加えたものを何通か見かけている。

学生による朗読が終わると、隆さんは深々と頭を下げた。

「驚いたなぁ。お袋が親父をこんなにも思っとったとは……。戦後の暮らしでは、それがいっさい、わからなかった」

言葉を詰まらせながら語る。

「最後の部分にある、“一子、隆を一人前に育て上げ、故人の遺志をつがせるべく、決心”は、お袋らしいな。いじめられたときも、しっかりしろと強く励ましてくれたんだ」

溢れ出る涙を拭う。

隆さんによると、サトさんは高齢者向けの福祉施設に入所しているが、食欲も旺盛で元気に過ごしているという。

そんな母が終戦直後にしたためた手紙が返ってきたことは、本人には話さないつもりだそうだ。紆余曲折を経たつらい過去を思い出させたくない、という息子の配慮だろう。

「足腰は弱っているけど、たぶん100歳まで生きると思う。俺にとっては、素晴らしい母親だもの」

隆さんは再び深々と頭を下げ、拝むように手紙を受け取った。

「手紙を届けてくれた皆さんと伊東大隊長へ御礼を申し上げたい。もう胸がいっぱいで、夢を見ているようだ。諦めかけていた親父の面影が、目の前に浮かび上がってきた。言葉を紡げないほど感動している。今は、国や家族のために戦って亡くなった親父のことを誇りに思える」

帰り際、「サトさん以外のご家族に手紙を見せますか」と尋ねると、少し考え込んだあとに笑顔で答えてくれた。

「父が違う妹、弟には見せてもいいかな。でも、自分の子どもたちへは、どうしようか……。本当はお袋にも見せてやりたいけど、もう齢だからね。それに、父母の期待に添えるほど、俺が立派に生きているのかと考えさせられる内容だもの。家族に見せられるのは、その答えが出てからかもしれないね」

終戦の年に生まれ、戦後の復興と発展を支えた企業戦士でもあった隆さん。2023年の秋に連絡した時には、「今もタクシードライバーとして働いているよ」と快活に笑った。家族のため真面目に働く姿は、78年前の豊さんと重なり合うかのように感じられた。

※本稿は『ずっと、ずっと帰りを待っていました 「沖縄戦」指揮官と遺族の往復書簡』(浜田哲二・浜田律子、新潮社)の一部を抜粋・再編集したものです。