政府(農林水産省)がコメの輸出を今の8倍近い35万トンまで増やす目標を提案した。これについてマスコミの人たちから、減反を廃止して輸出を拡大するという私の提案が実現したのではないかという問い合わせがある。とんでもない誤解である。

まず報道された内容を紹介しよう。

「農水省は新たな農業政策の基本計画を改定し、パックご飯などを含めたコメの輸出量について、2030年に去年の8倍近く、35万トンの目標を新たに掲げる。国内がコメ不足に陥った場合は、国内への供給に回す。江藤(拓)農水大臣は、背景には去年から続いている令和のコメ騒動も影響しているとし、『輸出向けに作っていても、いつでも、コメだから国内向けにも振り向けられる』と述べた。供給力を強化することで食料安全保障を確保する狙いだ」(TBSテレビの報道から)

農水省はギリギリの生産調整(減反)政策を行ってきたため、昨年来深刻なコメ不足と米価高騰を招いたことを批判された。また、石破茂首相は自民党総裁選挙の際、コメの生産を拡大して輸出を増やすと発言してきた。これに対する一応の答えを出したのである。

しかし、これは減反を廃止し米価を大幅に引き下げて輸出を拡大し、輸入が途絶する食料危機の際に輸出していたコメを国内に仕向けるという私の提案とは全く異なるものである。減反を廃止して米価を下げると、高米価で兼業農家を温存させてその兼業(サラリーマン)収入等を預金として運用し巨額の利益を出しているJA農協は困る。JA農協の経営基礎を揺るがすようなことは、農水省、自民党農林族議員は絶対にしない。

コメをコメの転作作物とした減反政策の矛盾

農水省の提案の具体的な内容は明らかではないが、同省の考えるようなことはほとんどわかる。これは減反を維持して輸出を拡大しようというものである。現在の減反と輸出の仕組みを説明したうえで、農水省の考えていることを説明しよう。

政府は1970年から減反を実施してきた。最初は他作物を作付けしない完全な休耕も認めていたが、何もしないのに補助金を出すのは適切ではないという批判をかわすため、他作物への転作を要件とするようになった。農水省は、単なるコメ減らしではなく、コメから輸入依存度の高い麦や大豆などの作物へ転作することで食料自給率を高めるのだと主張した。

しかし、麦や大豆へ転作するには新しい機械や技術が必要である。週末しか農業をしない片手間の兼業農家はこのような対応はできない。今では1ヘクタール規模の都府県の平均的な農家は、年間27日しか農作業をしていない。サラリーマンが週末少しだけ田んぼに出るだけでコメは簡単に作れるのだ。かれらは転作補助金をもらうため、麦等の種まきをするだけで収穫しない“捨て作り”という対応をした。今でも農水省は、農家のこのような不適切な対応を見て見ぬふりをしていることを会計検査院から指摘されている。50年以上にわたり10兆円もの転作補助金を出しているのに、食料自給率は上がるどころか低下しているのは、その証左である。

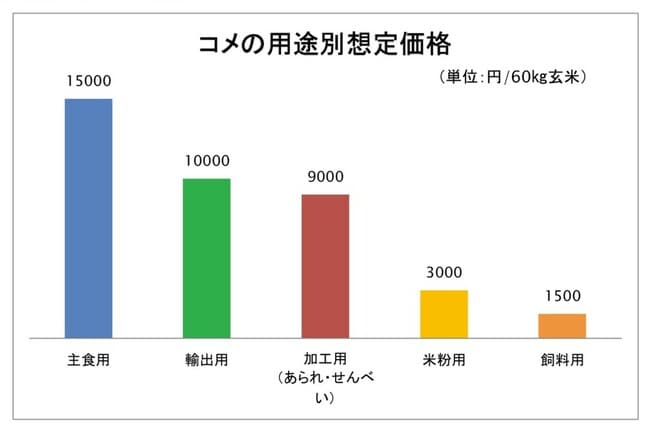

転作作物に困った農水省は奇手を考えた。コメをコメの転作作物としたのである。当たり前だが、コメなら兼業農家も作ることができる。減反政策により主食用米の価格を意図的に高く維持する一方、本来主食用と同一の価格では取引されない他用途のコメの低い価格との差を転作(減反)補助金として補填することで、他用途向けの価格を安くして需要を作り出し主食用米の転作作物としたのだ。

最初は、あられ、せんべい用のコメに転作補助金を出したが、コメ需要が減少して米価を維持するためには減反面積を拡大せざるを得なくなった農水省は、転作作物とするコメの主食用以外の用途をどんどん拡大していった。2008年に米価が低下し農政が混乱した際には、ほぼただ同然の家畜のエサ用にまで(ほぼ主食用のコメと同額の)多額の補助金を出して転作作物とした。

最後に手掛けたのが、輸出用である。輸出に際して補助金を出すことは、WTO(世界貿易機関)で禁止されている輸出補助金に他ならない。農水省自身、GATTウルグアイ・ラウンド交渉では、世界貿易を歪曲するとしてEU(欧州連合)の輸出補助金をアメリカとともに攻撃してきた。これは完全な禁じ手だった。日本のコメ輸出は幸い量的に少なかったので、アメリカなどの他の輸出国から攻撃されることはなかった。農水省はこれに味をしめて今回輸出を拡大しようというのだ。

トレーサビリティ法が機能すれば「消えたコメ」など生じない

しかし、こうして同じ品質のコメに用途別に多くの価格がつけられる「一物多価」の状況が生じる。安く仕入れた他用途用のコメを主食用に転売すると必ず儲かるので、不正が発生する。2008年の汚染米事件(これ自体は輸入米から発生)はその典型である。こうした横流しを防止しようと、2009年にコメのトレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」)が作られた。

にもかかわらず、農水省はこの法律を適切に運用していない。同法では生産者から流通業者まで全ての関係者が、取引やコメの搬出搬入した場所を記帳し保管しなければならない。同法が適切に運用されていれば、今回農水省が主張する「消えたコメ」など生じない。もし今回の米価高騰で新たに参入した業者が不適切にコメを保管してカビや虫を発生させ健康被害を生じさせた場合、農水省はこの法律を活用して問題となったコメの流通経路を突き止め、同じロットのコメを全て流通過程から引き上げなければならない。食品のトレーサビリティとは本来そのために存在する制度である。しかし、コメが消えたと主張する同省がこれに対応できるとは思えない。

輸出米への補助金はアメリカの対抗関税を招く

問題は、輸出用のコメを増産しようとすれば、その分、減反補助金を増額しなければならないことだ。その財源は、財務省から膨大な財政負担として縮小を要求されている、エサ用のコメの生産量を減らすことで捻出しようとしているのだろう。

農水省やJA農協は公式には認めないが、かれらが減反で維持しようとしてきた価格は60キログラム(一俵)当たり1万5000円である。現在日本米を海外で購入する方が国内より安くなっていると報道されるのは、1万5000円から5000円の減反(転作)補助金を差し引いた価格の1万円で輸出しているからである。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。