第16回 日本史における「女系」の存在意義――山川菊栄と高群逸枝

2025年9月30日

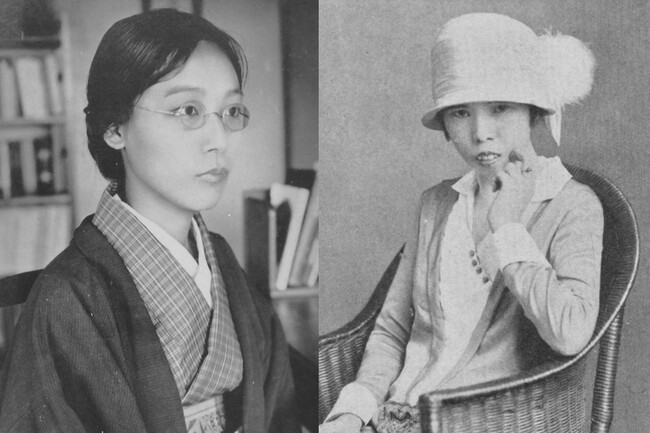

山川菊栄(左)は「女系」による戦後日本の「再興」を遠望し、高群逸枝(右)は「女系」による日本史を描いた(写真はWikimedia Commonsから)

(前回はこちらから)

山川菊栄と高群逸枝の「恋愛」論争

土地でも、家でも、電話でも、商店でも、養鶏場でも、病院でも、会社でも、タイプライターでも、衣装家具でも、すべてが「破格の安値」で取引されるこの廉売市場のなかでも、とりわけ廉い掘出し物は人間――女――の売物であるらしい。

1928年1月号の『婦人公論』に掲載されたなんとも刺激的なこの文章のタイトルは「景品つき特価品としての女」。書き手は当時37歳の山川菊栄である。1890年東京で森田菊栄として生まれた彼女は、1906年母方の祖父で儒者として著名な青山延寿の死去に伴い青山家の家督を相続、戸主として青山菊栄となった。1912年に女子英学塾(現津田塾大学)を卒業後、1916年からは『青鞜』誌上で伊藤野枝とのあいだでセックスワークの是非をめぐる論争を展開。その鋭い舌鋒でたちまち頭角を現し、1916年社会主義者の山川均と結婚して山川菊栄になってからも、平塚らいてう・与謝野晶子に対して「母性保護」をめぐる論争をしかけるなど、活発な言論活動を展開した。当時すでに著名な婦人雑誌だった『婦人公論』の常連執筆者として、論壇にその地位を確立しつつあった。

記事全文を印刷するには、会員登録が必要になります。