(前回はこちらから)

山川菊栄と高群逸枝の「恋愛」論争

土地でも、家でも、電話でも、商店でも、養鶏場でも、病院でも、会社でも、タイプライターでも、衣装家具でも、すべてが「破格の安値」で取引されるこの廉売市場のなかでも、とりわけ廉い掘出し物は人間――女――の売物であるらしい。

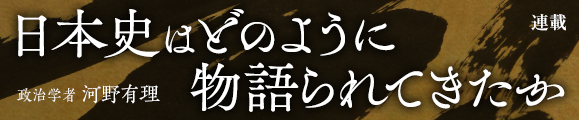

1928年1月号の『婦人公論』に掲載されたなんとも刺激的なこの文章のタイトルは「景品つき特価品としての女」。書き手は当時37歳の山川菊栄である。1890年東京で森田菊栄として生まれた彼女は、1906年母方の祖父で儒者として著名な青山延寿の死去に伴い青山家の家督を相続、戸主として青山菊栄となった。1912年に女子英学塾(現津田塾大学)を卒業後、1916年からは『青鞜』誌上で伊藤野枝とのあいだでセックスワークの是非をめぐる論争を展開。その鋭い舌鋒でたちまち頭角を現し、1916年社会主義者の山川均と結婚して山川菊栄になってからも、平塚らいてう・与謝野晶子に対して「母性保護」をめぐる論争をしかけるなど、活発な言論活動を展開した。当時すでに著名な婦人雑誌だった『婦人公論』の常連執筆者として、論壇にその地位を確立しつつあった。

同論文で、山川の舌鋒は「恋愛(romantic love)」論に向けられる。知識人や小説家が中心となって崇高な営みとして「恋愛」が礼賛され、雑誌メディアも結託して「恋愛のない結婚は罪悪」といわんばかりに盛り上がる当時の風潮に、冷や水を浴びせかけるのが山川の意図であった。

重要なのは、「現在の男性本位の経済的基礎に立つ伝統的夫婦関係」の変革である。これが変革されない限り、女性はある種の「売物」であることに変わりはない。そうであれば「恋愛」なるものも、「売物としての彼女に一段の魅力を添えるため」の「技巧」にすぎず、「結婚市場において、もっとも有利な取引を確保する手段」にすぎないのではなかろうか。「婦人雑誌の巻頭をかざる『令嬢かがみ』は、娼家の軒先をかざる女達の写真の陳列と、どれだけ違った味をもつだろう?」。良家の未婚女性が紹介される雑誌の巻頭グラビア(戦前の婦人雑誌の呼び物であった)と、売春施設に飾られる女性達の写真と。実は同じような「市場の取引」にすぎないところの両者のあいだに、本質的な違いがあるように見せかけるための粉飾の手段こそが「恋愛」であり、世上のいわゆる「恋愛」論は、そうした経済的取引のための結婚という現実を隠蔽するイデオロギーなのだ。

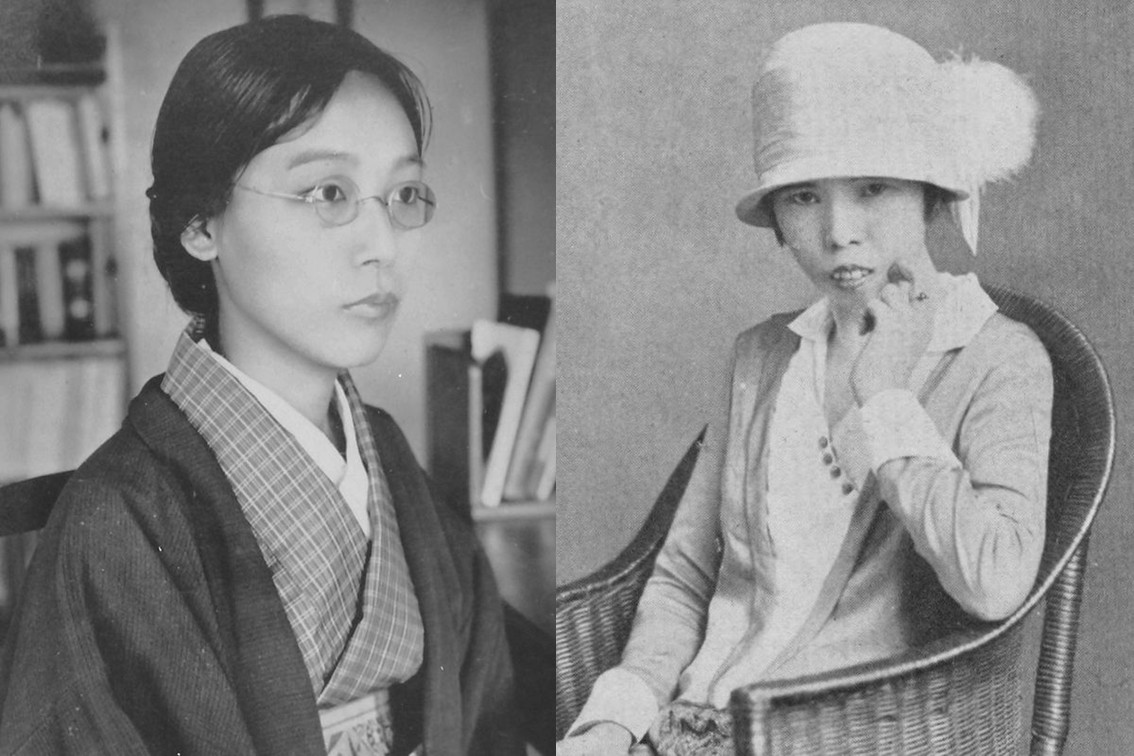

痛烈そのものの山川の論説に対して反論が現れたのはその四カ月後、同じ『婦人公論』5月号に「山川菊栄氏の恋愛観を難ず」が掲載された。書き手は高群逸枝、1894年熊本生まれの当時34歳である。熊本女学校に通った後、父が校長を務める小学校で教員をしていた高群が最初に注目を浴びたのは、1918年24歳で『九州日々新聞』に連載した四国遍路(ただし、四国八十八所をめぐる遍路と、西国三十三所をめぐる巡礼は厳密には異なるが、彼女自身は区別していない)のルポルタージュ『娘巡礼記』が、評判を呼んだときである。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。