中国で「反スパイ」容疑で拘束される日本人が後を絶たない。そうした中、3月に着任した中国の呉江浩駐日大使は4月28日、都内の日本記者クラブで会見し、「私に言わせれば、反省すべき、手を引くべきは、これらの人を使って中国でスパイ行為をさせている人であり、機関だ」と、拘束に対する批判に反論した。

スパイ摘発を統括する情報機関である中国国家安全部は、中国側が認定した「日本スパイ組織」と、同機関から「任務」を受けた日本人「協力者」が中国政府側から「機密情報」を獲得しているという構図を描き、拘束を続けている。

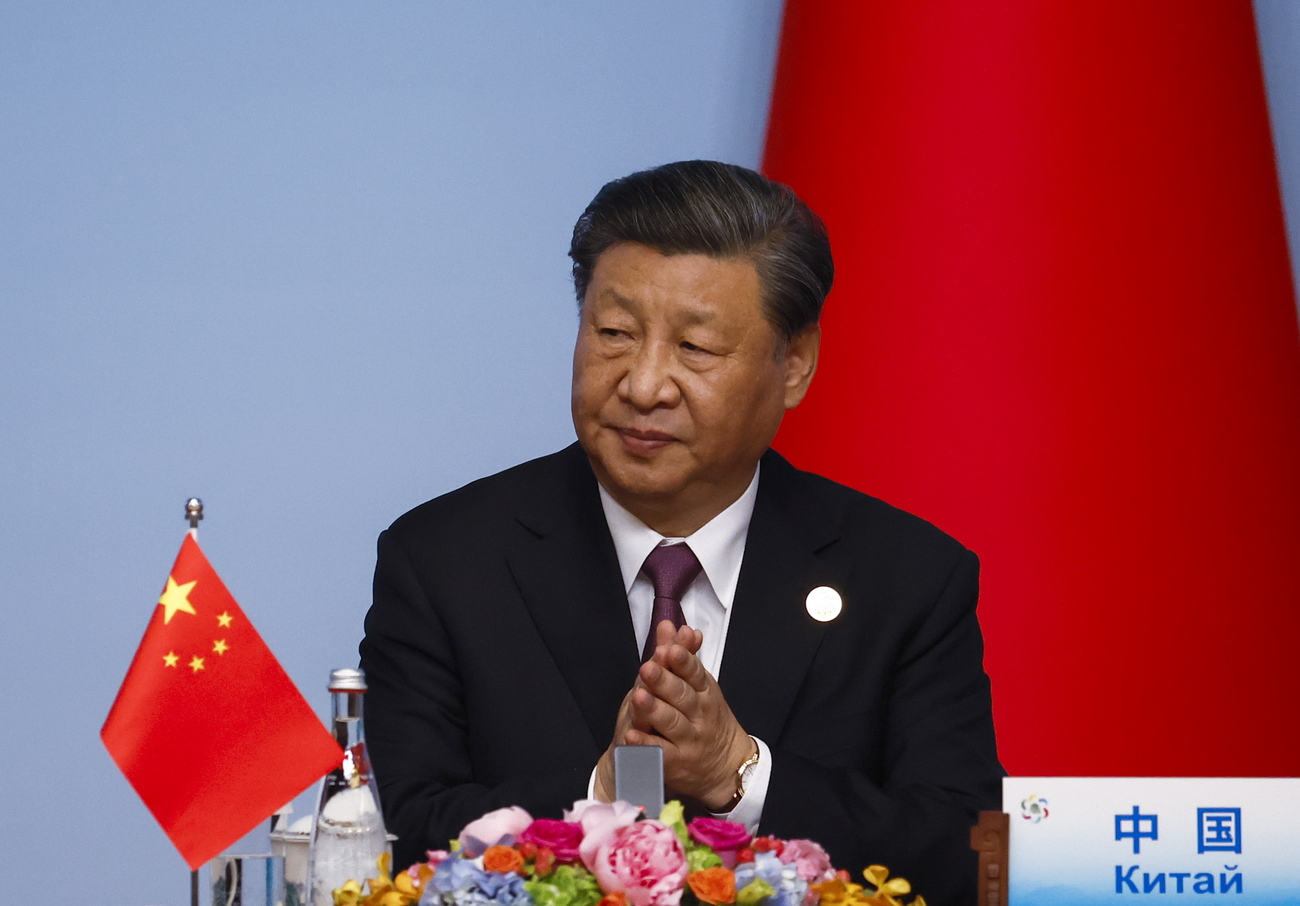

習近平指導部は日米と中国の緊張が高まる中、2014年11月にスパイ摘発強化のため「反スパイ法」を施行し、2015年以降、17人の日本人が拘束されている。さらに今年7月からはより内容が強化された改正反スパイ法が施行される。これによって日本人を含めた新たな拘束者が今以上に相次ぐとの懸念が高まっている。

背景には、米国や日本など外国勢力の影響力や価値観の国内浸透を過剰に警戒する習近平の強い「不安感」が存在すると同時に、党内共産で権力と権益を増長させる「国家安全閥」による習近平国家主席への忠誠という名の「忖度」がある。

公安調査庁を「スパイ組織」と認定か

2015年夏に話を遡らせよう。

東京と北京を行ったり来たりしていた日中関係者のもとに公安調査庁関係者から電話がきた。

「連絡を取っていた人物が中国で行方不明になった。知らないか」

慌てた様子でこう聞かれたその日中関係者も、公安調査庁と情報交換する関係だった。行方不明になったのは中国国家安全当局から公安調査庁の「協力者」とみなされ、反スパイ法違反容疑で拘束されていたことが分かった。その後、中国で公安調査庁と接点があった日本人らの失踪が相次いだ。

なぜ2015年だったのか。

2012年に日本政府が尖閣諸島を国有化して以降、日中関係は極度に悪化した。14年11月に当時の安倍晋三首相は、北京で開かれたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて習近平国家主席と会談したが、習の不機嫌な表情が話題となり、両国関係の緊張は続いた。当時、通信社の北京特派員だった筆者も含めて、メディアは相次ぐ日本人拘束事件を日本側への牽制材料と分析していた。

しかし、それだけが理由でなかった。日本メディアはそれほど注目していなかったが、先述の通り習近平指導部は2014年11月、スパイ行為取り締まりに絞った「反スパイ法」を施行し、さらに15年7月、国家安全法を制定し、それから1週間後、公安当局が人権派弁護士らを一斉拘束する「709事件」が起こっている。習近平の指示に基づき新たな法律ができれば、即座に適用し、習近平への忠誠とともに自分たちの成果を誇示しなければ、評価されないどころか、失脚や左遷の対象となりかねない。拘束事件が相次いだ背景には、究極の「忖度政治」と「恐怖政治」という習近平体制の本質があったのである。

2016年7月に反スパイ法違反容疑で拘束され、懲役6年の実刑判決を受けて2022年10月に解放された元日中青年交流協会理事長・鈴木英司氏に話を聞いた。鈴木氏によると、中国国家安全部は公安調査庁を日本の「スパイ組織」、同庁職員を「スパイ組織の代理人」とそれぞれ認定していたという。北京市高級人民法院(高裁)による二審判決で、鈴木氏は公安調査庁代理人から「任務」を受け、旧知の中国人外交官らから情報を収集していたと見なされた。また、獄中で同室だった元国家安全部幹部から、同部内で15年と16年は「国家安全年」に定められたと聞かされた。その摘発キャンペーンの中で日本人がターゲットとなった。

公調の「協力者リスト」が中国側に流出か

7月に施行される改正反スパイ法は、スパイ行為の定義を、従来の「国家機密・情報」に加え、「国家の安全や利益に関わる文書、データ、資料、物品」を窃取・偵察・買収・提供する行為とした。しかし「国家の安全や利益」が何を指すか決定する裁量権は、国家安全当局が持つ。改正法は新たに通信業者やインターネット事業者に対してスパイ捜査への支援と協力を義務付けたが……

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。