『ネイチャー』9月5日号に掲載された「CRISPRで改変された馬が初登場 ── 遺伝子編集動物の未来とその論争」という論考が興味深かった。これを読むと、世界で遺伝子編集技術の実用化が加速していることが分かる。日本のメディアを追っているだけでは触れることがない現実だ。

「筋力・スピードを強化した馬」「暑さに耐性を持つ牛」「肉が低アレルゲンの豚」

この論考では、CRISPR-Cas9技術を用いて誕生した「遺伝子編集馬」に注目していた。開発したのはアルゼンチンの非営利研究機関Kheiron Biotechで、ポロ競技の名馬「Polo Pureza」のクローン胚に、ミオスタチン遺伝子(筋肉の成長に影響する遺伝子)の調整を加え、筋力とスピードを強化した。誕生から10カ月が経過し、順調に成長しているそうだ。

ポロ競技は、馬に乗って球を打ち合うチームスポーツだ。古代ペルシャで生まれ、英米、インド、パキスタン、さらにアルゼンチンで盛んだ。アルゼンチンらしい研究である。

アルゼンチンでは、この馬を巡って、議論が盛り上がっている。当然かもしれないが、アルゼンチンポロ協会は競技での使用を禁止した。これは国際馬術連盟のガイドラインに準じた対応であり、「科学がスポーツの本質を壊す」とする伝統派ブリーダーからの反発を考慮したものだ。一方で、研究者たちは「CRISPRを馬に応用した点は科学的に画期的」と評価し、議論は分かれている。現在は、制限派が多数を占めるが、将来的にどうなるか分からない。

『ネイチャー』の記事によれば、こうした遺伝子編集動物の「開発」は、他の分野にも広がっている。米Acceligen社は暑熱耐性を持つ牛「PRLR-SLICK」を開発し、2022年に米食品医薬品局(FDA)から食品として承認を受けている。

これ以外にも、英Genus社はPRRSウイルス耐性豚を開発し、2026年の市場投入が見込まれている。さらに米Revivicor社の「GalSafe」豚は、アレルゲン物質α-ガル糖を生成しない設計で、低アレルゲン肉として認可されただけでなく、臓器移植への応用も期待されている。

こうした技術は気候変動や食糧危機への対策として高いポテンシャルを持つため、肯定的に考える人が多いだろう。一方で、長期的安全性への懸念や、動物福祉や人間の介入範囲といった倫理的懸念もつきまとう。現状でコンセンサスはなく、試行錯誤を積み重ねるしかない。世界では、このような問題についての議論が進んでいる。

遺伝性血液疾患などに大きな成果も、超高額の費用がネック

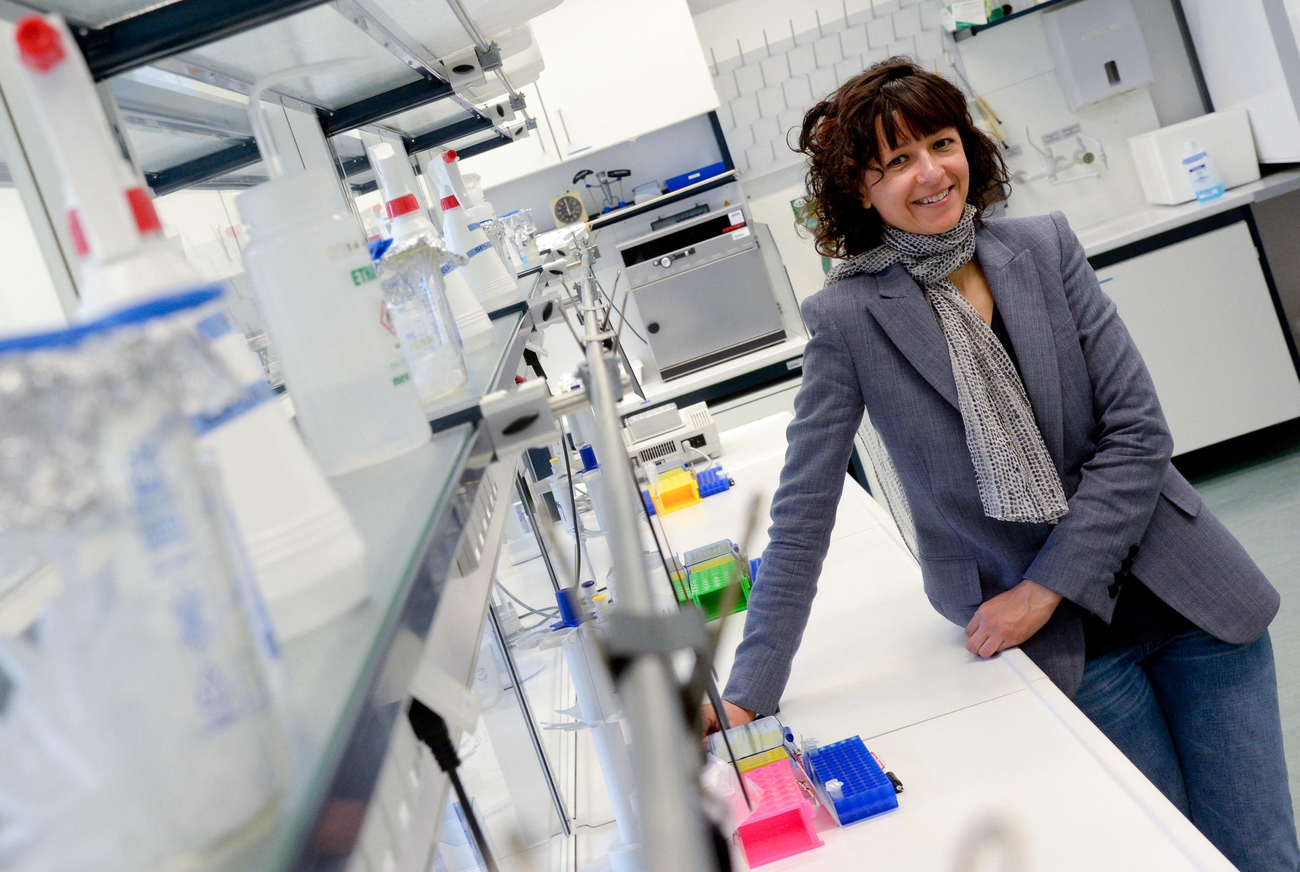

遺伝子治療研究の加速をもたらしたのは、CRISPR-Cas9による遺伝子編集技術の登場である。細菌の獲得免疫機構を応用し、標的DNAを切断するゲノム編集法である。2012年に実用化され、2020年には開発者のエマニュエル・シャルパンティエ氏(2012年発表当時スウェーデン・ウメオ大学)とジェニファー・ダウドナ氏(米カリフォルニア大学バークレー校)にノーベル化学賞が授与された。

この技術は、臨床医学にも応用されつつある。最初の成功例が、米国のバーテックス・ファーマシューティカルズとスイスのクリスパー・セラピューティクスが共同開発した「Casgevy」である。ある種の造血器疾患の患者から造血幹細胞を体外に取り出し、CRISPR-Cas9で遺伝子を改変したうえで再び体内に戻す。これにより胎児型ヘモグロビン(HbF)の産生が再活性化し、赤血球の変形が抑えられる。この仕組みによって、鎌状赤血球症や輸血依存性βサラセミアといった遺伝性血液疾患を根本的に治療できるようになった。

この治療法は臨床試験を経て、2023年12月にFDAが鎌状赤血球症に対して世界初のCRISPRベース治療薬として承認した。その後、2024年にはβサラセミアにも適応が拡大され、欧州医薬品庁や英国でも承認が進んでいる。

臨床試験の主要な成果は、鎌状赤血球症、およびβサラセミアのいずれについても、2024年4月に『ニューイングランド医学誌』に報告され、治療を受けた患者の大半が輸血を必要としなくなり、発作性疼痛も劇的に減少したことが紹介されている。

ただ、治療に要する費用は約220万ドルと高額だ。従来の輸血や骨髄移植に代わり得る、一度きりで根治を目指す「革新的治療」として魅力的だが、現状での普及は難しい。今後の「改良」が必要である。

CRISPR-Cas9の研究開発は日進月歩だ。ほどなく次世代の編集技術が誕生した。代表的なのが「プライム編集」である。2019年、米ブロード研究所を中心とした研究チームが発表した。

従来のCRISPR-Cas9は、DNAを一度「はさみ」で切り、細胞の修復機構に任せて遺伝子を改変するため、狙いと違う場所が切られる「オフターゲット変異」や、不完全な修復による副作用が課題だった。詳細は省くが、プライム編集は、DNA二本鎖を切らずに狙った場所へ塩基の置換・挿入・欠失を自在に導入できる。この結果、より幅広い遺伝子変異を正確かつ安全に修正できるようになり、応用範囲と信頼性が飛躍的に高まった。

希少疾患中心から生活習慣病などにも応用へ

「プライム編集」の臨床応用も始まっている。米Prime Medicine社は、重い免疫不全症の一つである慢性肉芽腫症の患者を対象にした治療候補PM359で、2024年にFDAの治験許可を得て初の臨床試験を開始した。

慢性肉芽腫症は白血球が細菌を殺す機能に欠陥があり、重症感染症を繰り返す。PM359では、患者の造血幹細胞を体外に取り出し、プライム編集で原因遺伝子の変異を正しい配列に修正したうえで体内に戻す。

2025年5月に発表された初期データでは、単回投与後に好中球の機能が回復し、深刻な副作用も認められていない。まだ、臨床研究としては報告されていないが、『ネイチャー』は5月19日の「世界初:超強力なCRISPR治療を人で試験」という記事で紹介している。

これ以外にも「塩基編集」という技術がある。DNAを切らずに特定の塩基を変換し、点変異を正確に修正する。プライム編集のように、塩基の挿入・欠失・置換すべてを行うことはできないが、プライム編集より古い技術であるため、より多くの経験が蓄積されている。

今年5月15日、米ペンシルベニア大学を中心とした研究チームが、体内での塩基編集を行った症例を『ニューイングランド医学誌』に報告している。この研究では、生後まもなく致死性のCPS1欠損症と診断された新生児に、世界初の患者専用の塩基編集治療を実施し、改善している。

CPS1欠損症は尿素回路の欠陥で高アンモニア血症を起こし、生後早期に約半数が死亡する重症疾患である。研究チームは診断直後から治療を開発し、編集酵素を脂質ナノ粒子に封入して肝細胞へ届ける仕組みを開発した。生後7カ月と8カ月で2回投与した結果、重い副作用はなく、アンモニアを下げる薬の量を半減できた。

著者らは、この手法が他の希少遺伝病にも応用できるとし、遺伝子編集医療の新しい時代の到来を示す画期的成果だと強調している。

塩基編集治療は生活習慣病への応用も始まっている。米Verve Therapeutics社が開発するVERVE-101は、心血管疾患に対する初の体内型塩基編集治療として注目されている。標的は高コレステロール血症の原因遺伝子PCSK9。脂質ナノ粒子に搭載した編集酵素を一度の静脈注射で肝細胞に届け、遺伝子を改変し、LDL(悪玉)コレステロールを長期的に下げることを目指す。

2022年にはニュージーランドで臨床研究が始まり、Nature Biotechnology誌は「初のin vivoベース編集がヒトでコレステロールを下げた」と報じた。最高用量では、LDLコレステロールが約55%減少し、効果が半年以上持続した例もあるが、安全性評価は今後の課題である。

この試みは、希少疾患中心だった遺伝子編集が、心血管疾患という大規模集団への応用に広がる象徴的な一歩と言われている。

研究論文数は中国が39%、米国が19%

以上のように、CRISPR-Cas9の開発以降の遺伝子治療の進歩は凄まじい。では、日本はどうだろうか。2024年にインドのラブリー・プロフェッショナル大学を中心とした研究チームが『Frontiers in Molecular Biosciences』に発表した研究によると、CRISPRを用いた疾患検出研究の論文数では、中国が全体の約39%にあたる690件で首位だ。アメリカが約19%で続き、インド、英国、ドイツが上位を占めている。

一方、日本は上位5カ国に入っておらず、国際的な存在感は低い。これは、私の実感ともあう。筆者は、国内でCRISPRの研究を積極的に勧めている大学を知らない。日本はiPS細胞を中心とした再生医療研究以外は、すべてが停滞していると言っても過言ではない。

今後、遺伝子治療の研究開発はどうなるだろうか。将来は不透明と言わざるを得ない。それは、トランプ政権の政策が、CRISPRを含む遺伝子治療の規制緩和と予算削減という二面性を抱えているからだ。

前向きな動きとして、今年4月に米上院で審議入りした「国家バイオテクノロジー推進法案」は、バイオ技術の規制を統合・簡素化し、遺伝子編集を含む先端技術の研究開発を加速させる枠組みの整備を目指している。FDAも「新規規制を導入する際には既存規制を複数廃止する」という方針の下、希少疾患を中心に審査の迅速化や柔軟な承認制度を模索している。さらに、2018年に制定された「治療を試す権利法(Right-to-Try法)」は、治験段階の治療への患者アクセスを拡大し、遺伝子治療にも適用可能とされる。

一方、トランプ政権は連邦予算の抑制を掲げ、NIH(米国立衛生研究所)など基礎医学研究への公的資金を縮小する案を提示し、議会で激しい議論を呼んでいる。特に創薬や希少疾患向け研究の支援減少が懸念され、学会や患者団体は、遺伝子治療や先端医療の開発停滞、米国の科学技術競争力の低下を警告している。

米国の状態は流動的だが、その動向にかかわらず、中国の影響力は増し続けている。このまま遺伝子治療の進歩が続けば、中国が主導する形で倫理上の一線を越える可能性がある。

その萌芽はすでに認められている。2018年、中国でHIV感染に関与するCCR5遺伝子を改変した双子の誕生が報告され、世界的な倫理違反として厳しい非難を浴びた。現在、このような技術の臨床応用は国際的に禁止されているものの、遺伝性疾患の根治を目指す研究の前に技術の進歩は止まる気配がない。

懸念すべきは、遺伝子編集技術の軍事転用である。耐久性や筋力、記憶力などを人為的に強化し、「スーパーマン」をつくり出す構想が極秘裏に進められていない保証はない。生殖細胞レベルでの操作が現実化すれば、もはや医療技術の枠を超えた問題となる。技術の暴走と国家の野心が結びついたとき、生命科学は取り返しのつかない領域へと踏み込むだろう。

これが、私が見る世界の遺伝子編集研究をめぐる研究開発競争の現実である。残念ながら、日本はいまだ世界の議論に追いついていない。遺伝子編集研究は人工知能(AI)と並び、国際競争の最前線にあるにもかかわらず、国政選挙や自民党総裁選でこの分野が真正面から論じられることはない。今こそ、社会としてこの技術の行方を直視し、主体的に議論に加わるべき時である。