[ロイター]10月9日に学術誌『Science Advances』に掲載された論文では、頭部が付いたままの化石2つが報告され、アースロプレウラに関する理解がいくらか深まった。研究チームは解剖学的な特徴をもとに、アースロプレウラを原始的な巨大ヤスデとして分類し、他の動物を食べる捕食者ではなく草食動物であったと発表した。

化石は約3億500万年前の幼体のもので、フランスのモンソー=レ=ミーヌで発見された。当時、この地域は赤道近くに位置しており、熱帯気候で豊かな植生がある沼地だった。アースロプレウラはこの生態系の中で最も大きな動物のひとつだったが、体長わずか4センチの幼体も化石として見つかっている。

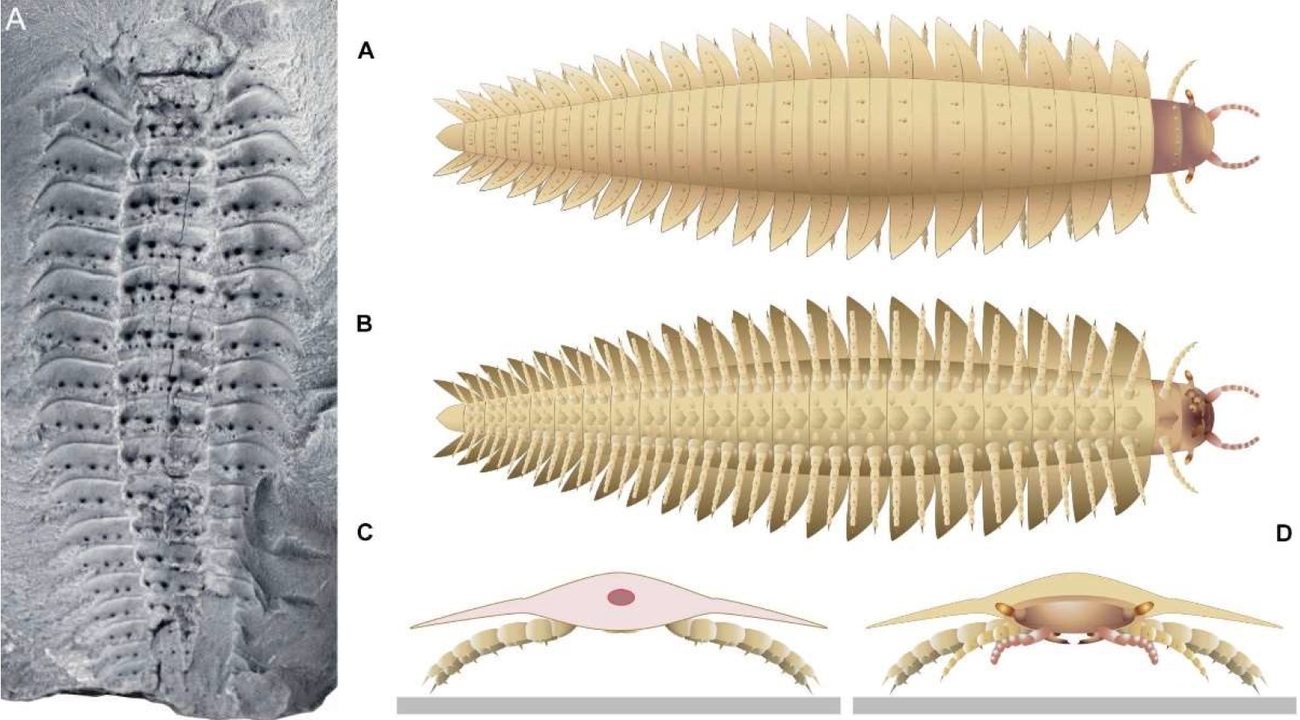

今回発見された化石は、アースロプレウラの頭部がほぼ円形で、その下に細い触角や両側から柄状に突き出た眼、そして下顎があったことを示している。採食ための付属肢が2組あり、1組目は短くて丸く、2組目は細長い脚のようだった。

化石には24の体節と44対の脚(合計88本)があった。口器の特徴や、体の構造が遅い移動に適していることから、研究チームはアースロプレウラが捕食者であるムカデとは異なり、現存のヤスデのように腐った植物を食べていたと結論づけた。

アースロプレウラは生態系の中で、首が長い竜脚類などの巨大恐竜や現存のゾウと同様の役割を果たしていたと考えられる。「一日の大半の時間を食事に費やしていた大きな動物だった」とリヨン第1大学地質学研究室の古生物学者で、論文の筆頭著者であるミカエル・レリティエ氏は述べた。

「アースロプレウラはとても雄大な生き物だと思う。クジラやゾウのように、巨大さが独特のオーラを与えている。一日中食べながら過ごしていた姿を想像すると、アースロプレウラが石炭紀の『ウシ』に思える。ウシにしては外骨格と、あまりに多くの脚を持つが」(レリティエ氏)

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。