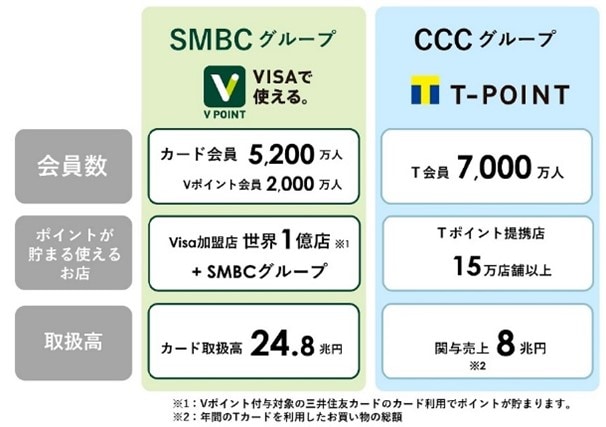

2022年10月、SMBCグループ(株式会社三井住友フィナンシャルグループ)及び三井住友カード株式会社とCCCグループ(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)及び CCCMKホールディングス株式会社 が「日本最大級の決済・ポイント経済圏の創出を目指して」として資本・業務提携に関して基本合意書を締結したと発表。今年6月にはサービスの存続名称は「Vポイント」とし、そのロゴカラーをこれまでの緑と白から、Tポイントで馴染みのある青と黄に変更すると発表した。

この取り組みについて、共通ポイント、金融業界、GDPR(EU一般データ保護規則)の観点から考えてみる。

「共通ポイントの雄」だったTポイント

Tカードは1983年、レンタルのTSUTAYA事業における会員証としてスタートした。その後、2003年に共通ポイント「Tポイント」のサービスが始まり、TカードはTポイントと一体化して世の中に普及していった。TカードはCCCが発行するだけではなく、Tポイントを導入した企業がそれぞれ発行する事も可能で、ドラッグストアのウエルシアやコクミン、ガソリンスタンドのENEOS、スーパーのマルエツ、カメラのキタムラ等では各企業のロゴが入ったデザインのTカードを発行している。

実店舗企業と提携する形だけではなく、2012年にはYahoo! Japan(現Zホールディングス)と戦略的資本・業務提携を締結し、Yahoo! Japanは発行していた「Yahoo!ポイント」をやめて「Tポイント」に統合、一方でCCCは発行していた「T-ID」を「Yahoo! ID」に統合し、「Yahoo! ID&Tポイント」のサービスが誕生。ネット上でもTポイントを使える機会が増えた。

Tカード自体もプラスチックの物理カードだけではなく、モバイルTカードが登場。2014年にはTカードでプリペイド型の電子マネーサービスが使える「Tマネー」を開始した。CCCはTポイントを介して集めた様々なデータを基に、加盟企業へのマーケティング支援を行い、祖業であるレンタル事業からの転換を図っていた。

ところが提携先の各社がそれぞれ独自のマーケティング、ポイント、決済政策を展開するにあたり、CCCとの関係を見直し始めた。

ファミリーマートは強力な提携先だったが、2019年7月に「ファミペイ」サービスをスタート、それまでのファミマTカード及びファミリーマートアプリ内でのTカード会員限定特典を終了した。同年11月にはファミペイアプリとdポイントカード、楽天ポイントカードとの連携を開始し、Tポイント以外のポイント利用を選択出来るようになった。

そして現Zホールディングスも2018年にスタートしたQRコード決済のPayPayを優先し、2022年3月いっぱいでYahoo! Japan上でのTポイント利用を終了、同年4月以降はPayPayボーナスが付与されるようになった。CCC側もモバイルTカードでのYahoo! JapanIDを不要とし提携を解消した。

共通ポイント市場自体、拡大の一途を遂げている。ロイヤリティ マーケティングの「Ponta」(会員数1億1305万人:23年5月末、利用可能店舗数28万店:23年4月1日)、NTTドコモのdポイント(同6320万人、同10万2224店舗:23年3月末)、楽天グループの楽天ポイント(楽天ID数1億以上、23年度)、ポイントだけではなく決済機能としてのプラットフォーマーをも市場に含むと、先のPayPayポイント(会員数5700万人:23年4月、利用可能箇所数235万カ所超:23年3月)、イオンが提供するWAONポイント(累計発行枚数9113万枚、利用可能箇所94万カ所=自販機、宅配ドライバー端末30万5000カ所含む:22年3月末)のような競合も出てきた(数値は各社IRより)。

各社の離反と共通ポイントの競争激化の中で、2022年10月にCCCはTポイント運営会社の「Tポイント・ジャパン」、Tポイントのデータを活用したマーケティング支援を行う「CCCマーケティング」を合併させ、「CCCMKホールディングス」を発足、「Tマネー」をその傘下とし、事業の再編強化を図ってきていた。そうした中での今回の発表だ。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。