先般(2024年6月上旬)、厚生労働省は、2023年の人口動態統計(概数)を公表。日本全体の合計特殊出生率が過去最低の1.20に低下し、特に東京都では初めて1を切り、0.99になる可能性が明らかになった。

この話はニュースでも大々的に取り上げられている。テレビ等では、「日本の合計特殊出生率が低いのは、出生率が低い東京に出産可能な女性が集まるためである」という識者のコメントもあった。時には「東京ブラックホール」などという言葉で語られるこうした解釈は、はたして事実なのだろうか。

結論からいうと、これは誤解である。少子化問題の理解には一つの指標で判断するのではなく、複合的な視点が必要になる。以下では学生と教授との問答形式で「東京ブラックホール」論を深く考察してみよう。

平均出生率で見ると東京は最下位ではない

学生 東京都の合計特殊出生率が都道府県ランキングで最下位なのは事実ですか?

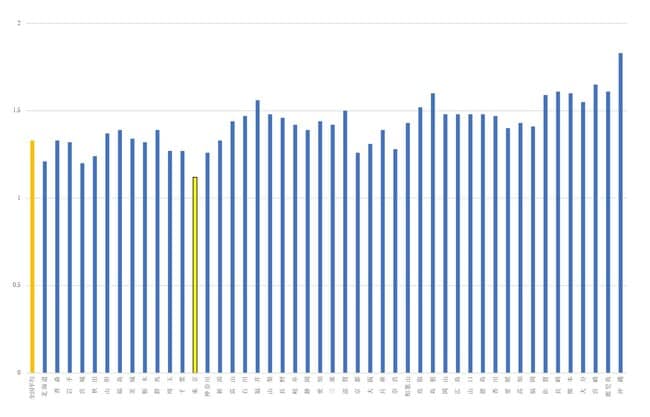

教授 その通り。ランキングの中身は正しい。確かに、記事冒頭にあげた2023年の人口動態統計では、47都道府県のうち合計特殊出生率の最高位は沖縄で1.60、最下位は東京で0.99です。2020年の人口動態統計(確報)でも、若干数値は異なりますが、東京は最下位の47位です(図表1)。

ただ別のデータからは、異なる風景が見えてきます。

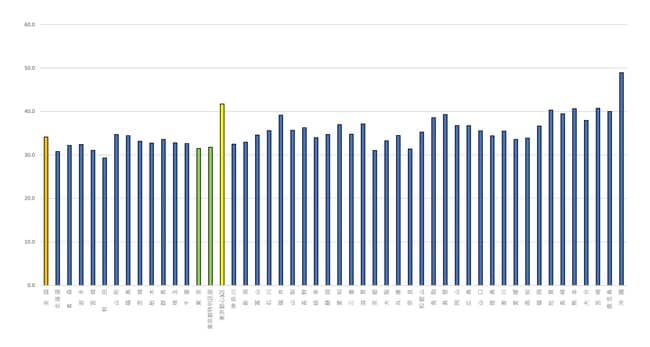

上智大学経済学部の中里透准教授は、2020年の国勢調査をもとに本質的な指摘をしています。都道府県別の平均出生率(出産可能な15歳-49歳の女性人口1000人当たりの出生数)を計算すると、最高は沖縄の48.9、第2位は宮崎の40.7ですが、東京の平均出生率は31.5で、42位。この指標の「出産可能な女性人口」は未婚の女性も含むものですが、東京は最下位ではないのです。

東京の前後を見ると、40位は岩手(32.4)、41位は青森(32.2)。43位以下には奈良(31.4)、宮城(31.1)、京都(31)、北海道(30.8)が並び、最下位は秋田(29.3)となります(図表2)。

実は、東京の都心3区(千代田区・港区・中央区)に限定すると、平均出生率は41.7で、沖縄に次ぐ2位にランクします。さらに都心3区のうち中央区だけを見ると、平均出生率は45.4にもなります。

学生 確かに驚きですね。なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。

教授 合計特殊出生率の計算方法の特性にカラクリがあります。

合計特殊出生率の定義は「1人の女性が生涯に生む平均的な子どもの数」。ただ具体的には年齢別出生率を合計して計算しています。この計算方法によって奇妙なことが起こるのです。

例えば、「20代と30代の女性しかいない地域」があるとします。そのような地域Aで、たとえば20代の女性100人が赤ちゃん30人、30代の女性100人が60人を出産するとします。

同じく地域Bでは20代の女性20人が赤ちゃん20人、30代の女性80人が20人を出産するとします。

ちなみに合計特殊出生率を厳密に計算する場合、1歳刻みでの年齢別出生率を合計しますが、議論を簡略化するため、10歳刻みの出生率を年齢別出生率とします。

地域Aの20代の年齢別出生率は0.3(=30÷100)、30代の年齢別出生率は0.6(=60÷100)ですので、地域Aの合計特殊出生率は、両者を合計した0.9(=0.3+0.6)となります。

同様に、地域Bの合計特殊出生率は1.25(=20÷20+20÷80)となり、地域Aよりも地域Bの合計特殊出生率のほうが高いという結果になります。

しかし、女性「1人当たり」の平均出生率を計算すると、まったく違う結果となります。地域Aが0.45(=90÷200)、地域Bが0.4(=40÷100)で、地域Aの方が高くなるのです。

学生 扱うデータは同じなのに、合計特殊出生率と平均出生率の計算方法の違いで順位が逆転するのですね。

「若者の人口移動」は出生率にどう影響するか

教授 次に、都市への人口集中が出生率に与える影響を見ていきます。

以下のような「地域A(都市部をイメージ)」と「地域B(地方をイメージ)」という2つの地域があったとします。なお、話を分かりやすくするために多少極端な数字を置いている点を断っておきます。

地域A(都市部)

20代の女性 100人 → 出産数 40

30代の女性 150人 → 出産数 100

40代の女性 200人 → 出産数 60

地域B(地方)

20代の女性 100人 → 出産数 50

30代の女性 150人 → 出産数 60

40代の女性 200人 → 出産数 20

日本の女性の出産年齢を都道府県別で比べると、東京では30代と40代の比率が全国平均より高く、反対に20代の比率が低い。地域Aと地域Bの設定には、やや極端な形でそういった傾向を反映させています。

さて、この2つの地域では、どちらの出生率が高いでしょうか。

学生 地域Aでは、450人の女性が200人の赤ちゃんを出産しています。一方、地域Bでは、450人の女性が130人の赤ちゃんを出産しています。

なので、地域Aの平均出生率(20代から40代の女性1人当たりの出生数)は0.444(=200÷450)、地域Bの平均出生率は0.288(=130÷450)です。

また、地域Aの20代の年齢別出生率は0.4(=40÷100)、30代の年齢別出生率は0.666(=100÷150)、40代の年齢別出生率は0.3(=60÷200人)なので、地域Aの合計特殊出生率は1.366(=0.4+0.666+0.3)となります。

地域Bの20代の年齢別出生率は0.5(=50÷100)、30代の年齢別出生率は0.4(=60÷150)、40代の年齢別出生率は0.1(=20÷200人)なので、地域Bの合計特殊出生率は1.0(=0.5+0.4+0.1)となります。

このケースでは、平均出生率と合計特殊出生率のどちらで比較しても、地域Aの方が高いようです。

教授 その通り。では、地方から都市部へ多くの若者が移住することを踏まえて、地域Bから地域Aへ、20代の女性50人が移動した場合はどうなるでしょう。なお、これらの女性は就学・就労の目的で都会である地域Aへ移動するため、ここでは全員が20代のうちは出産しないものと仮定します。

学生 地域Bの20代の女性人口が50人減り、地域Aの20代の女性人口が50人増えます。

地域A(都市部)

20代の女性 100人→150人 → 出産数 40

30代の女性 150人 → 出産数 100

40代の女性 200人 → 出産数 60

地域B(地方)

20代の女性 150人→50人 → 出産数 50

30代の女性 150人 → 出産数 60

40代の女性 200人 → 出産数 20

教授 では、地域A・Bの平均出生率と合計特殊出生率を計算してみてください。

学生 地域Aでは、500人の女性が200人の赤ちゃんを出産する一方、地域Bでは、400人の女性が130人の赤ちゃんを出産します。なので、地域Aの平均出生率(20代から40代の女性1人当たりの出生数)は0.4(=200÷500)、地域Bの平均出生率は0.325(=130÷400)となります。

また、地域Aの20代の年齢別出生率は0.266(=40÷150)、30代の年齢別出生率は0.666(=100÷150)、40代の年齢別出生率は0.3(=60÷200人)になるため、地域Aの合計特殊出生率は1.232(=0.266+0.666+0.3)となります。

他方、地域Bの20代の年齢別出生率は1.0(=50÷50)、30代の年齢別出生率は0.4(=60÷150)、40代の年齢別出生率は0.1(=20÷200人)なので、地域Bの合計特殊出生率は1.5(=1.0+0.4+0.1)となります。

合計特殊出生率は地域B(地方)の方が高いですが、平均出生率は地域A(都市部)のほうが高くなっていますね。

教授 このケースでは話を分かりやすくするためにあえて極端な数字を置いていますが、地方から都市部へ人口が移動すると、その分むしろ地方の合計特殊出生率を押し上げる可能性もあることが分かってもらえたでしょう。

このように、一口に「出生率」といっても計算方法によって様々な数字が出ます。合計特殊出生率の都道府県ランキング(図表1)や平均出生率の都道府県ランキング(図表2)等についても、それぞれの計算の前提条件を理解した上で見たほうがいいでしょう。

東京の人口がゼロになれば出生率は上がる?

教授 こうした出生率をめぐる解釈の問題は、ニッセイ基礎研究所の天野馨南子・人口動態シニアリサーチャーも数年前から指摘していたものです。

日本の出生率が低迷しているのは、何も東京だけに原因があるのではなく、そもそも東京以外の出生率も低いのです。仮に東京都の人口がゼロになったとしても、日本全国の合計特殊出生率は1.20から1.23までしか上昇しません。

直近(2022年)の日本全国の出産可能人口(15歳-49歳の女性人口)は2414万人、東京都の出産可能人口は295万人ですから、東京都以外の出産可能人口は2119万人です。東京都を除いた合計特殊出生率の平均(=Z)は、以下の計算式で求められます。

1.20(全国の合計特殊出生率)=0.99(東京都の合計特殊出生率)×295万(東京都の出産可能人口)÷2414万(全国の出産可能人口)+Z×2119万(東京都を除く出産可能人口)÷2414万(全国の出産可能人口)

この式を解くと、Z=1.23となります。

これは、仮に東京都の人口がゼロになっても、日本全体の合計特殊出生率は1.20から1.23までしか上昇しない、ということを意味します。

もちろん、東京都の人口がゼロになることはあり得ないし、仮にあるとしてもその分地方の人口は増えるから、実際には上記の式通りにならず、あくまで極端なケースを想定した計算です。ただ、日本の合計特殊出生率が低い理由が東京だけにあるわけではない、ということは理解していただけるのではないでしょうか。

学生 なるほど。

教授 2014年に地方創生の施策が始まってからも、日本全体の合計特殊出生率は低下傾向です(図表3)。2015年の合計特殊出生率は1.45だったのに対し、2022年には1.26まで低下しており、地方創生が出生率に及ぼす効果の検証も不可欠です。

日本経済新聞社の社説(2024年4月25日)は以下のように述べています。

「地方創生は地方への移住を重視したため、自治体間の人口争奪を促すにとどまり、全体の出生率向上につながっていない。人口対策としては出生数の3分の1を占める首都圏の少子化対策が別に必要だ。地方の持続性を高める政策は、人口問題と切り分け、両輪として取り組むべきである。報告によると『消滅可能性自治体』は前回の14年の896から744に減った。厳しい状況は変わらないとみるべきだが、それはどの自治体も身に染みていよう。危機感をあおるショック療法を何度も使うのは感心しない」

私はこれこそ正論ではないかと思います。

人口戦略会議や政府の議論では、地域別合計特殊出生率をもとに「東京ブラックホール」という言葉を使い、東京一極集中の是正を掲げるケースも多いのですが、データの取り扱いに留意しながら、適切な判断を行い、政策を打つ必要があるでしょう。