「あいつはバカだからさ」

こうしたストレートな習近平総書記批判を耳にする機会が増えた。コロナ対策では爆発的な感染拡大が起きた後、もう止められないと“誰もが”わかっていたはずなのに、何カ月もゼロコロナ対策に固執した。あるいは足元の不動産危機と経済低迷では大規模な景気対策が必要だと“誰もが”わかっていたはずなのに小出しの対策で時間を浪費してしまった……となると、悪態の一つもつきたくなるのだろう。

しかし、熾烈な権力闘争を勝ち抜いて中国のトップの座を勝ち取った人物が本当に「バカ」なのだろうか。

もう少し、もっともらしい説明を持ち出すならば、「独裁者のジレンマ」という話になろうか。強力な権力を持つ独裁者に対し、部下たちは忖度して耳あたりの良い話しか報告しようとしない。その結果、独裁者は裸の王様となり、現実を理解できない。ゆえに正しい政策を採れないというものだ。選挙や世論調査、あるいは言論の自由で意見の発信が保障された民主主義国家ではありえない、独裁国家の脆弱性だ。

この説明にはなるほどと納得しそうになるが、果たして本当にそうなのだろうか。トップは国のことを思う気持ちがあるが、真実が伝わらないよう地方の役人が邪魔をし、悪行の限りを尽くしている……。時代劇の水戸黄門を想起する筋書きだが、この語り口の歴史は古い。伝統中国にも「官逼民反」(地方官僚の横暴に耐えかねて民衆が反乱を起こす)という言葉があるが、悪いのは地方官僚だけで皇帝も民衆にも過失はなかったという落とし所に導ける点で、都合が良い。

果たしてこのステレオタイプな理解でいいのだろうか? 独裁者は何を見て、どう考えているのか。きわめて興味を引かれるテーマだ。

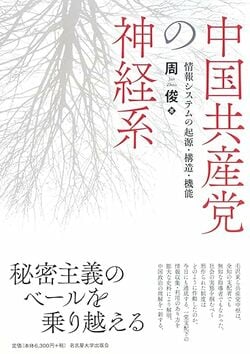

この課題に真っ向から迫った学術書が出版された。周俊(神戸大学、中国現代史)『中国共産党の神経系―情報システムの起源・構造・機能―』(名古屋大学出版会、2024年6月)がそれだ。

1958年から1960年にかけて、中国では大躍進政策と呼ばれる経済・社会の大改革が実施された。農業集団化を強引に推し進めた政策の失敗により数千万人が死亡したとも推計されるが、当時のリーダーであった毛沢東はなぜ社会の現実を理解せずに政策を推進したのか。

中国共産党の秘密主義、情報収集チャネルを丹念に解き明かすことによって、毛沢東がどんな情報を得て、どのように思い悩み、決断を下し、そして失敗したのかを説得的に描き出している。歴史研究としてもきわめて価値の高い大著だが、現在の中国を理解する上でも、そして中国以外の独裁者の思考を知るためにも貴重な道しるべを与えてくれる一冊だ。

著者の周俊講師へのインタビューを通じて、これらの問題を考えていく。

天気予報も国家機密

本書の内容は大きく「中国共産党の秘密主義とその制度」「中国共産党の情報収集チャネル」「大量の情報に溺れて、判断を誤る認知バイアス」の3パートに分かれている。順を追って話を聞いた。

――中国共産党の秘密主義とは?

周俊:

中国共産党の秘密主義、その最大の特徴は国家機密の定義が非常に曖昧かつ広範という点にあります。「中国共産党が公表しないことはすべて国家機密であり、国家機密だからこそ公表してはならない」というトートロジーな解釈です。国家機密を定める法律でも、軍事や政治、科学技術といった内容が列挙された後、最後に「その他」といった形で解釈の余地を残している。これは建国初期から現在まで変わっていません。

つまり、中国では何が国家機密なのか、究極的には不透明なのです。定義する権限は中国共産党にあり、ケースバイケースで判断されます。きわめて恣意的な定義なのです。中国の政治指導者はこのような閉鎖的な情報環境の中で情報収集・処理の仕事を行っているわけです。

――反スパイ法など、近年、海外の懸念を招いている法律も何が機密なのか、何をするとスパイ罪になるのかがあまりにも不明瞭だという不安から批判されています。

周俊:

建国初期は天気予報も国家機密でした。農民は天気予報すら知らされずにどう農業を行えばいいのか。また、動物園で新たにパンダやライオンが展示されても発表されません。これも国家機密でした。

――あまりにも奇想天外で面白すぎるのですが、天気予報や動物園まで国家機密にした意図はなんだったのでしょう?

周俊:

明言はされていませんが、推測は可能です。国家機密の定義があまりにも曖昧なので、下層の役人にも何が機密か判断がつきません。ならば、なんでもかんでも国家機密にして発表しなければミスはないという自己保身の心理あるいは組織防衛の論理が過剰に働いたのではないでしょうか。これは冷戦を源流とする現象ですが、今、現在の状況にも通じる話です。

秘密主義の奇妙さ、これは私がこの研究テーマを選んだ理由でもあります。博士課程に入ってすぐ、中国の公文書館で調査をしました。ある公文書館では秘密主義が徹底されていて、ほとんど文書を見せてくれない。何度もお願いしてようやく、どうでもいい文書だけ開示してくれる。それでも資料を見てメモしている間、スタッフが隣にいてずっと監視しているのです。VIPサービスとも言えますが、人件費で考えると大変なコストですよね。

また別の公文書館に行くと、そこではコネがあったので、館長自ら出てきて、なんでも好きなものを見ていきなさいという話に。すごい温度差がありました。まあ、今は厳しくなってどこも見せてくれないようですが。

厳しさとゆるさがばらばら。公文書館での経験から、秘密主義とはいったいなんなんだ、何を意味しているのか、この大量の文書に中国共産党の指導者たちは本当に目を通したのか。こうした疑問が浮かび上がったのです。

もし読んでいたとしたら、どのような経路で文書が伝達されたのか、どう読んだのか、どういう価値観でということを考えていきました。

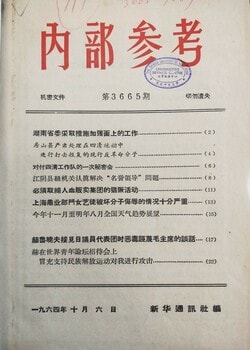

古本屋で売られていた機密文書

――なるほど。奇妙な話はまだあります。中国の古本屋を見ていると、「機密」とか「内部参考」と書かれた本がよく売られています。たいして重要そうではない本まで機密とされた上に、そんな指定は無視されてたたき売られている。中国の古本屋の状況と、国家機密の曖昧さは通底しているわけですね。

周俊:

国家機密の範囲が広く曖昧すぎることは、資料流出が止まらないという問題につながります。なにせ機密資料が多すぎて、役人たちはどれが本当に意味のある秘密なのかわからなくなってしまうのです。機密と指定されていても、実際にはたいして重要ではないからゴミとして捨ててしまおう、古紙として売ってしまおうといった話がいくらでもある。建国初期、年に何万件もの内部資料が売り出されました。毛沢東らはこの問題点に気付いてはいましたが、根本的な改善ができませんでした。ここ十数年、その一部は研究機関が買い上げて資料集としています。私自身も古書店から大量の史料を入手して本書の執筆に活用しました。ただし、最近では古書店への規制も強化されており、「窓口」が閉まっていると思います。

――それほどザルだったのに、当時の米国、台湾も正確な情報は収集できていなかった、と。

周俊:

冷戦期は大使館すら設置できず、人的交流が極端に少なかったという背景があります。また、社会システムが極端に異なることも大きな原因です。米国も台湾もスパイ工作を行っていましたが、ほとんどが失敗しています。例えば、台湾のある工作員は完璧な準備をして大陸に潜入しましたが、大陸にないブランドの下着を外に干したことだけで正体が露見しました。結果として、西側諸国は中国に関する間違った情報や伝聞に振り回されることになります。

米国政府の機密解除文書を見ると、CIAは共産党の指導者に関する基本的な情報収集にも大変苦労していたことがわかります。例えば、劉少奇が若い女性と結婚した、毛沢東が重病になったらしい(実際には地方視察に出ていただけ)といった基本的な間違いがCIAの機密レポートから出てきます。

――これもまた、現在の米中関係を想起させます。冷戦期と比べれば人的交流は盛んですが、それでも単純な誤解は多い。私には『幸福な監視国家・中国』(梶谷懐氏との共著、NHK出版、2019年)という著作がありますが、その執筆動機は中国の監視社会について日本語圏、英語圏問わずあまりに間違った情報が多いことにイライラしたためです。AIによって全中国人に信用スコアがつけられていて、その点数で行動が制限される……といったデマがまことしやかに流れていました。秘密主義の中国がちゃんと説明しないことも悪いのですが。現在、中国がスパイ対策を強化し、再び人的交流が低調になっているので、こうした誤解はさらに広がりそうな気がします。

それにしても建国から75年、なぜ中国は秘密主義を守り続けているのでしょう?

周俊:

歴史、理念、そして現実。この3つの視点から解釈できます。

第一に歴史ですが、中国共産党は1921年の結党直後から地下組織として活動してきました。秘密裡に仲間を増やし、勢力を拡大し、最終的には天下を取りました。秘密主義の成功体験があるわけです。秘密主義はプラスであり情報公開はマイナスだという考えがすり込まれたわけです。

中国には国家保密局という政府部局、中央保密委員会という中国共産党内組織があります。秘密保持の業務を担当する組織ですが、その公式サイトでは「不忘初心」(初心を忘れず)という言葉がよく使われます。彼らにとっての初心とは秘密主義のこと、秘密主義の堅持に高い価値が置かれているのです。

第二に理念です。1930年代ごろから中国共産党は旧ソ連から多くを学ぶようになっていきます。重要な教科書となったのが『ソ連共産党(ボリシェヴィキ)歴史小教程』という本です。特に毛沢東は大きな影響を受けました。

『ソ連共産党(ボリシェヴィキ)歴史小教程』を読むと、「スパイ」という言葉が頻出します。帝国主義者が社会主義政権の転覆を狙う際に使う主要な手段こそがスパイであり、それを防がなければならないと強調されています。中国共産党はこの本通り、神経質にスパイ対策に取り組んだわけです。ある種、陰謀論的ではありますが、冷戦期に盛んにスパイ工作が行われたことも事実です。それが被害妄想と刺激し合った結果、陰謀論はすべて現実だという強迫観念が形成されました。

そして、最後に現実です。中国共産党の権力維持のためには秘密主義はきわめて重要なのです。党内の情報を大量に公開すれば、一党支配は維持できなくなるでしょう。秘密を保ち続けることが一党独裁を続けるための大前提なのです。

――中国共産党の秘密主義は強まっているのでしょうか? 習近平総書記が提唱する総体的国家安全観では軍事だけではなく、経済、文化、技術、環境などあらゆるものが安全保障となり、関連する情報が国家機密と指定されるという恐れがあります。友人の日系証券会社アナリストによると、国有企業へのヒヤリングも国家機密流出として処罰されかねないと断られることが増えたといいます。

周俊:

海外からの視点では秘密保持強化ばかりが取りあげられますが、これを逆手に取って情報公開の動きに注目したらもっとおもしろいかもしれません。例えば、2017年には中国共産党党務公開条例が制定されました。その10年前の2007年に政府情報公開条例が制定され、政府機関の情報公開に関するルールが定められましたが、やっと党の情報公開に関する法律ができました。

秘密主義強化と情報公開のルール作りが同時に行われていることは注意すべきでしょう。ただし、秘密主義の根幹は変わっていません。

中国共産党党務公開条例では公開が禁止されている国家機密を「政権安全、制度安全、経済安全、軍事安全、文化安全、社会安全、国土安全、国民安全など」としています。広範かつ曖昧な国家機密という特徴はそのままですし、文化、社会、国民の安全まで国家機密というのはむしろ冷戦期の情報管理体制に逆戻りしている印象すら受けます。

――中国共産党は秘密裡に情報を流通させるためのネットワーク「機要交通」「機要通信」を作り上げました。その制度整備も本書で描かれています。電話や電報よりも、交通員と呼ばれる「飛脚」たちが秘密文書を持ち運ぶというアナログな手法が現在にいたるまで重視されてきたというのも驚きですが、そのお粗末な失敗にも笑えるものが。

敵である国民党関係者を交通員に雇ってしまったり、大事な機密文書をトイレットペーパーに使ってしまったり、どうでもいい書類から役人へのお土産まで秘密通信網で運んでパンクしそうになったり。笑える問題が多発しています。

周俊:

問題は当時から認識されていて、是正せよという指示が頻繁に出されています。だからわれわれは共産党側の資料を通して「通信事故」の発生を把握できるわけですが、通信網もまた外部からのチェックが許可されない閉鎖的な組織ですので、どれだけがんばってもお粗末な状況はなかなか変えられませんでした。

――中国共産党は独裁政党ではないか、そのトップは皇帝のような強大な権力を持っているではないか。それなのに……と思う読者は多いと思うのですが、広大で膨大な数の人間がいる中国において、ある制度や手法を貫徹させるのは容易ではない。どうやったらうまく独裁、専制できるのか……というのは中国共産党にとっても常につきまとう悩みだったわけですね。

- ◎周 俊(シュウ・シュン)

1987年、中国湖南省に生まれる。2020年、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了、第16回太田勝洪記念中国学術研究賞受賞。東京大学社会科学研究所特任研究員、北京大学歴史学部交換教員、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科助教等を経て、現在、神戸大学大学院国際文化学研究科講師。博士(学術)。主著に『中国現代史資料目録集:毛沢東時代の内部雑誌』(東京大学社会科学研究所グローバル中国研究拠点、2023年)など。

- ◎インタビューとテキスト/高口康太(たかぐち・こうた)

1976年、千葉県生まれ。ジャーナリスト、千葉大学客員准教授。千葉大学人文社会科学研究科博士課程単位取得退学。中国・天津の南開大学に中国国費留学生として留学中から中国関連ニュースサイト「KINBRICKS NOW」を運営。中国経済と企業、在日中国人経済を専門に取材、執筆活動を続けている。 著書に『幸福な監視国家・中国』(NHK出版、共著)、『中国S級B級論』(さくら舎、共著)、『プロトタイプシティ 深圳と世界的イノベーション』(KADOKAWA、共編、大平正芳記念賞特別賞受賞)、『中国「コロナ封じ」の虚実 デジタル監視は14億人を統制できるか』(中公新書ラクレ)、『習近平の中国』(東京大学出版会、共著)など。