需要不足と生産過剰が共存する中国経済

不動産価格の低迷を原因とする不況が長引く中国経済だが、これまで習近平政権は、財政や金融を通じた需要拡大政策には消極的だと見られていた。しかし、9月下旬になり中国政府は積極的な景気対策を矢継ぎ早に打ち出しており、これまでの姿勢を大きく変えつつある。本稿では、9月以降の中国の需要拡大政策への転回と、その効果および問題点について検討したい。

その前に、国内需要の落ち込みと、その裏返しとしての生産能力過剰の問題を同時に抱える中国経済の問題点について概観しておこう。

まず押さえておく必要があるのは、中国政府はこれまで低迷する経済を、先端的な製造業の分野での積極的な設備投資を通じて生産効率性を上昇させるという、供給サイドを重視した政策によって立て直そうとしていた、という点だ。例えば、2024年3月に開催された国会に当たる全国人民代表大会の政府活動報告で、李強首相は「5%前後」という実質経済成長率目標を実現するための目標として、現代的な産業体系の構築と「新しい質の生産力」の発展を加速させるという方針を掲げている。同時に、積極的な財政政策を柔軟に行うという姿勢を強調する一方で、同年の財政収支の赤字を国内総生産(GDP)比3%に保つことを強調し、均衡財政の原則を維持する姿勢も示した。

習政権はこの10年間、「中国製造2025」に象徴される「イノベーション駆動型の経済成長」を目指し、それを供給サイドの効率化によって実現しようとしており、胡錦濤政権の時代に行われたリーマンショック後のような大規模な需要拡大策には慎重だと考えられてきた。上記のハイテク産業によるイノベーション重視、および財政赤字拡大の回避という政府活動報告の内容を見る限り、習政権による供給重視の姿勢はそのまま維持されるという印象を与えた。

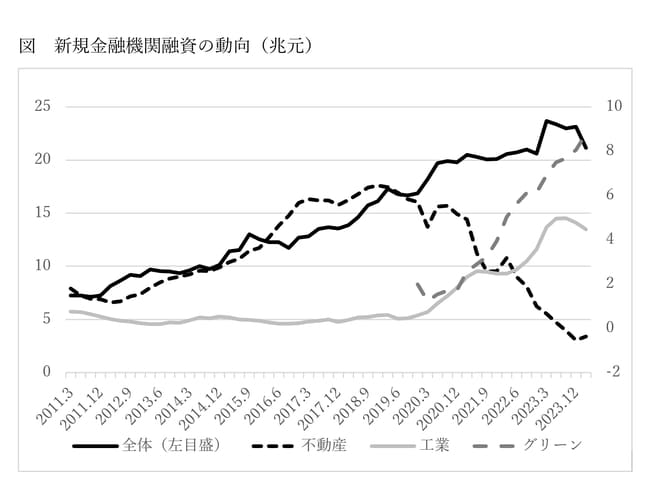

特に、最近の製造業部門におけるアグレッシブな設備投資は、不動産価格の低迷を埋めるものとして政策的に誘導されてきた側面がある。そのことを端的に示すのが、図が示すような近年における銀行貸出の不動産部門から工業部門への急激なシフトである。新規の不動産融資は2018年から2019年にかけてピークに達した後、コロナ禍が続いていた2021年以降は急速に減少している。それを埋めるような形で、工業及びグリーン産業に対する銀行融資が大きく増加している。しかし、このような製造業への投資は、国内の供給能力を一層高め、需給ギャップをより拡大させる可能性があるという点で、需要不足の問題をむしろ深刻化させると考えられる。

ここ20年ほど継続してきた不動産価格の高騰も、国内における高い貯蓄率と消費需要の伸び悩みによって生じた余剰資金が不動産市場に向かったという意味で、国内における過剰投資の産物であったといえる。しかしもはやその構図は崩れつつあるうえに、近年は一帯一路構想のような、過剰生産能力のはけ口を途上国・新興国に求める政策もトーンダウンしている。このような経緯を経て、中国経済は、不動産市場の低迷による需要の落ち込みと、その裏返しとしての生産能力過剰の問題を同時に抱えるようになったのである。

需要拡大路線への転換?

もっとも、中国政府が需要拡大策の必要性を認識してこなかったわけではない。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。