「国の為死ぬ覚悟」のリーダーがかくも多かった日露戦争――吉村昭『ポーツマスの旗』にみる愛国心の力(前編)

慶應義塾の塾長を長く務め、中興の祖と言われた小泉信三は、先の大戦に反対だった。しかし、戦争になったら、全力で国を支えようとした。それが国民としての義務だと思ったからだ。それゆえ、先の大戦で学生たちを戦場に送ったと批判された。政治の掌にあらずとも、国に殉じようとした人がいたのである。まして政治のリーダーには誰よりも、ノーブレス・オブリージュ(高い身分には義務が伴う)が求められる。日露戦争時の日本にはそうしたリーダーが数多くいたことを、吉村昭『ポーツマスの旗』(新潮文庫)が教えてくれる。

「勇敢に誠実に自国の為めに戦はねばならぬ」

戦争への賛否はどうであれ、避けられなくなったとき、国民としてどう対応すべきか。1946年、連合国軍総司令部(GHQ)の指令によって全国の諸学校職員に対する適格審査が行われた。その際、小泉信三が提出した弁明書には、苦悩の中にも確固とした信念が見える。小泉は「此戦ひに対して冷淡なりしことを強調して自ら護らんとするもの」を「陋」「卑怯」と呼び、自分はそのような立場を取らないことを明らかにし、開戦に至る最終の瞬間まで平和に恋々としつつ、「開戦を妨げるためには寸毫の効果ある実行をも為し得なかった」「省みて懺悔に堪へず、今之を記しつゝ深き苦痛を感ずる」と書いている。そして戦中の言動については、荒天に出港した船にたとえて次のように説明した。

乗組員の或者は危険を指摘して出港を止めました。それにも拘らず出港論は勝を制して船は解纜し、大洋に出でて颱風の襲来に会ひ、船は将に櫂は折れ、浸水は始まったものとします。此時船の乗組員たるものは果たして何を為すべきでありませうか。乗組員や始めより此の航海に反対であったるものは毫も他の乗員と協力することなく、乗船の転覆と全乗員、従って己れ自身の溺没を傍観して待たなければならぬものでありませうか。……苟も出港に反対なるものは航海中船の如何なる危難に会ふことあるも決して船員としての勤めに勤めてはならぬといふ論理は小生の服せざるところであります。仮りに想像上我国が再び同じ場面に遭遇したとすれば、小生は開戦を避け得んが為めに、今度こそは賢明に勇敢に何等かの実行をなさねばならぬ――少くも重大なる犠牲をその為めに避けぬ――つもりであります。しかし、不幸にしてそれでも猶ほ平和が破れたなら、小生はやはり勇敢に誠実に自国の為めに戦はねばならぬと考へてゐます。(『アルバム 小泉信三』慶應義塾大学出版会)

引用が長くなってしまったが、私は小泉の文章に国民としての最も誠実なる姿をみる。日露戦争の際の指導者たちの言動を『ポーツマスの旗』を通じて見て思うのは、ロシアという大国に呑み込まれる国家的危機に遭って、指導者たちが心を一つにしていた幸福な時代があったということである。

金子堅太郎に渡米を決意させた伊藤博文の言葉

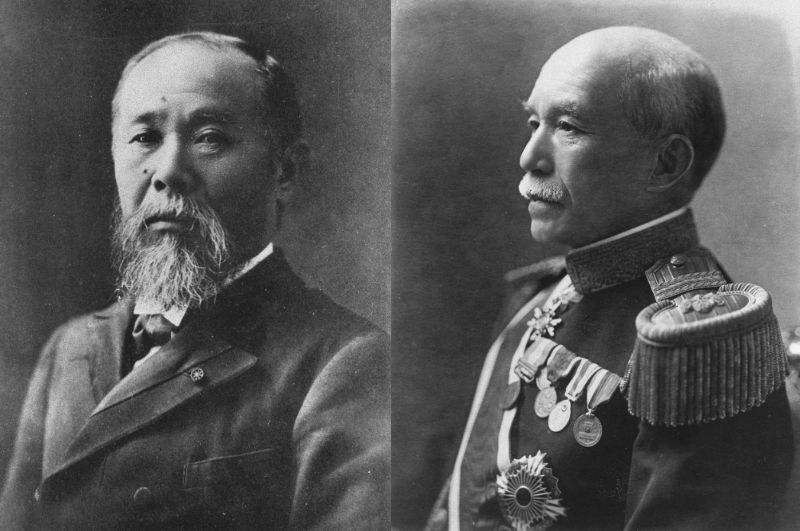

明治37年(1904年)2月24日、2人の要人が横浜出帆のアメリカ船でアメリカへ出発した。日本銀行副総裁の高橋是清と貴族院議員の金子堅太郎である。その出発は内密にされ、新聞報道もされなかった。高橋の渡米は欧米の市場財政状況の視察とされていたが、実際は軍費を調達する外債募集が目的で、秘書として深井英五(後に日銀総裁)を伴った。金子の使命も重大だった。しかも複雑だった。出発20日前の2月4日、御前会議が開かれ、ロシアとの外交交渉を断念し、開戦に踏み切ることが決定された。その席上、金子堅太郎を渡米させることが提案され、金子に対する説得は伊藤博文に一任された。

この戦いに英米仏独の列強は中立を守る公算が強かった。そうなれば日露両国のみの単独戦争になるが、長期戦になっては日本に勝算がないことは誰の目にも明らかだった。日本としては、開戦と同時に、他国の斡旋による和平の方法を考えなければならなかった。イギリスは日本と同盟国であり、フランスもロシアと同盟を結んでいて斡旋国になり得ない。ドイツもロシアと親しいため可能性は薄い。日露両国に利害関係を持たないアメリカに斡旋を期待するしかなかった。金子は若い頃7年間も滞米、アメリカ国内に知己も多かった。殊にセオドア・ルーズベルト大統領と個人的に親しいと知られていたので白羽の矢が立ったのだった。

伊藤は御前会議の日の夕方、金子を霊南坂の官邸に呼んだ。御前会議の内容を伝えて二つの使命を果たすよう求めた。第一は、ルーズベルトに和平の斡旋をしてくれるよう依頼する。第二は、米国内の世論工作だった。日本が開戦に踏み切ったのは、東洋の平和維持にとって重大な脅威であるロシアに対する正当な戦いであることを米国民に徹底させるための世論操作を行うよう求めたのである。

これに対して金子は、米国民を親日的にさせるなど不可能である、まして、ルーズベルトに日本に有利な和平斡旋を促すなどということは論外であるとして頭を振り続けた。翌朝、再び伊藤から電話があって、金子は伊藤邸に赴いた。「決心はついたか」と問う伊藤に、金子は即座に「御辞退いたします。熟考しましたが、自信がありません」と答えた。伊藤の説得は熱を帯びていった。

「戦争を決意はしたが、勝つ見込みは全くないのだ。しかし、私は、一身を捧げる覚悟で、もしもロシア軍が大挙九州に上陸してきたならば、兵にまじって銃をとり戦うつもりだ。兵は死に絶え艦はすべて沈むかも知れぬが、私は生命のあるかぎり最後まで戦う。此の度の戦さは、勝利を期待することは無理だが、国家のため全員が生命を賭して最後まで戦う決意があれば、国を救う道が開けるかも知れない。君は成功する見込みがないといって辞退しているが、成功しようなどとは考えず、身を賭すという決意があれば十分なのだ。ぜひ渡米して欲しい。私と共に生命を国家に捧げてもらいたい」(『ポーツマスの旗』吉村昭)

この時、伊藤の眼は光っていた。金子は沈黙し、やがて、「渡米します」と答えた。その日、金子は帰宅してあわただしく渡米の準備をし、夜遅く就寝した。翌朝、宮内庁から金子のもとに電話があった。そして午前9時半、明治天皇の美子皇后が金子の自宅を訪れた。皇后は、金子が重大な使命を帯びて渡米することを知り、金子をねぎらうために訪れたのだった。金子は感激し、「力のかぎりをつくして努力します」と誓った。

伊藤のこの時の言葉は何度読んでも心揺さぶられるものがある。明治の日本にとって最大の課題は、いかに国内を近代化し、欧米列強の植民地になることを避けるか、就中ロシアの脅威からいかに日本を守るかにあった。それは岡義武の名著『明治政治史(上)』(岩波文庫)を見ればよく分かる。伊藤の悲壮なまでの決意には、いまだ発展途上にある日本の最大の危機を全身で乗り越えようとする姿があり、皇后陛下の金子への激励は、国の危機を皇后も切迫したものと考えていたことを教えてくれる。

金子の祖国愛に打たれたルーズベルト

金子はサンフランシスコ、シカゴ、ニューヨークと回り世論工作を行った。しかし、ほとんどの新聞はロシア支持で、対日感情は極めて悪かった。経済もロシアとの結びつきが強く、実業家の多くはロシアびいきだった。金子は日本の立場を訴える論文を新聞に書き、会合にも出席して演説したが、反応はなきに等しいものだった。金子はルーズベルトとの親交に頼る以外打開策はないと考え、ワシントン入りした。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。