中東の新しい地政学(後編1):「10月7日」以前に予見されていた未来/1948~2000

2024年12月8日、シリアの反体制派は首都ダマスカスに殺到して凱歌をあげた。革命の瞬間である。それは、2011年の「アラブの騒乱」に始まったシリアの反政府運動が結実し、54年間続いたアサド家の専制が終焉した瞬間でもあった。この革命は、イスラエルの7正面作戦によるイランとヒズブッラーの弱体化、およびロシアのウクライナ侵攻の余波が連鎖してアサド政権軍の空洞化に波及したことで生じた。シリア革命は、これまで同国で軍事的プレゼンスを高めて戦略的利益を享受してきた超大国ロシアおよび地域大国イランの地政学的後退を決定的なものとし、同時に、イスラエルの攻撃で徹底的に破壊されたヒズブッラーはイランからの補給路が絶たれたことで当面は回復不能に陥った。そのことは本稿「前編1」で見てきた。

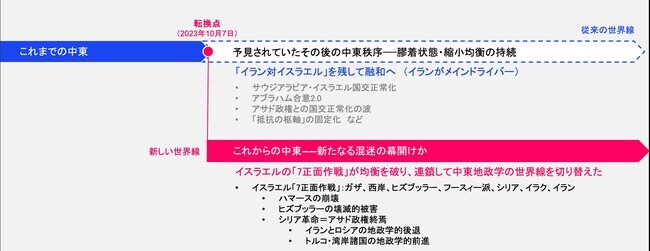

本稿は中東地政学の転換点を2023年10月7日に見ている。というのも、「10月7日」以前の中東世界は、イランとイスラエルの対立を残し、かつての敵対関係が解消する方向に向かって進んでいた。即ち、当時の地域秩序を前提に、民衆レベルでの憎悪や禍根を残しつつも、国家の水準では政敵との和解が進み、国際関係の平和へと向かう機運にあった。しかし、「10月7日」を機に、中東の、言わば「世界線」が変わった。その日を境に、それまでの世界線には存在しなかった(あるいは潜在的なものにとどまっていた)対立軸が突如として現前し、戦略環境を一変させた。「一つの扉が閉じ、別の扉が開いた」のである。

その変化を明瞭に浮かび上がらせるために、「後編1・2」では分析の射程を一気に広げ、1948年から2023年10月7日までの中東地政学の変遷を振り返っていく。これまでの戦略環境の変化の歴史を踏まえることで、「10月7日」を転機として現れたこれからの中東地政学を描写する素地が整うだろう。その準備考察を経て、追って公開する「後編3」では、前編で積み残しておいたこの転換点における「勝者」の考察を回収しつつ、新しい中東地政学の全体像と今後のシナリオを提示したい。

軍事戦略であろうがビジネスのリスク管理であろうが、基本的に外部環境のシナリオをベースとしたリスク分析は、線形の仮定を置く。事象が時系列に沿ってリニアにエスカレーションする前提を置かないと、シナリオが無数に分岐して分析の対象範囲が無制限に拡散してしまうからだ。

しかし、まさに「10月7日」のような事象は地域情勢の構造的な転換点であり、連続する時間線上に非線形の経路を新たに開く分岐点となる。このように「世界線」が切り替わった場合、それまでの分析は効力を失う(だからこそ転機に分析を更新し続ける必要がある)。それが中東における「10月7日」の含意であり、本稿が書かれた背景である。新しい中東秩序を形成する主要プレイヤー(メインドライバー)が入れ替わり、その構造的転換を背景に新たにリスク事象が束となって生起していく。いまはまだ萌芽でしかないが、それは、究極的には「世界的な戦争」か、最終的な「平和」の到来をも予期する新しい世界線である。

とは言え、そのことを語る前に、まずは過去を振り返り、「古い中東地政学」を押さえておこう。新旧のコントラストが、「10月7日」のインパクトの大きさを雄弁に物語るだろう。そのことを歴史に語らせてみたい。

「イラン対イスラエル」に収束しつつあった域内対立

結論から言おう。近年、政策当局者や専門家のあいだでは、中東情勢の最大の焦点はサウジアラビアとイランの対立関係だと考えられてきた。しかし、「2023年10月7日以前の世界線」では、その敵対関係すらも表向きには解消され、域内の主要な友敵関係は最終的に「イラン対イスラエル」の対立軸のみに収束しつつあった。革命前のアサド政権ですらアラブ連盟への復帰を果たして政敵に「赦される」方向にあったし、一時期世界を震撼させた国際テロの脅威も退潮して対テロ戦争も終わりつつあり、カタールの主権を揺るがしたアラブ諸国による断交も解除され、イスラエルは「世紀のディール」によって中東・北アフリカ諸国との歴史的な国交正常化を果たし、遂にはサウジアラビアとイランですらも外交関係を回復させていたのであった。それが「10月7日」以前の大きな趨勢である。

米中対立の悪化やロシアのウクライナ侵攻の衝撃がグローバルイシューの中心に浮上したこともあって、中東の国際問題は、ほぼ忘れ去られ、あるいは終わったとすら思わされていたーー少なくともそのような空気感がこの地域にも国際社会にもあった。しかし、これまでの歴史を振り返ると、中東は常に地政学的対立の重心であり、グローバルイシューの中心的課題を占めてきた。ここ数年間の束の間の小康状態はそのことを忘れさせがちだが、「10月7日」以降の新しい地政学的現実に向き合うためにも、いま一度、対立の歴史を思い起こす必要があるだろう。

ただし、予め断っておくと、本稿の分析は個々の対立関係をあえて単純化している。言うまでもなく、一つ一つの争いには、隣接するテーマも含めて膨大な先行研究があり、論点によっては学説も分かれる。時系列に沿ってアクターの利得計算が変わって友敵関係が反転したり、アクター内で対立が生じるといった事例も数多く存在する。それが政治であり戦争というものなのだろう。

しかし、「後編1・2」の目的は、これまでの中東地政学の変化を巨視的に捉えることにある。したがって、ここでは各論の詳細には立ち入らず、イベントごとに対立するアクター間の陣容を単純化して分析を進める。ここでわれわれが押さえるべきポイントは、かつての「友敵関係」の変化とその解消である。そのことに留意した上で、以下、対立軸を起点に中東地政学の歴史を見ていこう。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。