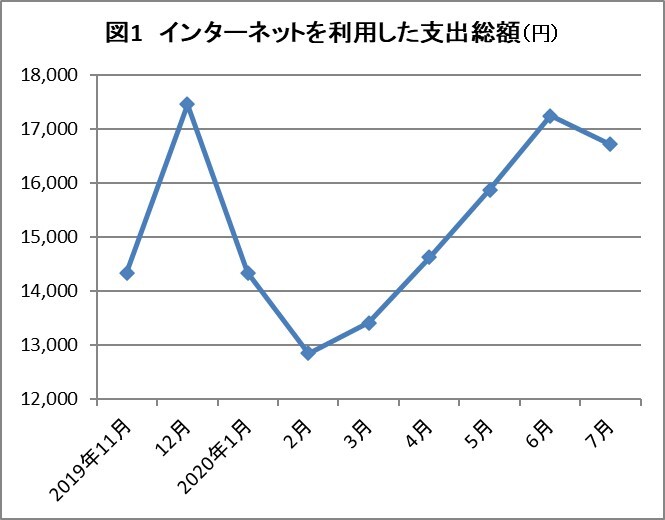

明らかにネット利用が急増しており、今後もこの傾向が続くと……(総務省データに基づき筆者作成、以下同)

店舗が消える――。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、消費者の行動は大きく変化した。今や店舗を構えても商売は成り立ちにくくなっている。ネットショッピングの利用拡大により、店舗は消えようとしている。

新型コロナの感染拡大による緊急事態宣言に伴う外出と営業の自粛要請が、観光・宿泊業、飲食業、小売業、サービス業などの様々な業種に壊滅的な打撃を与えたのは、ご存じの通りだ。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。

フォーサイト会員の方はここからログイン