国内においてコメの需要量は、年間10万トンのペースで減っている。ここまで減った原因は、食事の洋風化、低糖質ダイエットの流行、高齢化、人口の減少などさまざまある。今後、減少のペースは加速こそすれ、低下することはないだろう。

コメを使った食品を食べながら消費者が「ごはんで生産者さんを応援したい」と言い、稲穂の束を抱えた生産者が「食べてもらえると米づくりも頑張れる」と話す。最近、こんなCMがテレビで放映されている。現実はというと、消費者がコメを食べる量を多少増やしたところで、需要の減少という大勢は残念ながら変わらない。

国内における需要量を農林水産省は2023年産で680万トンと予想している。10万トンは、その1.5%に当たる。毎年これだけの需要が失われ、そのぶん水田がいらなくなってしまうのは、由々しき事態だ。

輸出環境は甘くない

国民が安全で栄養価の高い食料を合理的な価格で入手できるようにするという「食料安全保障」の観点から、水田が過度に減ることは望ましくないとされる。万が一、食料危機が起きた場合に、国民を養えるだけのコメを作れないからだ。水田を維持するため、コメの輸出を増やすというのが、農水省の方針である。

とはいえ、現実は甘くない。国内で主に生産される粒が短くて丸い「ジャポニカ米」は、世界のコメの市場において少数派である。

生産量でみると、粒の長細い「インディカ米」が8割を占め、圧倒的に多い。ジャポニカ米は2割に過ぎない。その主たる生産国は、わずかに日中韓と北朝鮮、米国、オーストラリアくらいだ。

貿易量でみても、インディカ米が8割を占め、ジャポニカ米は1割とされる。

ジャポニカ米の主な輸出国は、米中とオーストラリア。日本は、主な輸入国の方に分類されてしまう。

日本の輸入量は毎年77万トンに上る。輸入元は米国、タイ、中国など。用途は、多い順に家畜のエサとなる飼料用、味噌や焼酎、米菓などの原料となる加工用、海外への援助用、中食や外食向けの主食用などである。

対するコメの輸出量は、2022年に2万8928トンで、輸入量の約27分の1に過ぎない。量からすると、日本はジャポニカ米の輸出先とはなり得ても、輸入元とはみなしてもらいにくい。

輸出国の米豪が干魃で苦境

世界的な和食ブームで、海外には日本食レストランが2023年10月時点で約18万7000店あり、6年で63%も増えている(農水省の調査による)。ただ、こうした店での国産米の使用は限られてきた。足を引っ張るのは価格で、価格競争力のある「カリフォルニア米」が世界に販路を広げてきたのとは対照的だった。

ところが、このカリフォルニア米が近年値上がりしている。干魃による水不足で、農家が大量の水を使うコシヒカリのようなコメを避けるようになったからだ。

米国農務省によると、カリフォルニア州での2022年産米(22年8月~23年7月)の作付け予定面積は、34万8000エーカー(約14万ヘクタール)で、前年比15%も減らしていた。これは、1983年産以来、最小だという(2023年産は降水量が増えたことで、例年の平均作付面積の90%程度には回復するとみられている)。

ジャポニカ米の輸出国である米国とオーストラリアは近年、干魃の影響で安定した生産が難しくなっている。コメの生産量をみると、米国は近年、500万トン台から600万トン台で推移している。オーストラリアは数十万トンだが、2019~20年にかけては、干魃で5万トンまで落ち込んだ。

こうしたカリフォルニア米の値上がりとオーストラリア産米の不足で、ジャポニカ米の国際取引のあり方が変わろうとしている。日本にとっては、輸出を拡大する好機である。円安も追い風になる。

中国は市場メカニズムで商機を追求

一方で、この好機をすでに商機に変えているのが、中国だ。その輸出について説明する前に、中国におけるジャポニカ米の状況を押さえておきたい。

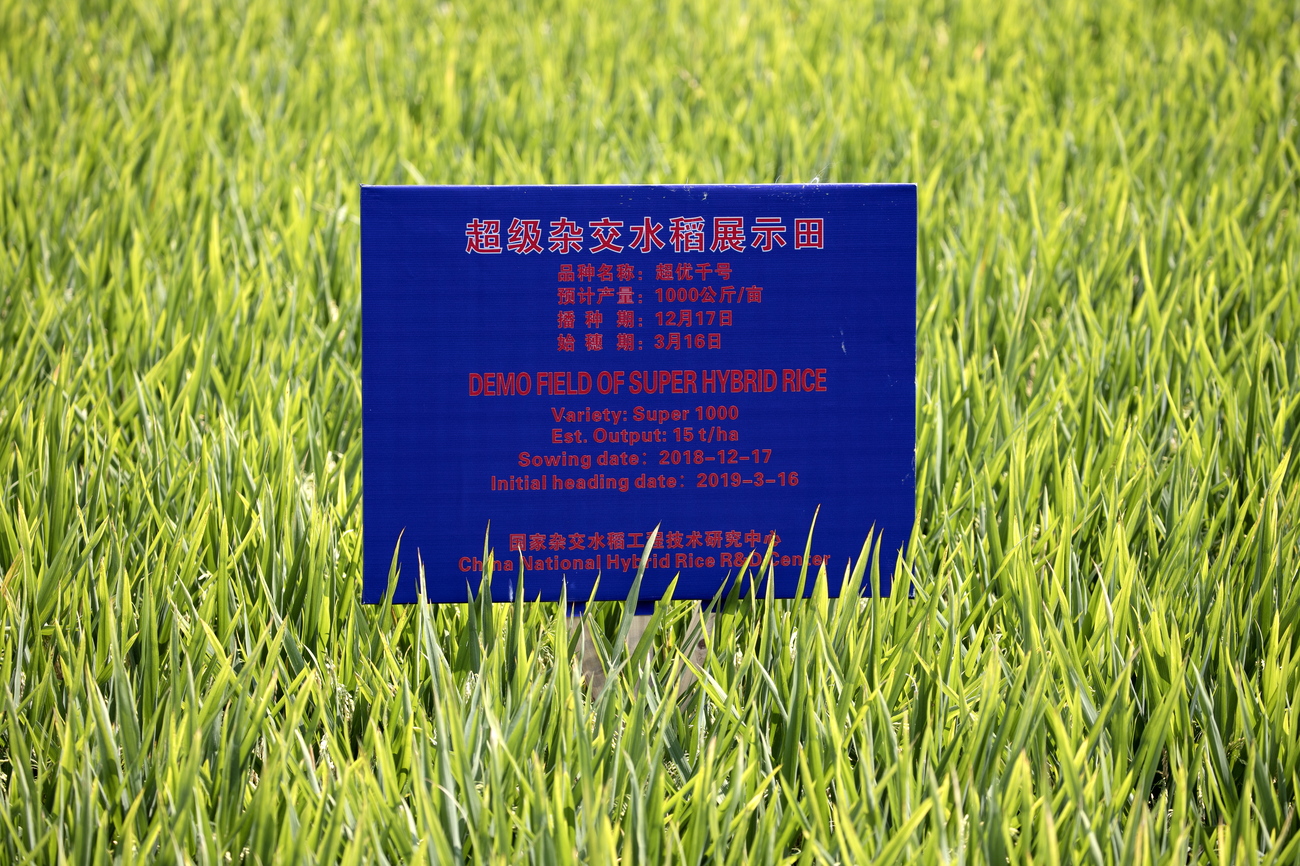

中国ではジャポニカ米の消費が伸びている。経済的に豊かになるほど、安いインディカ米から割高なジャポニカ米へと消費が移っていくからだ。ジャポニカ米の年間の生産量は4700万トンになる。日本の2023年産米の生産量は669万トンなので、その7倍ほどになる。収量が日本で一般的な品種の1.3~1.4倍になる多収米が普及している。……

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。