ロシア・ウクライナ戦争をめぐって、SNS界隈などで現実を単純化した党派的な言説が横行している。戦況の行き詰まりを反映して、人間的な争いの様相も、陰湿化の度合いを強めてきているようだ。だが人間関係の小競り合いは、現実逃避でしかない。アメリカでは「ウクライナ支援を止める」と明言しているドナルド・トランプ前大統領の返り咲きの可能性が高まっている。これはウクライナ支援体制の根本的な転換を意味する。今のままでは、やがてウクライナと支援諸国の間で、責任のなすりつけあいが始まるだろう。日本にとっても、最悪の結末である。

ウクライナ周辺をめぐる構造的な世界政治のせめぎあいの複雑さを、「とにかく悪いのはプーチン」と唱えるだけで過小評価することは、正しくない。国際秩序の否定になるので戦争を止める話は一切してはいけない、という主張も、同様である。仮に領土の譲渡は絶対に認めなくても、なお停戦を交渉しなければならない現実は発生しうる。トランプ大統領が再現すれば、停戦合意は一つの現実的な議題となってくる。その際に、「トランプも悪い、アメリカ人も悪い……」とつぶやくだけで、ただ狼狽し続けていくわけにはいかない。日本にいる我々にとっても、思考の実験は、進めておかなければならない。

シー・パワー対ランド・パワー:「平和サミット」が突き付けた現実

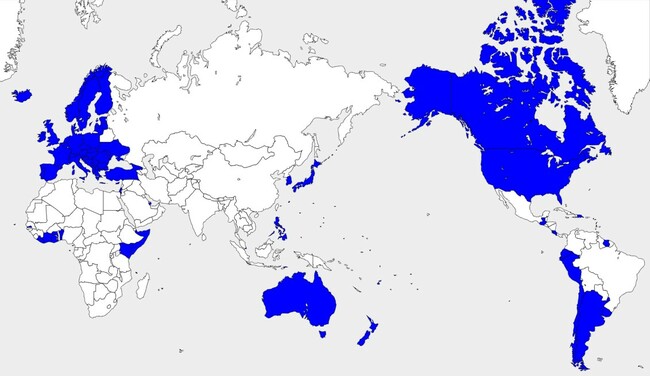

6月の半ば、スイスで「平和サミット」が開催された。実態として、ウクライナ支援国が主導した会議となった。主催者のスイス政府によれば、92カ国が参加したという。ただし、会議を締めくくる「共同宣言」に賛同したのは、会議終了時点で、主催国スイスを含めて77カ国にとどまった(スイス政府公式ウェブサイトにおける賛同国の数)。なおスイスは、四つの欧州地域機構のみならず、コンスタンティノープル総主教庁までも賛同国リストに含めている。暗黙のロシア排除の意思であると同時に、参加国・機関の総数を多く見せることにこだわっていた証左だろう。

賛同国のほとんどは欧米諸国で、東アジア・オセアニアのアメリカの同盟諸国を加えて、大多数を占める。逆に、ユーラシア大陸からアフリカにかけて、非参加国の広大な領域が存在していることになる。前者は、アメリカを中心とする島嶼国・沿岸国のネットワークの領域である。後者は、それに敵対する大陸諸国の領域である。ハルフォード・マッキンダーの地政学理論の観点から言えば、典型的な「シー・パワー」と「ランド・パワー」のせめぎあいの構図となっている。

このような構図が固まってきてしまっている以上、あまり大きな情勢変化は期待できない。「シー・パワー」側は、アフリカ大陸の東と西でわずかに食い込んだネットワーク網を維持するのがやっとだろう。「平和サミット」を何度開催しても、賛同国が劇的に拡大していくような流れは、想像できない。

そもそもウクライナそれ自体が、黒海とバルト海にはさまれた「ヨーロッパ半島」の付け根に位置する国であることが一目瞭然だ。ロシア・ウクライナ戦争が、地政学理論にもとづく世界政治のせめぎあいの主戦場であるという構図が、かつてなく明確になっている。

ロシアとウクライナの立場の錯綜

ウラジーミル・プーチン大統領は、「平和サミット」の直前にあたる6月14日に、「ドネツク、ルガンスク、ザポリージャ、ヘルソン地域からのウクライナ軍の完全撤退」を求める声明を出し、これを「遅滞なく停戦のための交渉を開始する」条件とした。プーチン大統領は、加えて、ウクライナが「NATO(北大西洋条約機構)加盟計画を放棄する」ことを要請した。

もとよりこれらの条件を、ウクライナ側が受諾するとは考えていないだろう。しかし「平和サミット」の前に、「ロシアの停戦交渉案」と呼ぶものを提示して、戦争終結の意思を持つことは示したかったようである。停戦交渉を語らない「平和サミット」の性格を浮き彫りにしたかったということでもあるだろう。つまり、すでに戦争を終結させる準備に入ったロシアと、これからまだずっと戦争を続けたいウクライナ、という対比を作り出すことが意図されていた。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。