アメリカを席巻する「進歩を掲げる右派」から何を学ぶか

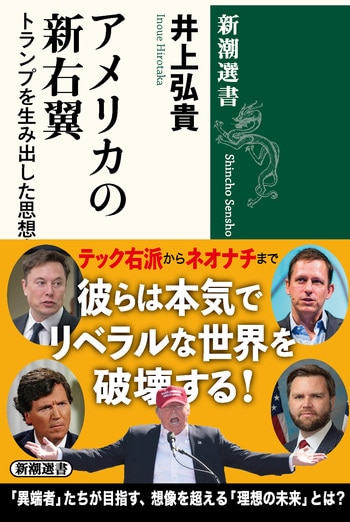

井上弘貴『アメリカの新右翼:トランプを生み出した思想家たち』(新潮選書)

トランプ政権下で、従来のリベラル・デモクラシーの常識をひっくり返すような出来事が次々と起きている。その思想的背景を丁寧に解説した話題書『アメリカの新右翼:トランプを生み出した思想家たち』(井上弘貴著、新潮選書)が刊行された。はたして新右翼(ニューライト)たちはアメリカをどのように改造しようとしているのか。私たち日本人はそこから何を学ぶべきなのか。新進気鋭の政治思想史家、上村剛・関西学院大学准教授が同書を読み解く。

***

先日、『敵』という映画をみた。筒井康隆の原作(新潮文庫、2000年)であり、退職したフランス演劇史の元大学教授が、ある日「敵がやって来る」というメールを受け取り、そこから敵の襲来という妄想に取りつかれていく、という物語だ。老いと死の恐怖がまざり、どこからが現実でどこからが妄想なのか、徐々にわからなくなる。同時代のさまざまな不安意識を見事に映像化した本作は、東京国際映画祭の最高賞を受賞した。

アメリカの現代思想を真剣に受け止める

井上弘貴『アメリカの新右翼』を読み終えたとき、ふと思い出したのが、この映画のことだった。『敵』同様に、現代のアメリカ思想も混沌としている。覇権国家の「老い」という不安もあり、なお強迫的に希望を求めるという、人間に共通の情念もわかる。しかし、陰謀論と妄想に駆られていくさまをどう受け止めればいいのか、正直わからない。戸惑いも生じる。考えるのが面倒になり、頭を使って真剣に考えるべきことがらなのか自体、判断がつかなくなる。

理解困難な現状に直面して、私たちの多くは「これからアメリカで、そして世界で、何が起きるのだろう」(3頁)と不安がる。もしそんな不安をお持ちの方がいるのなら、まずは本書を読んで受け止めてみてください、というのが井上のメッセージだ。若干こわいタイトルとは裏腹に、井上の筆致は柔らかく、なにより誠実である。重要なのは、たとえすべてに賛同しないにせよ、多くの人々がこのような思想潮流に共感や支持を示している、という事実である。そしてそれは、単にアメリカだけの状況ではなく、グローバルに伝播している。単なる対岸の火事ではない。

三つの新右翼

まずは受け止めてみようとはいうものの、同時代にめまぐるしく進展する思想のうねりを理解するのは、決して簡単ではない。だが井上は、20世紀アメリカ保守思想史の専門家として、これまでの保守の思想史を三つのニューライト(新右翼)に整然と分類する(75頁)。第一が、1950年代の第一のニューライトである。これは戦前のニューディール・リベラリズムに対する対抗から形成された思想潮流である。第二が、1960〜1970年代にかけてニューレフト的な志向をもっていたリベラリズムに対する、草の根の社会保守である。第三が、2010年代以降登場してきた、親トランプの文化保守である。

いくつもニューなんとかが出てくるとややこしいが、自分の思想を新しい、という形容詞をつけて喧伝するのは、思想史の常である。例えばリベラリズムにも、ニューリベラリズムやネオリベラリズムがあるなど、その手の「新しさ」は、枚挙にいとまがない。そこで重要なのは、新しいという謳い文句が、いったいどのような意図でなされているかを考えることである。言い換えればこれは、新しい思想が、いったいどうして主張されているのかということである。当然ながら、新しい主張は、新たな政治的、社会的困難を突破するために訴えられるからである。

最初からアメリカの自由主義には問題があった

例えば第2章で取り上げられる、ポストリベラル右派の旗手、パトリック・デニーンの場合。『リベラリズムはなぜ失敗したのか』(角敦子訳、原書房、2019年)でも知られるデニーンがもっとも不満を持つのは、アメリカがこれまで称揚してきた、自由の価値それ自体だという。従来の右派は、建国期の自由を肯定しつつ、近年のリベラルについて批判するというスタンスをとってきたが、デニーンにとってはもはやそうではない。アメリカは建国期から、勤勉で理性的な個人を肯定したため、エリート主義を生み出し、それは強固な階級社会を生み出した。にもかかわらずその格差を否定したところに、アメリカの問題がある。だから、デニーンにとって批判対象はパワーエリートであり、それを生み出す大企業や市場である。それに対して、宗教的な価値(デニーンはカトリックである)を擁護するか、企業や市場に代わる人々の守り手として、強権をふるう政治家が期待される。その代表例は、ハンガリーのオルバン・ヴィクトル首相だ。

新しい世代で過激な言説を発するソーラブ・アーマリの場合にも、古典的な自由主義の軽視はみられる。旧来の保守本流であるデヴィッド・フレンチが、敵/味方にわけようとするドナルド・トランプを批判し、他者へのリスペクトを重視するのに対して、アーマリはリベラルな秩序を悪魔的にとらえ、戦闘的な姿勢をみせる。このように、リベラルな社会への反発がどのくらい強いかに応じても、主張の内容は異なってくる。

テクノロジーと君主制

第4章に登場するテック右派の代表格、ピーター・ティールの場合。テクノロジーを否定的に扱い、人類の進歩を停滞させるようなグローバル社会こそ、ティールの打破すべき存在である。「反反反反古典的自由主義」(118頁、反という字を私が勢い余って打ちすぎたわけではない)というような逆張りの思想を展開するティールにとって、民主主義も市場競争もよろしくなく、君主制と独占が擁護される。主著『ゼロ・トゥ・ワン』(with ブレイク・マスターズ、関美和訳、NHK出版、2014年)では、スタートアップが、0を1にする組織として重視されるが、そこでも一人の創設者の支配が擁護されている。断続的にとはいえ、ティールがトランプを支持するのも同じ理由だろう。

このようなティールの思想の根っこにあるのは、テクノロジーを信頼することで、人類の限りない未来、進歩を思い描く点である。これは第6章で紹介される、「テクノ=オプティミスト宣言」を2023年に掲げたマーク・アンドリーセンにも共通する。

人種、文化、歴史の「置き換え」と剥奪に抗する

しかし、未来志向的で、進歩を掲げる右派というのは、なんとなく不思議である。第5章に登場する、フランスの極右思想家、ルノー・カミュの場合は、それと正反対の思想を掲げることで、アメリカ人に影響を及ぼしている。自分たち白人の築き上げてきた歴史や文化が移民によって剥奪され、ヨーロッパの教養は大衆文化に置き換えられている、と訴えるのである。これは差別的な傾向や、非白人がヨーロッパを植民地化しようとしていると考えるなど、陰謀論的傾向すら有する。そして実際に人種差別的なテロも起きており、その影響は無視できない。

保守的な思考を大事にする人であれば、多くの場合、歴史や伝統を大事にすることだろう。アメリカの歴史もまた、「歴史戦」のただなかである。白人男性中心のアメリカ史を、黒人奴隷の支配を強調することで乗り越えようとする、1619プロジェクト(アメリカにはじめて黒人奴隷が連行された1619年をアメリカ建国の年とする)はその例である。これに反発するトランプ政権は、1776委員会を立ち上げ、再度独立宣言を中核とする輝かしいアメリカ建国の歴史を訴えている。来年は独立宣言から250年の記念すべき年だが、独立宣言をどう評価すべきかをめぐっては、いまなお論争の渦中にある。

エリートへの反発は左右を超える?

このような新右翼の諸潮流は、右翼、というまとまりをもはや超えているように思われる。「「進歩に抵抗する右派」というスタイルは過去のものになり、進歩と右派は手を携えようとしている」(180頁)と述べるなど、本書の特徴は、既存の右翼に代わる第三の新右翼が持つ多面性を、十全に描き出す点に求められるだろう。

これは、別の角度からも理解可能だ。現代アメリカの思想を検討する優れた類書として、石田健『カウンターエリート』(文春新書、2025年)がある。『アメリカの新右翼』第4章の主人公であるピーター・ティールを軸にアメリカ思想に切り込む石田によれば、既存のエリート支配を批判し、現状破壊を目指す人々をカウンターエリートという。その批判の根底にあるのは、多くの問題が山積しているにもかかわらず、エリートは本当に重要な問題に向き合えていないのではないか、という違和感である。その結果、既存のエリートが支配する「リベラルな秩序」と、それを支える官僚機構、大学、マスメディアが攻撃され、自分の味方をしてくれそうな強権的リーダーが改革者として期待される。閉塞的な現状のなかで未来になお希望を見出さんとする思考は、決して無視できないものになりつつある。

それでもアメリカの思想から学ぶために

今日求められているのは、「敵」ではなく、「非-敵」である。味方ではない。これだけ右左、あるいはエリートとカウンターエリートのあいだで異論が入り乱れている思想状況においては、実は綺麗な「敵-味方」の図式は瓦解しており、かえってそこに相互理解や対話の回路がひらけているのではないか。人間はひとりひとり皆違った存在なのだから、違った考えを持つことはいくらでもありうるし、その違いがいったいなにゆえに生じているのかを、じっくり検討することがむしろ可能になっているのではないか。――そう思うこと自体、あるいはエリート的な仕草にすぎないかもしれない。それでもアメリカの保守やリベラルの百家争鳴を丁寧に読み解く『アメリカの新右翼』は、そんなことを私たちに考えさせてくれる。

- ◎上村剛(かみむら・つよし)

1988年生まれ。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。日本学術振興会特別研究員PD(法政大学)を経て、現在、関西学院大学法学部准教授。専門は西洋政治思想史。主な著書に『権力分立論の誕生』(岩波書店、2021年、サントリー学芸賞受賞)、『アメリカ革命』(中公新書、2024年)ほか。

- ◎井上弘貴(いのうえ・ひろたか)

1973年、東京都生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。博士(政治学)。早稲田大学政治経済学術院助教、テネシー大学歴史学部訪問研究員などを経て、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は政治理論、公共政策論、アメリカ政治思想史。著書に『ジョン・デューイとアメリカの責任』(木鐸社)、『アメリカ保守主義の思想史』(青土社)、訳書に『市民的不服従』(共訳、人文書院)など。