中国共産党は、香港における「一国二制度」の約束を反故にして、雨傘運動(2014年)と民主化デモ(2019年-2020年)を徹底的に弾圧した。なぜわざわざ香港経済を委縮させ、台湾の平和統一の道を閉ざすような強硬策を取ったのか。

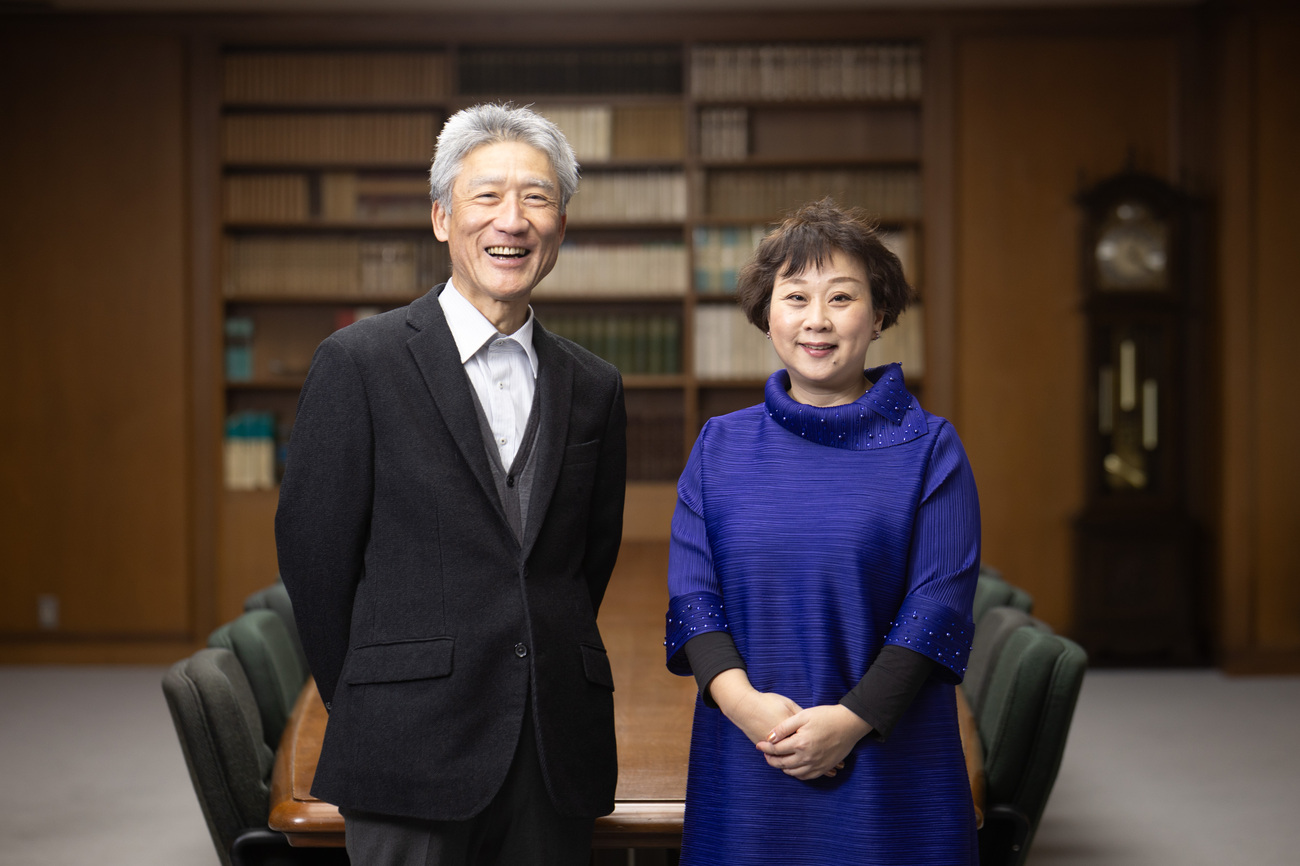

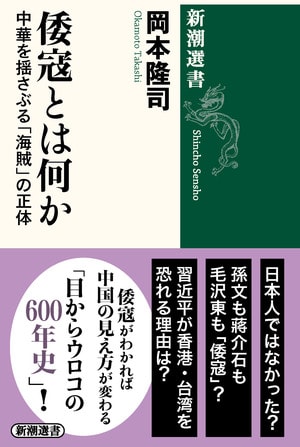

「習近平が香港や台湾に過剰反応する歴史的な背景には、“倭寇”への恐怖がある」――新刊『倭寇とは何か:中華を揺さぶる「海賊」の正体』(新潮選書)でそう指摘するのは、中国史家の岡本隆司・早稲田大学教授。日本史家の岡美穂子・東京大学准教授との対談で自説を語った。

***

孫文も蔣介石も毛沢東も「倭寇」のなれの果て?

岡本 倭寇と言えば、日本史学において分厚い研究の蓄積がある分野です。そこで、ぜひ日本史の研究者の方とお話ししたいと思い、同時代の日本を世界史的スケールでご研究なさって、『大航海時代の日本人奴隷〔増補新版〕』(ルシオ・デ・ソウザ氏との共著)の著書がある岡美穂子さんにお声をかけさせていただきました。拙著を読んで、どう思われましたか?

岡 岡本さんが『倭寇とは何か』という本を書いたと聞いて、てっきり日本史学でいう前期倭寇・後期倭寇について、中国側の資料を用いて調べた本だろうと思っていました。ところが実際に読み始めたら、タイトルから想像していたのとはまったく違う内容で驚きました。

岡本 すみません(笑)。

岡 第1章では、田中健夫、村井章介、荒野泰典といった日本史学の大御所の方々の所論を参照しながら、前期倭寇と後期倭寇の異同について中国史家の視点から論じてあって、そこは「なるほど」と思って読みました。

ところが第2章以降は、日本史学ではもはや倭寇が収束したとされる17世紀以降の中国の話になり、さらに清朝や革命の話を経て、最後は現代の香港・台湾の話になる。これがすべて「倭寇」の延長線上にある問題として論じられています。岡本さんから見れば、孫文も蔣介石も毛沢東も「倭寇」のなれの果てだという――想像のはるか斜め上を行くようなスケールの話で、驚いたというのが正直なところです。

もちろん、だからダメだという話ではなく、むしろ大変面白く読みました。

「華夷同体」という構造

岡本 ありがとうございます。私などは現代の中国と隣り合って暮らしながら、中国の近代史を研究していますから、そうした中ではいわゆる近代だけではダメで、せめて明代にまでさかのぼって見ていかないと、いろいろ説明がつかないことが多いと思うようになりました。そこで明代をつぶさに検討していきますと、やはり倭寇をどう理解すべきかという問題にぶち当たります。

それで東洋史家の立場から、自分なりに倭寇が発生したメカニズムについて考えていたら、「華夷同体」というキー概念が浮かび上がってきて、これを補助線に使えば、明代から現代にいたる中国の長期的な構造と展開をロジカルに読み解くことができ、この間に起きたさまざまな歴史的事象も適切に説明できることに気づいたんですね。

岡 「華夷同体」とは、ごく簡単に言えば、中国人(華)が外国勢力(夷)と貿易などを通じて結託する(同体)ということですね。

岡本 そうです。明朝は商業には後ろ向きで、外国との民間貿易も禁止する「海禁」政策を取り、対外的には政府間の通交しか認めませんでした。日本が「勘合貿易」で加わった、いわゆる「朝貢一元」体制もそれを具現化したものだったわけですが、経済が萎縮していた時代なら、それでもまだよかった。しかし15世紀も半ばを過ぎますと、中国内の経済も成長をとげまして、内外の物産の需要が急速に高まってきます。やがて大航海時代でグローバル経済が急成長する中で、それまでの貿易禁止政策は次第に時代遅れのものとなっていきます。

16世紀に入ると、沿海の商人たちを中心に、政府の法令・当局の統制に逆らってでも外国との貿易で食っていこう、儲けていこうと考える大陸の人々がどんどん増えていきます。実際そうしないと、全体の経済もまわっていきませんでした。

そして貿易を通じて倭人(日本人)と結託したり、あるいは南蛮人(ポルトガル人・スペイン人)と結託したり……当事者からすれば貿易ビジネスをしているだけのつもりでも、政府・当局からすれば、それは「華夷同体」となって法令・統制に逆らう危険な「海賊」、すなわち「倭寇」となります。

岡 そのような岡本さんの視点からすると、福建省の貿易商人と平戸藩士の娘との間に生まれ、台湾を拠点に清朝に対抗した鄭成功、香港内外で生まれ育ち、日本・海外を拠点にして革命を準備した広東人の孫文はもちろん、20世紀にアメリカと結んで財閥と結託した蔣介石、ソ連と結んで共産主義を励行した毛沢東も、みんな「倭寇」と同様の存在と見なせるということですね。

岡本 はい。状況で言えば、外国勢力と手を結んで既存体制・中央政府に逆らうわけですから、まさに「華夷同体」構造から生まれた「倭寇」と言えるでしょう。

一方で「倭寇」は字面の上では、あくまで「日本の侵略」なので、中国では豊臣秀吉の朝鮮出兵や日清戦争についても倭寇という表現を使ったりすることがありますが、これらは中国人が外国勢力と手を結ぶ「華夷同体」構造とは関係がないので、史実の倭寇と結びつけるのは不適当だと思います。

「遊牧民」と「倭寇」の違い

岡 ちょっと質問ですが、本の中では「華夷同体」構造は明代以降に生じたものだと説明されています。しかし、中国人が外国勢力と結びついて王朝に反旗を翻すということなら、むしろ古代から北方の遊牧民との間でしょっちゅう起きていた事象ではないですか?

岡本 たしかに北方や西方の遊牧民と黄河流域・中原に住む漢族が結びついて騒擾を起こすのは、中国の歴史では日常茶飯事でした。何しろ地続きですから、それこそ史料の記録の始まる以前からありましたし、古くは匈奴や鮮卑の南下、新しくはモンゴル人の元とか、満洲人の清とか、ときに中国を支配する王朝まで成立してしまう。

逆に言えば、漢族と遊牧民の関係はそれぐらい古くて、また親和性も高いわけで、中国王朝の典型とされている唐とか宋なども、遊牧系ともいわれるくらいです。その点で大航海時代に海の向こうからやって来た異質な倭人や南蛮人と大陸の民間人が結びついて……という話とは少し位相が異なります。

それがまた、世界史的な時代・段階のちがいとも言えます。現代から見れば遊牧民の問題は「過去」の話ですが、海外・欧米にひろがる倭寇の問題は、今の香港や台湾にもつながる「現在進行形」の話なので、やはり分けて考えた方が良いと思います。

岡 岡本先生が考える倭寇は、16世紀以降のグローバリゼーションとは切っても切り離せない事象というわけですね。

岡本 14世紀後半から15世紀にかけての前期倭寇は、単に明・朝鮮・日本の治安の悪化によって生じた事象だと考えて差支えないと思いますが、一方で16世紀の後期倭寇は、グローバリゼーションに伴う経済活動の活性化によって生じた事象です。

岡 そこは日本史学の荒野泰典氏が1980年頃に提唱した「倭寇的状況」と同じ考え方ですね。シナ海域における華人の密貿易ネットワークに、日本人やヨーロッパ人が加わって、活発な経済活動を繰り広げ、新しい東アジアの国際関係が構築された――この「倭寇的状況」という概念は現在では日本史のスタンダードとなっています。

かつては日本史と言えば文字通り一国史の世界で、対外関係史なんて傍流中の傍流だったのですが、荒野氏らの研究によって対外関係史の重要性が認められ、私のような南蛮貿易を専門とする日本史研究者も存在できるようになったわけです。

岡本さんから見て、荒野氏の「倭寇的状況」は、あの時代のシナ海域を表わすには、いい概念だなって思いますか?

岡本 はい。ただ本にも書いたように、日本史学ではいわゆる「鎖国」体制によって「倭寇的状況」が収束に向かったと考えます。そこで「倭寇的状況」と自ら分離していくのが、日本近世史の展開なんですよね。

ところが、日本人が列島に引きこもったからと言って、シナ海域におけるグローバルな経済活動が消えてなくなるわけはない。中国を含む世界では、日本の事情にはお構いなしにグローバリゼーションがどんどん進展していきますから、「倭寇」の実体も「状況」も、実質的な活動も続いていたと考えるのが自然でしょう。

そして、近代を経た現在の世界もグローバリゼーションが進行中でありますし、中国も政体は何度もリニューアルし経済成長も果たしながら、社会の構造には存外大きな変革が生じていないことを考えれば、「倭寇」はところを変えて存続、発展、転変をくりかえしたあげくに、今も生きているはず――それがこの本の趣旨となります。

「朱紈」と「習近平」は似た者同士

岡 話を少し戻すと、本の中では「後期倭寇」の典型例として王直が出てきますね。倭寇の大頭目として日本史でもお馴染みの人物で、長崎県の平戸市には王直像も建てられています。しかし、岡本さんに言わせれば、王直もあの時代に多く活躍していた徽州商人の一人に過ぎないということになるんですね。

岡本 はい。グローバリゼーションが始まったあの時代はビジネスチャンスがそこら中にあって、明代中国の著名な財閥・徽州商人に限らず、密貿易に従事する商人がたくさん出てきました。徽州商人の王直もその一人で、日本との密貿易で大成功を収めました。ですから、王直も本来的に商人であって、「海賊」とみなされたのは、単に当局との折り合いが良くなかったからだというのが実際のところです。

岡 たまたま朱紈(しゅがん)という密貿易の取り締まりにやたらと熱心な官憲に目を付けられたがゆえに、王直は「海賊」として扱われ、倭寇の頭目として記録に残されたというわけですね。

岡本 中国は国土も広いし、人口も多いので、現場で実地に統治に当たる官憲の方も、最初から民間の活動を完全に統制することを諦めている部分がある。だから「華夷同体」勢力が脱法行為を働いても、彼らが表向き当局に頭さえ下げていれば、見て見ぬふりをするのが普通です。これを制度化すると、現代の「一国二制度」みたいになるわけですね。

ところが、どういうわけか何十年かに一人ぐらいの周期で、朱紈のように「華夷同体」の違法状態を敵視し、厳しく取り締まろうとする輩が出てきます。とってもマジメなんですね。19世紀にアヘンの取り締まりを強化して、結果的にアヘン戦争を引き起こした林則徐、そして現代で言えば香港の民主化運動を弾圧した習近平もそのタイプかもしれません。

習近平が「香港」を恐れる理由

岡 なるほど、習近平がやたらと香港に対して強圧的な姿勢を取ったのは、明代の朱紈とも重ねられるわけですね。彼らの動機は、やっぱり何か功績を上げて後世に自分の名前を残したいということなんでしょうか?

岡本 うーん、習近平は「中国の夢」とか何とか言ってますけど、中国人は建前と本音がまるで違うので、ほんとうの動機はよく分からないというのが正直なところです。中国では稀にしかお目にかかれないマジメな為政者だから、自分の名を残したいというより、ひたすら体制のドグマに従って行動しているだけなのかもしれません。

ひとつ言えるのは、中国を率いる習近平の立場からすると、やはり香港は油断がならない場所なんだろうということです。本来ならば中国政府・中国共産党に服従すべき香港の人々が、外国勢力と手を結んで、つまりは「華夷同体」を形成し、大陸・本土と異なる体制を切望して政権批判を繰り広げる。そこから本格的に政権に反旗を翻す「倭寇」が出てくるかもしれない。それが怖いから、徹底的に香港の「華夷同体」を叩き潰そうとしているのではないでしょうか。

岡 それには思い当たる節があります。私は16世紀末から17世紀初頭にマカオにいた日本人のことを調べたことがあるのですが、広東から派遣されていた役人の資料を読むと、日本人がマカオに住むことをすごく嫌がっているんですね。

マカオの日本人たちは割と平和裏にビジネスをしているだけなんですが、やはり当局からすると、彼らがいつ地元民たちと結びついて「倭寇」となって襲い掛かってくるか分からない。それが怖いから、実際に何度も禁令を出して、何とか日本人を追い出そうとするんです。

岡本 マカオはもともと倭寇のアジトみたいな位置づけで発展してきた場所ですから、広東の役人が日本人を怖がる気持ちも、上のように考えてくるとすんなり分かります。

それで言えば、香港も歴史的にイギリスと深く結びついた「華夷同体」の本拠地ですから、習近平が香港の民主化運動を過剰に恐れるのも分からなくもない。そのような意味で、やっぱり「倭寇」は今も生きているんです。

※この対談は、『倭寇とは何か:中華を揺さぶる「海賊」の正体』(岡本隆司著、新潮選書)刊行を機に行われたものです。

- ◎岡本隆司(おかもと・たかし)

京都府立大学文学部教授。1965年、京都市生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。博士(文学)。専門は近代アジア史。2000年に『近代中国と海関』(名古屋大学出版会)で大平正芳記念賞、2005年に『属国と自主のあいだ 近代清韓関係と東アジアの命運』(名古屋大学出版会)でサントリー学芸賞(政治・経済部門)、2017年に『中国の誕生 東アジアの近代外交と国家形成』で樫山純三賞・アジア太平洋賞特別賞をそれぞれ受賞。著書に『李鴻章 東アジアの近代』(岩波新書)、『近代中国史』(ちくま新書)、『中国の論理 歴史から解き明かす』(中公新書)、『叢書東アジアの近現代史 第1巻 清朝の興亡と中華のゆくえ 朝鮮出兵から日露戦争へ』(講談社)、『悪党たちの中華帝国』(新潮選書)など多数。

- ◎岡美穂子(おか・みほこ)

1974年、神戸市生まれ。京都大学大学院博士課程修了。博士(人間環境学)。現在、東京大学史料編纂所准教授。専攻、中近世移行期対外関係史、キリシタン史。 著書:『商人と宣教師――南蛮貿易の世界』(単著、東京大学出版会、2010年)、『大航海時代の日本人奴隷-増補新版』(ルシオ・デ・ソウザとの共著、中公選書、2021年)、『A Maritime History of East Asia』(羽田正との共編、京都大学学術出版会、2019年)、『海からみた歴史――シリーズ東アジア海域に漕ぎ出す 第1巻』(羽田正総編集、2012年、東京大学出版会)など。