※2024年11月11日開催の講演内容をもとに、編集・再構成を加えてあります

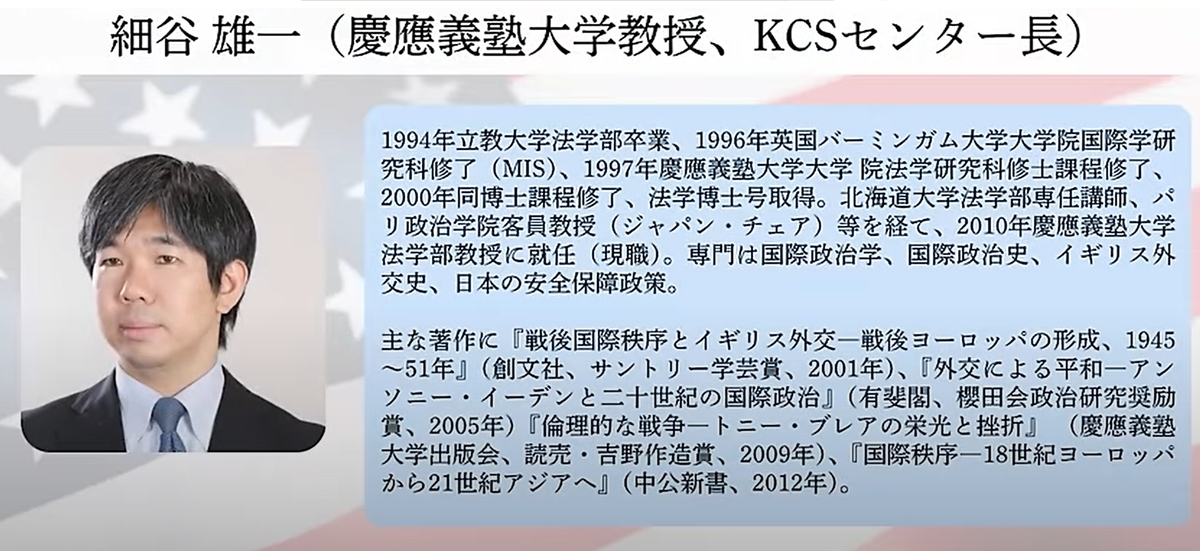

細谷雄一 それでは時間となりましたので特別公開シンポジウムを始めたいと思います。私は慶應戦略構想センターのセンター長をしております細谷雄一と申します。

このイベントは、2023年に設立された慶應義塾の大学内シンクタンクである戦略構想センターと、同じく東京大学先端科学技術研究センターのシンクタンク、池内恵先生が代表を務めていらっしゃるROLES(先端研・創発戦略研究オープンラボ)の共催で開催しております。なお、戦略構想センターは新潮社のウェブマガジン「フォーサイト」に「無極化する世界と日本の生存戦略」という連載コーナーをいただき、定期的にコラムを発信しております。今回の模様も後日、記事として公開される予定ですので、お手続きの際にこちらもご覧いただければと思っております。

さて、アメリカの大統領選挙で次期大統領が決まりました。日本では10月1日に石破茂政権が成立し、その後の解散総選挙を経て、少数与党の第二次石破茂政権として継続する見通しです。ウクライナ戦争が依然として続き、中東でもガザの紛争が混迷の度合いを増しているという国際情勢の大きな動きの中で日米両国の指導者がともに代わるわけですが、アメリカの新大統領誕生は果たして国際情勢にどのような影響を及ぼすのか。このことは当然ながら、日本にとっても大きな意味を持つでしょう。

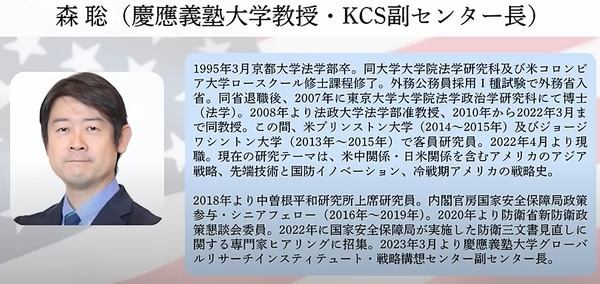

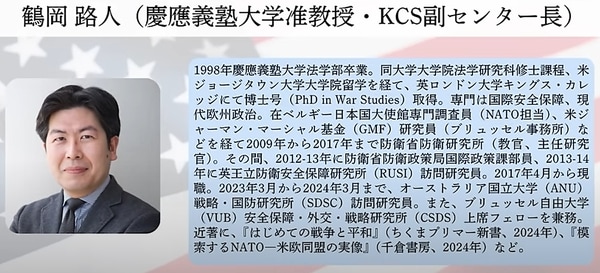

本日は最高のパネリストとして、日本経済新聞社の本社コメンテーター、秋田浩之さんに加えて、戦略構想センター副センター長で法学部教授の森聡先生、同じく戦略構想センター副センター長で総合政策学部准教授の鶴岡路人先生が加わり、議論を進めて参ります。

まずアメリカ外交がご専門の森先生から、新しい大統領のもとでアメリカは何を決定するのか、それは日米同盟にどのような影響を及ぼすのかといったあたりについて、お話しいただければと思います。

第二次トランプ政権の外交政策

森聡 本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。私は第二次トランプ政権の対外政策の方向性という総論的なお話を中心に、三つのポイントに触れたいと思います。

ひとつはトランプ氏の世界観と行動原則です。彼については不確実性が高く予測できないとしばしば言われますけれども、100%無原則かというとそうではありません。その行動原則には例えばどういうものがありうるのかを、まずお話ししたいと思います。

2点目としては、トランプ氏を取り巻く人々。これから閣僚ポストや政治任用のポストに誰が就くのかが取り沙汰されると思いますけれども、これは最終的に蓋を開けてみないとわかりません。今日は誰がどのポストに就くかということではなく、共和党の中にある「ものの考え方」を中心にお話ししたいと思います。

政治任用者には、完全にオリジナルなアイディアの持ち主がバラバラにいるわけではなく、おそらく一定の考えを持った集団がいくつか存在しています。そうしたある種の政策集団の持っている考え方がどういうものなのかについて、三つか四つぐらいのグループの考え方を簡単にご紹介できればと思います。

そして最後に、トランプ政権はヨーロッパと中東とインド太平洋という三つの戦域をどうマネージしていこうとするのかです。これは、この後にお話しになる先生方のコメントのリード的な役割にもなろうかと存じます。

トランプの世界観と行動原則

森 まずトランプさんの世界観・行動原則ですけれども、経済の分野では何といってもこのアメリカ経済の自律性を高めることが、非常に大きな意味を持つのではないかと思います。

特に経済問題でクローズアップされるのは米中関係と言われています。第一次政権では追加関税を使って、最終的には中国と「第一段階合意」と呼ばれるものを結びました。第一次トランプ政権は、「デカップリング(経済分断)」を追求しているのではないかととらえる向きもありましたが、実際には、追加関税を使ってアメリカから輸出するものを中国にたくさん買わせるということで、結果的にそれは貿易を盛んにすることを政治的に強要するアプローチですから、むしろ「カップリング」だったわけですね。

これに対して第二次トランプ政権では、中国からの輸入品に60%という高関税を課すと言っています。これは中国にたくさん買わせる合意を新たに取り付けるための圧力手段かもしれないし、アメリカの製造業の企業を国内に回帰させ、中国経済へのアメリカ経済の依存度を低下させること、すなわち「デカップリング」を目的にしているかもしれない。他国からの輸入についても10%から20%の関税を課すとしていますので、これらはアメリカ経済、特に製造業の自律性の追求が重要な柱ということになっていく可能性があると思います。

安全保障の分野ではどうか。これはいくつかありまして、他国の紛争のためにアメリカ国民の税金を投入しない。それから、いま関与している紛争をなるべく早く終わらせる。出口のない武力紛争には関与しない。外国での紛争への関わり方については、基本的にはいま申し上げたような考え方を持っていると思われます。

また同盟については、自衛努力をしない国やアメリカが甘受可能なコストで防衛できない国はもう防衛しないという発想も、もっと鮮明に出てくるのではないかと思います。要するにアメリカがボロボロにならないと守れないような国は、同盟として価値があるのかという、根本的な問題意識があるのだと思うのです。

従って、たとえば侵略される可能性のある国ならば、第一義的には自分たちの防衛力でその侵略を拒否させ、アメリカが助太刀をする。そうした甘受可能な範囲内の支援で侵略を拒否できるという相手しか、もう守らないということです。よく防衛費をGDP(国内総生産)比3%にせよ、いや5%にせよといったような話がありますけれども、それは彼らからみて助けるに値する国の資格条件を言っているわけです。トランプ陣営内で戦略を論じる人たちの発想の根底には、そういう「同盟がアメリカを疲弊させるものであってはいけない」という考え方があると思われます。

それから「価値」のところに行きますと、やはりアメリカの理念とか価値を他国に押し付けないということです。別の言い方をすると、アメリカの価値とか理念を追求するために過剰なコストやリスクも負わないという姿勢が出てきて、脱価値的な外交をやるようになるんだろうと思います。

こういったような、ある種の行動原則の根底には、アメリカが国際社会で非常に優越的な地位にあったポスト冷戦期は、いわば「リソースは無尽蔵」という前提で理念や原則を追求して力を行使していたわけですけれども、そういうものによってタガが外れて、アメリカは消耗し疲弊してしまったのだ、という意識があります。トランプ氏とその周辺はグローバリズムを否定するような発言をしますけれども、それは要するに同盟であるとか、貿易自由化であるとか、それから理念の推進のようなことが、結局アメリカを疲弊させたという主張なんですね。リベラル国際主義の取り組みというものは本来、アメリカを盛り立てるものじゃなきゃいけないのに、それを支えようとしたがために自分が疲弊してしまった。もうそういうことはやらないのだと言いたいわけです。

共和党内部で交錯する多様な政策志向

森 もう少し個別のテーマと人について申し上げますと、経済については先ほど申し上げた通りで、製造業を重視した産業戦略を引き続き様々な形で促進し、経済的な自律性の向上を目指すアプローチが顕著になるだろうと思います。

他方で安全保障の分野では、エルブリッジ・コルビー氏という共和党系の戦略家で、第一次トランプ政権で国防次官補代理だった方が、ここには三つのグループがあると指摘しています。ひとつは「プライマシスト(優越主義者)」、二つ目は「プライオリタイザー(優先主義者)」、三つ目が「リストレイナー(抑制主義者)」。この三つのグループの考え方はそれぞれ前提が違います。

優越主義者は「アメリカは理念を基調とする国際秩序の警察官役を果たす」という人たちですが、これはアメリカがプライマシー(優越的な地位)にあった頃の考え方ですので、リソースは無尽蔵にある、様々な地域でアメリカは支配的な地位にあることを目指すということになりますけれども、これはいまや非主流化する流れにあります。トランプ政権に入るのは、残る二つの優先主義者と抑制主義者になるとみられます。

優先主義者は、アメリカの力が限られているので、リソース投入先の選択と集中が必要であり、優先順位付けが求められるというような考え方をとります。そのリソースをどこに集中するのかというと、主敵は中国なので、インド太平洋地域に安全保障や外交資源を集中的に投入すべきだという、ある意味では非常にわかりやすい考え方をとっている。

そして抑制主義者の人たちが、いわゆるアメリカファーストないしMAGAの考え方をとる人たちです。トランプさんや副大統領になるヴァンスさんがこれにあたると思いますけれども、この方々は軍備増強を唱えますが、基本はあくまでも自国防衛ということになります。通商に関しては二国間の貿易関係で貿易黒字を出していく。また、抑制主義者にとっては同盟国の防衛は自明ではないと思うんですね。なぜかというと、アメリカの平和と繁栄は、他国・他地域の平和と繁栄とは切り離して存立しうるという考え方が根底にあるからです。とにかく自分が攻撃されないようにしつつ、他の国と商売をして自国が儲ける。よその国が攻撃されようが基本的にはその国が対応すべきだし、もしアメリカがそこにおける利益を保全したいのであれば助太刀に行くけれども、自分が消耗するようなことは避ける。そういう考え方がこの抑制主義者にはあります。身も蓋もない言い方をしてしまうと、アメリカ人が血を流すべき国とか地域というのは存在せず、相応の見返りがなければ他国は助けないという考え方です。

第二次トランプ政権は三つの戦域をどう扱うか

森 最後に、これらのグループの考え方を踏まえて、ロシア・ウクライナ戦争、中東、インド太平洋地域という三つの戦域に対する次のトランプ政権の外交方針について、短く触れて終わります。おそらく大きなプランとしてはロシア・ウクライナ戦争と中東での紛争をできるだけ早く収束もしくは終わらせたい。即時の完全な解決は不可能だと思いますけれども、武力衝突を収束させた上で、できるだけ多くの戦略的関心とリソースをインド太平洋地域、特に中国への対抗に注ぎたいというようなプランを持っているだろうと思います。

ロシア・ウクライナ戦争で仲介役をして首尾よく停戦を実現できるのか、あるいはイランというファクターも関わってくる中東の非常に複雑な構図の中で、果たしてこの地域の紛争の終結などということができるのか。鶴岡先生、池内先生、秋田先生からもお話があると思いますが、こうしたところが第二次トランプ政権の世界戦略のレベルにおける注目点になるのではないかと思います。私からはひとまず以上です。

細谷 森先生ありがとうございました。非常に複雑で、また理解の難しいトランプ氏の世界観、あるいはその周辺の政策集団をわかりやすくご説明いただきました。続いて鶴岡先生からは、ウクライナ戦争がこれからどうなっていくのか。あるいはNATO(北大西洋条約機構)からトランプ大統領が離脱するのかなど、いろいろと不安がヨーロッパで渦巻いています。そのような関心からも、ぜひお話を聞かせていただければと思います。

アメリカ大統領選とヨーロッパ

鶴岡路人 私の方からは、主にNATOとウクライナということですけれども、その前提として、ヨーロッパにとってのアメリカ大統領選とは何なのかということに少し触れたいと思います。といいますのは、これが日本とだいぶ文脈が異なるからです。

トランプ政権は若干例外だったかもしれませんが、日本では基本的に共和党の政権が好まれ、民主党の大統領はあまり信用されないし人気もないというのが大きな流れだったかと思います。ただ、特に21世紀に入ってからのヨーロッパを見ますと、ジョージ・W・ブッシュ政権はとにかく評判が悪かったんです。米欧関係は対立だらけでした。そのあとにオバマさんが出てきて一気にアメリカへの信頼と評価が上がるのですが、トランプ政権になって信頼が下がる。次にまたバイデンさんが出てきたときは、政権がなにもやらないうちからバイデン大統領への支持が上がると、こういう構図だったんですね。

今回の大統領選もこうした流れの中で見る必要があります。日本ですと、どうしてもジョージ・Wブッシュ政権やトランプ政権は日米関係が非常に良かった時代として記憶されている部分がありますが、ヨーロッパではこれが全く逆になる。政治的なスペクトラムで考えても、ヨーロッパの中道右派ぐらいの人たちの考え方は、アメリカの民主党の中道か中道よりちょっと右ぐらいと非常に親和性が高いという構図もあるのだろうと思います。これをまず前提として理解するのが重要だと考えております。

NATOへの影響

鶴岡 その上でNATOについてですが、同盟を負担としか見ない人たちが、やはりアメリカには非常に多い。特にトランプさん周辺には非常に多いわけでして、これがNATOから見たときも最大の懸念要因になります。

ただし、反NATOなのかというと、トランプさんの周辺の人たちは「我々は反NATOではない」という言い方を相当強くするんですね。正面切って「NATOを見捨てる」ですとか、「NATOはもうどうでもいい」というようなことは、まだ言っていない。彼らのロジックが成立しているとすれば、第一次トランプ政権のときも国防支出の大幅な増強・拡大を求めたことでGDP比2%を達成した国がだいぶ増えたことが根拠になります。これはトランプさんの強いリーダーシップのもとで実現したサクセスストーリーとして語られているのですが、国防予算2%を達成した国は「two-percenters」などと呼ばれて、トランプさんを取り囲む諸国を形づくったと。ポーランドなどが、当時の一番いい例だったかと思います。

ウクライナを巡る米欧関係

鶴岡 一方で、トランプさんあるいはその周辺の考え方には、非常にロジカルで一理あると思わせる議論もあります。それは、ヨーロッパはアメリカに依存せずに安全保障を維持できるはずだというものです。今のロシアを見ると、それは難しいんじゃないかと思われる方も多いと思いますが、国防予算や人口・経済の規模、そして軍隊の定員数、このどれをとってもヨーロッパ諸国の方がロシアよりも圧倒的に大きいのです。それなのになぜアメリカなしでロシアに対処できないのかという指摘、これは論理的には正しいでしょう。イギリスとフランスという二つの核兵器保有国もヨーロッパにあるわけですし、それでもアメリカ無しにはヨーロッパを守れないんだと、ヨーロッパ人は本気で言えるのか。日本と中国を比較して、どう考えても日本は独力では太刀打ちできないというのとは、かなり文脈が違うわけです。

ただ、ここでアメリカにとって厄介なのは、ヨーロッパを突き放し見捨てた時に、ロシアが「勝利」してしまえば、アメリカもその悪影響を逃れられないということです。この不都合な現実をどう認識しているか。あるいは、二つの大きな海に囲まれたアメリカは、世界で何が起きようと自分の国を守ることができると本気で考えるのか。この辺りが今後、ウクライナを巡る議論でも注目点になると思います。

戦争が続いた方がいいと思っている人は少ないはずですから、停戦は理解できることだとして、何をどうしたら停戦が本当に成り立つのか。ロシアが受け入れられること、ウクライナが受け入れられること、そしてアメリカあるいはNATOが受け入れられるゾーンは、実はそれぞれが大きく異なっているわけです。アメリカではウクライナを説得して譲歩させればすぐに停戦できるかのような議論が多いですけれども、やはりここで重要になってくるのはロシアをどれだけ譲歩させられるかなんです。それがないと、アメリカにとっても受け入れ不能なものになってしまいます。

アメリカがトランプさんの言う「力による平和(peace through strength)」を標榜するのであれば、その持てる力を使ってロシアに譲歩させることが必要になる。しかし、実際にはどうすればロシアを譲歩させられるのかが見えてこない。だからこそ多くの人は、トランプ政権が語るウクライナの停戦に懐疑的であり続けているのだろうと思います。 [(2)へ続く]