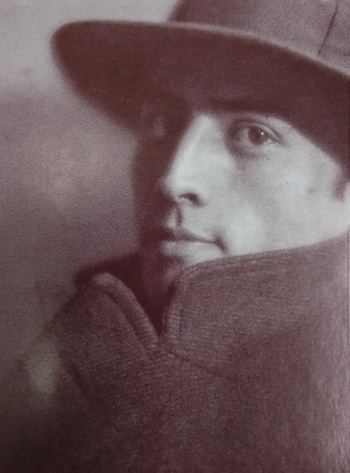

若き日の藤原義江。撮影年は不詳だが、撮影者は、第2次世界大戦時、米日系人収容所で隠し持っていたレンズでカメラを作り、密かに収容所で暮らす日系人を撮影していたことで知られる写真家の宮武東洋(下関市の「藤原義江記念館」提供、以下同)

北新地の花街で琵琶芸者として働く母・菊から「義江は、お父さんのところへ行けば幸せになれる」と言われ下関まで行った。しかし、伝書鳩のように母への手紙を預かり帰されてしまった義江は、1人汽車に乗って眠っていたところに「大阪が燃えている」という声で目が覚めた。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。

フォーサイト会員の方はここからログイン