ドナルド・トランプはどこまで行ってもトランプである。

どこを切ろうとも、金太郎飴のように同じ側面を見せる。

それは、“トランプ第一主義”とも呼べる自己中心的思考で、大統領であった自分は憲法や法律をも超越した特別な存在である、という勘違いだ。

機密文書持ち去りに“トイレットゲート”も

『ニューヨーク・タイムズ』や『ワシントン・ポスト』は今年2月に入ると、トランプが再選をかけた2020年の大統領選挙で敗れた後、大量の機密文書をホワイトハウスから持ち去り、自らが居を構えるフロリダ州の邸宅に運び入れた、と報道した。その中には、北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)とのやり取りや、元大統領のバラク・オバマが、ホワイトハウスを去るときに残していった手紙なども含まれている。さらには、流出すれば国家安全保障に深刻な影響を及ぼす恐れがある最高機密文書も含まれていたと報じている。

大統領在任期間の公文書は、大統領記録法に基づき公的記録として保存する法的な義務がある。しかし、トランプはそれを持ち去ったばかりか、在任中には、自分に不都合な文章をしばしば破ってトイレに流した。そのため、ホワイトハウスのトイレが何度も詰まり、そのたび修理業者が呼ばれている。

機密文書を破ってトイレに流すなどという手段は、場末のヤクザが犯罪の証拠を隠蔽するのに用いそうな手法であるが、それを現職の大統領時代に実行していたというのだ。

順法精神より、自分の都合を優先させるトランプの姿勢がはっきりと表れている。

そのトランプが2016年の大統領選挙のとき、相手を蹴落とす切り札として使ったのが、民主党の候補者だったヒラリー・クリントンのメール問題だった。クリントンが国務長官時代、私的なメールアドレスを公務に使い、さらにそのメールの一部を消去していたことを挙げつらい、

「機密文書という意味も知らないようなヤツは監獄に収監しろ」

と言い募っている。結局、この時の選挙では、この私用メール問題がたたり、ヒラリー・クリントンは大統領職をつかみ損ねた。

『CNN』や『MSNBC』などのケーブルニュースは現在、トランプがクリントンを糾弾している映像を重ね、トランプの法律違反について、連日放送している。アメリカでは、リチャード・ニクソン大統領が引き起こしたウォーターゲート事件に倣い、“トイレットゲート”という言葉もできた。

コロナ対策よりも再選戦略

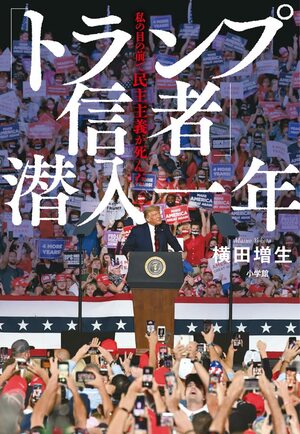

私はアメリカ中西部のミシガン州に移り住み、2020年の大統領選挙を取材して『フォーサイト』に連載した。今回、その連載をまとめ、『「トランプ信者」潜入一年』(小学館)という本を上梓した。

その取材を通して痛感したのは、前大統領であるトランプによる大統領権力の私物化であり、ごまかしであり、茶番であった。

新型コロナウィルスが広まり始めた2020年当初、トランプはそれが空気を介して感染することや、その高い致死率について十分に知っていた。

トランプは、『ワシントン・ポスト』の記者であるボブ・ウッドワードにこう語っている。

「空気を介してうつるんだ。直接感染よりもずっと対処が難しい。物なら触らなければいい。そうだろう? しかし、空気は吸わないわけにはいかないし、それで伝わる。だから、非常にやりづらいんだ。取り扱いにたいへんな注意を要する。しかも、強力なインフルエンザよりもずっと致死的だ。インフルエンザよりも、5倍くらい死亡率が高いかもしれない」

しかし、そうした事実をひた隠しにして、「大丈夫だ」や「すぐ収まる」、「何の心配もない」や「完全にコントロールしている(totally under control)」と語り、アメリカ国民を欺いた。新型コロナが広まり、経済活動が停滞することになれば、自らの再選にとって最も重要となる経済指標が悪化してしまう、と考えたからだ。トランプの失政がたたり、アメリカは「コロナ敗戦」と呼ばれるほど、感染が広がり死者数が増えた。しまいには、大統領選挙直前にトランプ自身が新型コロナに感染するという大失態を演じた。

黒人よりもお得意さんを選んで「ヤツらを撃つんだ」

ミネソタ州ミネアポリスで20年5月、黒人男性のジョージ・フロイドが、白人の警察官によって窒息死させられるという事件が起きた。アメリカに存在する《制度的人種差別》が原因だったが、トランプはそれをこう言って否定する。

「警官は素晴らしい仕事をしている。その中に、たまたま悪いやつがいるだけなんだ。警官が大きなプレッシャーにさらされて、事態をうまく処理できないこともある。そんなとき、首を絞めることだってあるだろう。けれど、制度的な人種差別があるなんてまったく信じられない」

ジョージ・フロイドの死に抗議するデモ隊が全米に広がると、デモ隊を暴徒やテロリストと見なし軍隊を使ってでも排除せよ、とトランプは軍部や警察幹部に求めた。

「ヤツらの頭蓋骨を割ってやれ!」

「ヤツらを撃つんだ」

「撃ち殺すのが無理なら、脚や足を撃て」

と、わめき散らした。

軍部や側近の強硬な反対に合い、トランプの目的は達せられなかったが、なぜ、トランプはデモ隊の鎮圧にこだわったのか。

それは、2016年の大統領選挙では8割前後の警察官がトランプに投票していたからだ。その反面、トランプに投票した黒人は1割にも届かない。本来なら非難すべき警察官はトランプにとって大事なお得意さんであり、ここで擁護すべき黒人やデモ参加者は、トランプへの投票が見込めないために粗略に扱ってきた人たちだった。トランプにとって政権運営とは、自分が選挙で再選され、アメリカ大統領職という巨大な権力を維持するための手段でしかなかった。

潜入して聞こえた「トランプ信者」の心離れ

私は大統領選挙を正攻法で取材するのと並行して、トランプの再選を左右すると言われていた激戦州の1つであるミシガン州で、共和党の選挙ボランティアとなって、戸別訪問をして選挙民の声を拾い集めるために歩き回った。

新型コロナの失政やブラック・ライブズ・マター(BLM)運動への強硬な態度が反感を買い、トランプ離れが進んでいることが分かってきた。

80代の白人男性の医師は20年夏、ボランティアとしての私に向かい、こう言ってトランプを非難した。

「私は共和党員で16年にはトランプに投票したけれど、今回、トランプに投票するかどうかは大いに躊躇する。トランプはまだ、新型コロナのワクチンどころか治療薬も出来上がっていない時期なのに、『心配はない』、『すぐ収まる』なんて口から出まかせを繰り返す。そんなふうに楽観視する根拠はどこにもない。医療の素人であるトランプは、新型コロナの対策を専門家に全面的にゆだねるべきだ。テレビの記者会見に、毎日のようにしゃしゃり出てきて、専門家を無視して好き勝手にしゃべり、しまいには消毒液を体内に注射すれば新型コロナが消えていくなんて言っている」

70代の白人女性は私にこう告げた。

「我が家は祖父母の代からみんな共和党支持者なのよ。親戚も全員ね。けれど、何でも力ずくで解決したがるトランプの姿勢には問題があると思うわ。BLMの運動で、デモをする人たちを、武器を使ってでも抑え込もうとしているじゃない。それ以前に、もっと対話が必要よね。このままだと、トランプに投票する気にはなれないわ」

トランプには絶対投票しないという40代の黒人男性は、私にこう話した。

「僕は今回、バイデンに投票するつもり。トランプが3年以上政権の座にあった今となっては、この気持ちを変えることは誰にもできない。けれど、バイデン以上に僕にとって重要なのは、キリストと僕との関係なんだ。ろくに読んだこともない聖書を、写真撮影のためだけに使うようなトランプにはどうしたって投票できない」

彼の言う写真撮影とは、BLM運動のデモ隊がホワイトハウス近辺まで迫ってきたとき、警察官を使ってそのデモ隊を蹴散らした後、トランプが近くの教会で、聖書を掲げて写真撮影を行ったことを指している。

全部で1000軒を超す有権者宅を訪れて分かったことは、急速に進んでいく有権者のトランプ離れの心境だった。トランプが強がって見せれば見せるほど、有権者の心が離れていくようだった。

民主主義を破壊した議事堂突入扇動

トランプ第一主義の集大成と言えるのが、20年11月の大統領選挙で、民主党の候補者だったジョー・バイデンに敗れながらも、決して敗北宣言をせずに、不正行為によって選挙が盗まれたというウソに基づき、選挙結果を覆そうとしたことだ。死者が投票している、2度3度と投票しているやつらがいる、選挙の集計機が不正に操作された――などさまざまなウソをついて、選挙結果を覆そうとした。

短期間の間に数々の裁判を起こし、トランプがバイデンに競り負けた激戦州の担当者に選挙結果を覆すようにプレッシャーをかけ、さらには激戦州での再集計まで行ったが、選挙結果が変わることはなかった。

それでもあきらめきれないトランプは、連邦議会が大統領選挙の結果を認定する21年1月6日、“トランプ信者”をワシントンDCに呼び集めてこう語った。私も数万人のトランプ信者たちに交じってこのトランプの演説を聞いていた。

「選挙が盗まれた時、俺達は決してあきらめてはいけないし、敗北を宣言することもない。今は、連邦議会が民主主義に対するこの破廉恥な攻撃に立ち向かう時だ。この演説が終わったら、連邦議事堂に行進していこう。そして俺もその行進に加わろう。勇敢な連邦議会の議員たちを応援するためにだ。皆は力強さを見せなければならない。強くないといけないんだ」

そう言って集まったトランプ信者たちを扇動した。

私が連邦議事堂に行くと、審議を邪魔するために議事堂内に突入しようとするトランプ信者と、それを阻止しようとする警察官や州兵が激しくぶつかっていた。窓を割って無理やり内部に侵入しようとするトランプ信者を、警察官や州兵が押し返していた。

暴力的になった群衆を排除するため、警察官が大量の催涙スプレーを撒いた。周りの人と一緒にそれを浴びた私は、目を開けていられないぐらい目が痛み、涙が流れ、咳が何度も出た。

「息ができない!(I can’t breathe!)」と、群衆が声を合わせて叫んだ。

この「息ができない!」という言葉は、ミネアポリスで黒人男性のジョージ・フロイドが白人警察官に殺される直前に口にした命乞いの言葉だった。それを、ほぼ白人ばかりのトランプ信者が真似するように唱和する。なんとも皮肉なことだろう。

割れた窓から転げ落ちるように逃げてきた30代の白人女性は、

「建物の中で女性が撃たれて亡くなったわ。ここにいたら危ないから、みんな逃げるのよ」

と言い置いて、走り去った。

その4年前、トランプ自身が選挙で大統領に選ばれながらも、自分が選挙で負けると、選挙結果を全面的に否定し、自らの信者たちを暴力に駆り立てるトランプの姿は、民主主義から一番遠いところにあった。これは現職大統領が企てたクーデターなのだ。

この騒乱の中に身を置きながら、私はノートにこう走り書きした。

「今日、アメリカの民主主義が死んだ」

信者の接種拒否で進まないコロナ対策

連邦議会襲撃事件がテレビで生放送され、トランプの悪だくみが白日の下にさらされると、トランプは事を納めるため、いったん引き下がり、バイデンが第46代大統領に就任した。

トランプの政治生命もこれで尽き果てたように見えた。実際、連邦議事堂襲撃後、トランプの支持率は最低値を記録した。

しかし、選挙から1年近くたった21年秋になると、共和党支持者の7割近くが、依然として大統領選挙で不正があったと信じている。実数にすると、 4700万人のアメリカ人が不正選挙を信じており、その一方で、バイデンを正当に選ばれた大統領とは認めていない。この数は投票者全体の約3割を占める。

大統領選挙では、7400万人を超す人がトランプに投票したのだから、その3分の2がトランプ支持にとどまったということになる。今後、何が起ころうともトランプに忠誠を尽くす鉄板支持者の実数である。

この鉄板支持者は、バイデン大統領の政権運営の足枷となった。

バイデン政権の喫緊の課題の1つに、新型コロナを迅速に抑え込むことがあった。

日本より2カ月早く始まった新型コロナのワクチン接種において、アメリカは当初、順調に接種率を積み上げていった。しかし、その後、接種率は伸び悩み、21年9月に入ると 後発の日本に追い抜かれた。

新型コロナでは、接種率が高くなればなるほど集団免疫に近づくだろうといわれており、日本の接種率はすでに7割を超え8割に手が届くところまでやってきた。しかし、アメリカの接種率は6割台から伸び悩んでいる。

アメリカでは、一定のトランプ支持者がワクチン接種を拒否していることが、足を引っ張っている。トランプへの投票者のほぼ3分の1がワクチンを接種しないつもりだ。

これはトランプが大統領在任中に、マスクの着用さえ拒否し、新型コロナを軽視する態度をとり続けたことが大きく影響している。

“ワクチン接種=弱虫”

という歪んだ図式が、ワクチン接種のスピードを鈍らせる。さらにトランプ自身が選挙直前に、新型コロナに感染しながら回復したことで、新型コロナは恐るるに足らず、と発信したメッセージが、トランプ信者の中でいまだに息づいており、ワクチンの接種率が上がらない。

デルタ株によって、アメリカ国内の感染率が高止まりする中、しびれを切らしたバイデン政権 は21年冬、年明けから大企業を対象に、ワクチン接種を義務付ける、と発表した。しかし、ルイジアナ州の連邦巡回裁判所はその直後、ワクチン接種の義務化の実施を差し止める暫定命令を出している。

台頭する「トランプ再登板待望論」だが

バイデン政権の支持率は、発足当初57%と高い位置から出発したが、新型コロナ対策、アフガニスタンからの撤退の失敗、大型インフラ法案をめぐって民主党内での対立が表面化するなどして、41%まで下がってきた。不支持率は、37%から55%まで上がってきた。

これに対し、共和党内で支持率を高めてきたのがトランプだった。

共和党内で、トランプが主要な役割を果たしてほしいと考える共和党員は、退任直後は57% だったのが、21年9月には67%にまで上昇している。保守層に限れば、この数字は75%に跳ね上がる。さらに、共和党内でのトランプへの批判を許さないとする党員は、63%に上る。

この結果、2024年の大統領選挙戦において、トランプは共和党候補のフロントランナーの位置を確実にしている。対するバイデンは、その精彩を欠く政治姿勢から、再選をかけた2024年の大統領選挙戦への出馬が危ぶまれており、新たな候補者の1人として、2016年にトランプに負けたヒラリー・クリントンらの名前が取りざたされている。

民主主義を土足で踏みにじったトランプが、2024年に再び大統領として復活すれば、その4年間の統治がどのようなものになるのか、考えただけでも空恐ろしい。再び民主主義が蹂躙されることも十分にあり得る。しかし、その可能性が日に日に大きくなっているというのが、日本が民主主義の手本として仰ぎ見てきたアメリカの現実でもある。