北朝鮮が韓国に侵攻した1950年6月の朝鮮戦争勃発から25日で75年。3年間に及ぶ激戦の末、休戦協定が結ばれたものの軍事的対峙は今もなお続く。

日本は公式には参戦していないが、米軍の要請で朝鮮水域に海上保安庁の掃海艇など延べ54隻の船舶と隊員延べ1200人を派遣し、危険な機雷除去作業に従事。1隻が触雷し1人が死亡、18人が負傷した。戦争放棄を定めた日本国憲法の施行からわずか3年半後の出来事であり、この活動は長らく極秘とされた。公式に明らかになったのは30年近く経ってからだった。

情報があふれる現代において、歴史の記憶から薄れゆく秘史を、過去の関係者取材を基に振り返る。

仁川上陸作戦を成功に導く極秘任務

1950年10月2日朝。東京・霞が関の海上保安庁長官室で電話が鳴り響いた。受話器を取った大久保武雄長官に、米極東海軍司令部参謀副長のアーレイ・バーク少将が告げたのは一言だけだった。「至急、会いたい」。電話はすぐに切れた。不穏な気配を察した大久保は急ぎ同司令部に向かった。参謀副長室をノックすると、出迎えたバークは大久保を作戦室に案内し、壁一面の地図を指しながら朝鮮戦争の状況を説明した。

同年9月15日、国連軍の韓国西海岸・仁川への上陸作戦が敢行された。仁川と、朝鮮半島東海岸から挟撃して、韓国にいる北朝鮮軍の退路を遮断し、壊滅に追い込むことを目的とした。東海岸の揚陸港に設定されたのは、北朝鮮最大の港・元山。だが、北朝鮮軍は元山沖に約3000個の機雷を敷設しており、これが作戦実施の障害となっていた。

掃海が不可欠だが、米海軍には極東で即応できる掃海部隊が存在しなかった。韓国海軍も創設からわずか2年、掃海の経験はゼロだった。このため、バークは海上保安庁に掃海隊の出動を求めたのだった。

敗戦で帝国海軍は解体されたが、掃海任務だけは継続された。1948年、これが海上保安庁掃海隊となった。戦後の日本沿岸に潜む無数の機雷を除去し続けた技術と経験は、米軍の目にも確かなものとして映っていた。

大久保は直ちに首相官邸を訪れ、吉田茂首相にこの要請を伝えた。吉田は「非常にデリケートな時期だ。極秘でやってくれ」。戦争放棄を掲げた憲法第9条との関係、さらに米国が講和条約交渉を始めようとしていた時期だ。政治的な波紋を恐れての発言だった。

国際法上、無国籍の「闇の部隊」

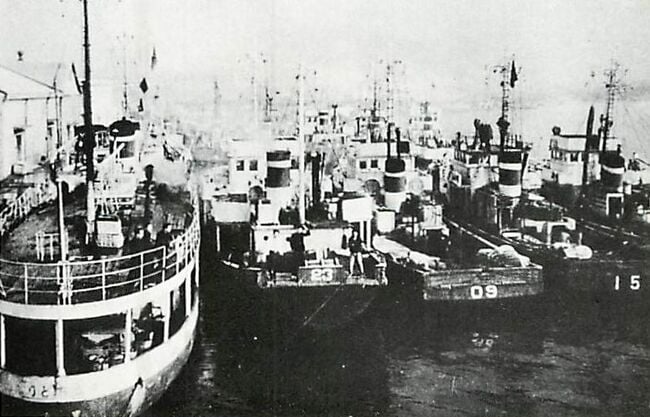

すぐに掃海部隊の編成が始まった。総指揮官には航路啓開本部長の田村久三が任命された。掃海作業は当時、「航路啓開業務」と呼ばれた。国内で機雷掃海に従事していた約80隻の掃海艇の中から、まず20隻が選ばれ、4隊に分けられて山口県下関の掃海基地へ集結することになった。

10月6日午後、下関市唐戸の掃海基地。各地から駆け付けた老朽化した掃海艇が岸壁に横付けされていた。緊急の指揮官会議が指揮艦の役割を果たす掃海母船「ゆうちどり」の士官室で開かれ、総指揮官の田村と各掃海隊の指揮官、艇長が顔をそろえた。

呉磁気啓開隊に所属していた田尻正司によると、「10月2日、バーク少将が日本の掃海隊を朝鮮水域で使いたいと申し入れ、日本政府が受託した」と報告があった。

会議の空気は張りつめていた。第2掃海隊指揮官に任命された能勢省吾の手記によれば「どこで掃海するのか」「北緯38度線を越えるのか」など、各艇長から疑問が噴出した。田村は「詳細は米軍の指示を待つ」としか答えられず、場は混乱した。

MS07号艇長を務めた滋賀広治は当時の心境をこう振り返った。「我々としては、朝鮮に行くのか行かないのか、はっきりせず疑心暗鬼になった。戦況は悪化しており、家族持ちの乗組員も多い。独身者も親を持つ。そんな者たちを命令一つで送り出すのには疑問があった」。それでも最終的に任務を辞退した者はごく少数にとどまった。

掃海部隊は「日本特別掃海隊」と名付けられた。米第7艦隊の第3掃海戦隊(指揮官R・T・スポフォード大佐)に編入され、朝鮮半島周辺の作戦に従事することになった。だが、彼らの船は日の丸を掲げることが許されず、船名や識別マークも塗りつぶされた。国際法上、無国籍の「闇の部隊」。前出の田尻はその異様さをこう語る。「我々は存在しない部隊として扱われたんです」。

翌10月7日、「ゆうちどり」において田村から、能勢率いる第2掃海隊が翌8日早朝に朝鮮半島東海岸へ出動すると発表された。当初、釜山周辺と想定されていた派遣先は、いつの間にか東の海域に変更されていた。

唐戸を出発した第2掃海隊の8隻、総勢207名は指揮艦「ゆうちどり」を先頭に静かに朝鮮海峡へと進んだ。能勢の手記には、出航時の緊張がこう記されている。

「開戦前夜のような雰囲気に包まれ、前途にどんなことが待ち受けているかわからないままに、多少の不安を抱きつつも運を天にまかせて、陸上の民家はまだ眠りから目覚めてはいないだろうなあと思いながら、出会わす小船ほか殆どなく、下関海峡西口掃海水道を抜けて朝鮮海峡へと出ていったのであった」

歴史に埋もれた「無名の任務」は、こうして静かに始まった。

派遣5日目に米艦が触雷、戦死13名

能勢隊は対馬東方海上に位置する米軍指定の会合点へ向かった。10月8日午後4時、減速航行する彼らの前に、米艦隊が現れた。米軍から「フォロー・ミー(我に続け)」という命令が発信信号で届いた。

針路はほぼ真北。下関を出航して一昼夜が過ぎた9日夕刻、MS03号の艦橋で乗員の声が響いた。「北緯38度線を突破したぞ。大変なことになるぞ!」。乗組員たちは戦争の只中にあることを実感した。

10日朝、朝鮮半島の陸地が左舷に見えた。掃海隊は、ついに北朝鮮の元山沖に到着したのだ。元山港の前に広がる永興湾口では米軍の駆逐艦が陸地へ砲撃を続けていた。総指揮官の田村は米巡洋艦上で米指揮官と打ち合わせを行い、「機雷堰予想図」を持ち帰った。能勢はそれを見て、敷設された機雷の多さに圧倒された。元山港への上陸水路は、15日を掃海完了の期限とした。

掃海作戦は直ちに始まった。MS03号とMS17号が先頭で掃海索を曳き、続いてMS06号とMS14号が重ねて索を引いた。後方を巡視船と「ゆうちどり」が警戒した。

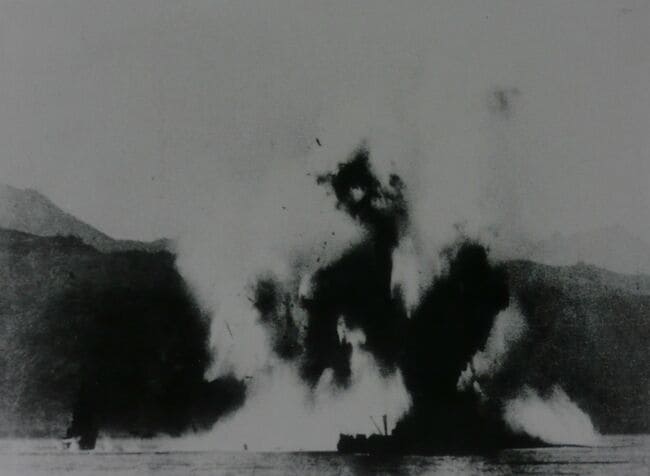

12日早朝、能勢隊は米艇に続いて元山沖を後続掃海。能勢は米艇の多くが鋼鉄製であることに驚いた。「敵の磁気機雷にやられるのでは」。不安は的中した。正午過ぎ、先頭を駆ける「パイレーツ」が爆音とともに沈没、続く「プレッジ」も触雷し海に消えた。「アッという間の出来事であった」(能勢)。米掃海隊は2隻を失い、死者13人、負傷者79人。作戦は失敗に終わった。

それでも掃海隊は諦めなかった。その結果、掃海水路は3000メートルに拡大したが、能勢隊には“運命の時”が近づいていた。

とうとう日本隊にも死者

16日。上陸作戦まで残りわずか4日と迫っていた。その夜、総指揮官の田村は作戦会議で、米軍の方針が変更されたとして、新たな指示を出す。「日本掃海隊は永興湾で掃海を行う」。日本の掃海隊が米軍とは別行動で、単独で新たな危険海域へ掃海に向かう内容だった。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。