『計算する生命』が注目を集める独立研究者・森田真生氏が、長く親交のある「スマートニュース」創設者で『なめらかな社会とその敵』著者の鈴木健氏と京都・法然院で対談。〈300年後の社会〉に希望を見出すため、世界を分断する壁を「なめらかに」解消する方法を模索する。

***

鈴木健さんは少年時代にドイツに住み、ベルリンの壁が崩壊する直前に、壁を自分の目で見、自分の手で触れたという。その4ヶ月前に、東ベルリンから西ベルリンに脱出しようとして、胸を撃たれて亡くなった二十歳の若者がいたという。一方、日本人である鈴木健さんは、チェックポイント・チャーリーという検問所を通り、西ベルリンから東ベルリンに日帰りで入ることができた。

5ヶ月後、ベルリンの壁は崩壊する。東ベルリンの人々は、簡単に西ベルリンに入れるようになった。壁を挟んで東西離れ離れとなり、それまで会えないままでいた家族や親族は、再び会うことができるようになった。

たった一つの壁によって分断された社会。その壁さえなければ、なめらかに行き来することができたはずの二つの世界。このときの印象が、少年の心に深く刻まれたという。

僕たちが生きる世界は、大小様々な壁によって分断されている。そうした壁を、少しでも崩していくことができれば、多くの人が抱える「生きづらさ」を取り除けるはずではないか。社会の息苦しさが、少しでも解消できるのではないか。少年の心に刻まれた衝撃と切実な問いは、やがて大きな思想へと展開していく。

鈴木健さんは現在、スマートニュース社CEOとして活躍している。スマートニュースは現在、アメリカでも主要ニュースアプリとして成長を続けていて、2022年9月に鈴木健さんはパロアルトに移住、米国市場での挑戦にさらに力を入れている。昨年10月、その鈴木健さんの著書『なめらかな社会とその敵』(以下『なめ敵』)の文庫版が刊行された。「300年後の社会」を見据えて書かれた本書だが、刊行から10年の歳月のなかで顕在化した問題を俯瞰し、さらにその後の思考を報告する論考「なめらかな社会への断章 2013-2022」が巻末に新たに展開する思考として加えられた。

昨年の「新潮」1月号、11月号で掲載した対談に続き、このタイミングで、鈴木健さんとともにこれからの社会の「理想」を語り合う機会があった。世界の至るところで社会の分断が顕在化しているいま、だからこそ、ただ「現実」に埋もれるだけではない想像力を手放さないためにも、あらためて社会の理想を語り合う場が必要なのではないか。そのような思いで実現した対話を対談第三弾として紹介したい。

対談は、秋の美しい庭園と、静かに坐す阿弥陀如来が見守る京都・法然院を舞台に開かれた(2022年10月29日)。「理想が現実によって汚されることは避けようがないが、それは理想のもつ価値を決して損なうものではない」と鈴木健さんは語る。現実のなかで汚されていく理想を、それでも新たに語り続けること。世界を分断し、敵と味方を分けてしまう壁を、現代の情報技術を使って「なめらか」に解消していくこと。著者の強い決意と理想に貫かれた構想は、13年にわたる執筆期間と10年の実践を経て、また新たな広がりを見せ始めている。

(森田真生)

科学と仏教

森田 みなさんこんにちは。今日お招きしている鈴木健さんは、会社経営者でありながら、研究者でもあり、多方面にわたってご活躍されています。研究者としての鈴木健さんは、数学や物理、経済学など、特定の分野に思考を閉ざすことなく、「生命」について総合的な思索を続けてこられました。このような思考のあり方、学問のあり方があってもいいのだ、あり得るのだということを、僕に教えてくれたのが健さんで、20歳のときに出会って以来、学問の師匠として、ずっと慕い続けてきました。

健さんは、今年(2022年)の9月からアメリカのパロアルトに住まわれていて、今回は一時帰国中のタイミングに日帰りで、このイベントのために東京から京都までいらしてくださいました。

さて、今日はこうして法然院に集まっているわけですが、お寺という場所もまた、特定の分野に研究の対象を限定することなく、心や生命、生きるということについて、総合的に追究する、いわば真理探究の場と言っていいのではないでしょうか。特に、法然院の梶田住職には、僕もいつもとてもお世話になっているのですが、「怒り合うのではなく、悲しみ合って生きていく」ということをいつも大切にされており、健さんが構想する「なめらかな社会」のヴィジョンとも、深く響き合うものがあると思っています。

そういう意味でも、今日はここでみなさんとともにじっくり思索を分かち合えることを、とても嬉しく思っています。

法然院にいらしたのは、今日が初めてなんですよね、どのような印象を持たれましたか?

鈴木 そうですね。何よりも、とても開かれた場だなと感じています。

一般の参拝者に向けた梶田住職の法話や、入り口の講堂で開催されているアーティストの個展など、檀家さんはもちろんですが、散歩で通りがかった人、観光で立ち寄った人、様々な人が集い、交流できる場になっている。そういう意味で、とても社会に開かれたお寺だなと思いました。

同時に、境内や庭を歩きながら、ここに漂っている空気のなかに、自然に対するリスペクトの心を強く感じました。人間だけでなく、人間以外の生き物に対しても開かれている。みなさんで庭や環境をとても大切にされ、手入れされていることが伝わってきました。ここには単独で存在するものは何もなくて、すべてのものが繋がり合っている。社会との縁、自然との縁、その繋がりやご縁というものを非常に感じました。

森田 ありがとうございます。ここは僕も大好きな場所なので、新しいご縁が繋がり、とても嬉しく思っています。

実は『なめ敵』のなかには、ところどころ、仏教哲学への言及がありますよね。本書では、未来の社会への理想を描いていくなかで、自分とは何か、生命とは何か、といった根源的な問いを追究していきますが、その過程で、仏教が大切な役割を果たしている。

鈴木 そうなんです。あらためて、仏教哲学をさらに深く学んでいきたいという思いもあって、その意味でも、法然院さんという場に足を運ぶことをとても楽しみにしていました。

森田 科学と仏教というと、一見かけ離れている印象を持たれる方も多いと思うのですが、科学的な探究と仏教の伝統に根ざした思索とのあいだには、どのような関係があると思われますか。

鈴木 古くから継承されてきた仏教の思想から、僕はいつも多くを学ばせてもらっています。

僕の研究そのものは、科学、特に物理学から出発したのですが、科学的な研究をしているうちに、どうしても旧来の科学の見方だけでは説明のつかないものごとにぶつかってしまう。数式などを駆使して科学的に説明できることもあるのですが、そうではないこともやはりあって、説明できることと説明のつかないことを、どうすればどちらも手放さずにいられるかを考え続けてきました。

科学の世界でも、仏教の考え方を受け入れて、仏教との対話を重ねながら研究を進めていこうとした先人がいます。『なめ敵』にも出てきますが、チリ生まれの生物学者・認知科学者のフランシスコ・ヴァレラ(1946-2001)は、科学的な方法で生命を総合的に探究した独創的な科学者でしたが、ダライ・ラマともくり返し対話を重ね、晩年はみずからもチベット仏教徒となって、仏教と科学の架け橋を作っていくことに尽力しました。

僕自身もまた、この世界を生きるという経験の圧倒的な不思議さを、自分のなかで、どうしても腹落ちさせたい。そのために試行錯誤するなかで、仏教の伝統的な思考に深い共感を覚えることがしばしばなのです。かつてヴァレラが試みたように、科学と仏教の対話のなかから、新しい思考を紡いでいくことができたら素晴らしいと思います。

「なめらか」という言葉に込められた理想

森田 少し基本的なところから始めてみたいと思うのですが、いまこうして健さんは僕たちの前で「考える」姿を見せてくれています。

ところで、「考える」とはそもそもどういうことなのか。このことについて、19世紀の後半から20世紀にかけて、アメリカで活躍した哲学者で数学者でもあったチャールズ・サンダース・パース(1839-1914)という人が、とても重要なことを言っています。ひとことで言うと彼は、考えること、あるいは思索(inquiry)をすることは、究極的には「習慣(habit)」を変化させることだ、と論じたのです。

ただ頭で概念をこねくり回したり、言葉を弄んだりするだけが思索なのではなく、最終的には、行為のレベルにおいて、それまで固着していた習慣に変化をもたらすことこそが思索なのだ、と。つまり、「考える」という行為は、究極的には、自分がずっと依存し続けてきた不合理な習慣から離脱していく、あるいは、別の習慣を作り出していくことに向かっていくのですね。

哲学者でもあり、実業家でもある鈴木健さんを紹介するのは簡単ではないのですが、このことを踏まえて言えば、健さんは「考える」ということを、非常に強烈なエネルギーで続けて来られた人だと思います。そして、パースが指摘した通り、「考える」という行為を徹底していくと、最終的には「習慣」が変わっていく。

習慣と言っても、いろいろなレベルがあります。朝起きたら歯を磨きますとか、人と会ったら挨拶をしますとか、日常的なレベルの習慣もあれば、何かを手に入れたいときにはお金を払います、というような、かなり広く共有されている社会的な大きなレベルでの「習慣」もあります。

たとえば、国境を越えようとしたらパスポートを見せなければいけない、というのも、僕たちが作り出している習慣の一つと言っていいでしょう。貨幣の使用やパスポートの提示などは、もう少し正確にいうと、社会のなかでくり返し実現している「行動のパターン」です。これはまたあとで詳しく健さんからもお話しいただけると思うのですが、経済学において「制度(institution)」と言われている概念と、このことは深く関係してきます。

鈴木 そうですね。

森田 『なめ敵』では、人間の社会的な行動を根底で制約しているこうしたパターンのうち、極めて根本的なもののいくつかを、数百年ぶりに見直し、書き換え、考え、作り直していこう、と提案する大胆で挑戦的な内容を書かれています。具体的には、貨幣、民主主義、さらには法や軍事など、社会のコアにある諸制度について深く「考える」ことを通して、こうした制度すら変化させることが可能なのだということを示し、具体的な制度設計の提案をされている。

とはいえ、深く社会に浸透してしまった習慣や制度を変化させるのは、生やさしいことではありません。変化を引き起こそうとするとき、これから僕たちはどういう方向に制度を変えようとしているのか、そのことを明確な「構想(vision)」として言語化していくことが重要な一歩になる。そのヴィジョンを「なめらか」という一言に集約されている。いわば「なめらか」という一語にこそ、健さんの「理想」が託されていると言ってもいいと思うのですが、あらためて「なめらか」という言葉に込められた思いをお聞かせください。

鈴木 はい、もちろんです。

そもそも「なめらか」という言葉を最初から使おう、と決めていたわけではなく、あるときこの言葉が降りてきてしまったんですね。いまでは、自分の世界観と言いますか、ものの見え方というのを一番よく表していると思っています。

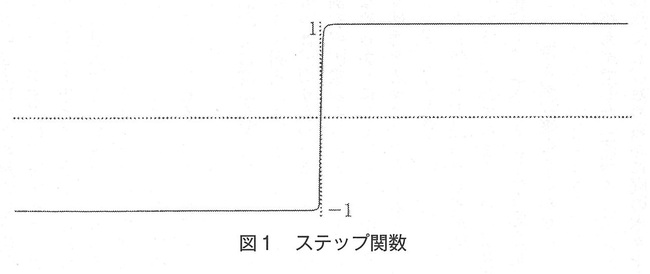

たとえば、自分と他者を切り離して考える、という発想がありますよね。これをもしあえて図示してみるとするなら、ここまでが自分で、ここからが他者であるという、切り立った壁で自他が分断しているような、こういう絵が描けると思います(図1)。こういうのを数学では「ステップ(関数)」と呼んだりするのですが、これは自他の境界が、壁ではっきりと仕切られてしまっている状態です。

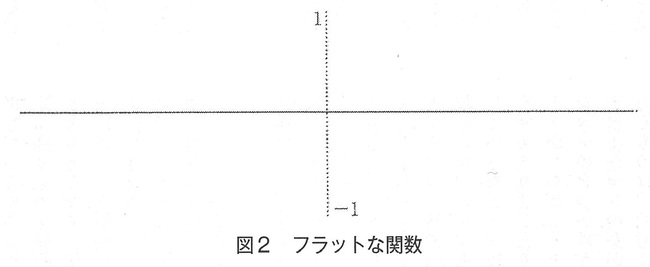

逆に、この壁を完全に解消してしまうと、バリアフリーと言うのか、絵に描くとこんな感じ(図2)で、自他がまっすぐ繋がり、区別が消えてしまう。こういう状況を僕は「フラット」と呼んでいます。

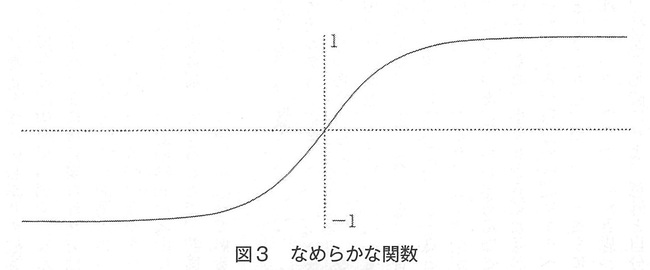

なめらか、というのは、ステップでもフラットでも、どちらでもない。自分と他者が「分かれているんだけれど、繋がっている」という状態です。数学的には「シグモイド関数」と言われるものに例えられるのですが、絵で描くとするとこんなイメージです(図3)。

森田 これが健さんの思想を象徴する曲線ということですね。

鈴木 はい。「なめらか」と言ったらまずはこの曲線をイメージしてもらうのが直感的にはわかりやすいと思います。世界を二項対立によって把握するのではなく、あらゆるものがその中間的なものとしてあるということ、そしてその状態は、日々刻々と変化しているのです。この変化していくということを表現するためには「なめらか」という時間触覚的な表現がしっくりくるのです。

よく考えてみると、自分は、常に自分でないものに生かされながら生きています。その意味で、自他というのは切り離せません。腸内にはたくさんの細菌がいますし、一つの思考が生まれるまでには、たくさんの人との対話や交流があります。結局、どこまでが自分で、どこからが自分でないのかという境界は、はっきりと定まるものではないのです。ところが、そうした生物学的、あるいは生態学的な事実があるにもかかわらず、社会はなめらかではない方向にどんどん向かっている。いままさに、ウクライナでは大きな戦争が起きていますが、国内においても、国外においても、世界の様々な対立構造が急速に顕在化してきている。

国家という制度も含めて、社会をもっとなめらかにすることができるのではないか、そのためにどうしたらいいのかを考え続けてきた思索の途上に『なめ敵』が誕生した。ただ、僕は「なめらかな社会」がすぐに実現するとは思っていなくて、かなり時間がかかると思っています。だからこそ、当初より「300年後の社会」と言い続けているのです。明日すぐに実現してしまったら、それはなめらかではなく、急激な変化になってしまいます。ゆっくりと、しかし根本的に社会システムを更新していく。そういうことを考えています。

「制度の外側」を想像すること

森田 僕たちはもっと、切り立った壁のように仕切られてしまった自他の区別や、国境の内外の区別、あるいは敵と味方の区別などを「なめらか」にしていくことができるのではないか――そういう理想を込めてこの本を書かれた、ということでした。

健さんはこうした思想をただ頭のなかで展開しているのでなく、いつも全身で体現されていますよね。対談前に庭の見える控え室をご覧になって、しみじみと庭を眺めながら、「こんなに素晴らしい控え室は来たことがない」と興奮されていた(笑)。

鈴木 人生最高の控え室でした(笑)。

森田 心が庭に漏れ出し、なめらかに庭の木々や鳥たちと混ざり合っていく様子が目に見えるようでした。僕たちの心はそうやって、本当はいつでも自分の内と外をなめらかに行き来しているのかもしれません。たとえば、久しぶりに故郷の駅に降り立った瞬間に、遠い過去の記憶を思い出す、なんてこともあります。法然院に何年ぶりかに今日来られた方は、境内に入った瞬間に、かつてここに来たときの記憶がよみがえってきたかもしれません。それは、自分の脳のなかだけに記憶が蓄えられているのではなくて、自分の外側の場所に記憶が書き残されていて、その場に帰ってくることで、記憶にまたアクセスできる、そんなことが、本当に起こっているのではないかと思うのです。

環境に散らばっているのは記憶だけではなく、行為の動機、モチベーションだってそうかもしれません。

自分の部屋でずっと引きこもったまま、やる気を出そう、と自分に言い聞かせていても、なかなかやる気なんて出てきませんよね。ところが、何もする気が起きないような日でも、ちょっと外に出てみて、散歩をしてみる。そうすると、眩しいな、とか、虫の鳴いている声がするな、とか、川が流れているなとか、蚊に刺されちゃった、とか……そんなことを考えたり感じたりしているうちに、小さなやる気の芽が、どこかからぽこっと出てきたりする。自分の内側にモチベーションのきっかけがあるというよりも、環境のあちこちにモチベーションの芽が散らばっている。僕たちが心だと思っているものは、記憶にせよ、行為の動機にせよ、意外と自分の周りにも広がっているのかもしれない。

健さんが『なめ敵』で指摘されているように、投票をするときには、周りの環境から切り離された自分というものがあるという前提で、一人一票ずつ、分割不可能な票を与えられる。分割のできない「個人(individual)」という存在が、現代の民主主義の前提としてあらかじめ想定されていますが、近年は科学的にも、こうした分割不能な個人という描像は現実味を失い始めています。その人の内側だけを見るという仕方では、人間を理解することはできない。そういうことが、様々な学問を総合しながら人間像を描こうとするときに、非常に説得力を持った見方として浮かび上がってきているのです。

にもかかわらず、僕たちはホッブズやルソーの時代に設計された社会制度を、ほとんどそのまま引き継いでいる。ホッブズもルソーも人間の腸内におびただしい数の細菌が棲んでいることは知らなかったし、人間の心がいかに環境に散らばりやすいものであるかを説明する理論も手許になかった。果たしてそのような時代に設計された制度をそのまま無批判に使い続けていいのか。このことを、この本で問いかけられていますよね。

鈴木 森田さんは、著者本人よりもうまくその本を解説してくれます(笑)。

森田 いやいや(笑)。

そうと気づかないうちに僕たちはかなり不合理で時代遅れな制度で自分たちを拘束してしまっている可能性があって、この本はそのことに気づかせて、はっと目覚めさせてくれます。

社会が思わぬ仕方で、不合理な制度に制約されてしまっている可能性について考えるときに、これは経済史家のアブナー・グライフが『比較歴史制度分析』という本のなかで言及している例でもあるのですが、僕は、アステカ文明における人身供犠のことを思い出します。アステカ人は毎日、誰かを生贄にして、その血を太陽の神に捧げるということをしていたそうです。夕方に人間の血を流さなければ世界が終わってしまうという信仰があり、そのため、毎晩生贄の血を流すことが制度化されていた。生贄を捧げないとどうなるか、という実験は誰もしないので、制度の外側は想像できなくなってしまうんですね。それで、アステカ人は、文明が滅びるそのときまで、毎日、誰かしらを生贄にすることを続けていたというのです。

鈴木 一つの制度が安定してしまうと、その外側を想像することはとても難しくなる。

森田 制度というものは、かくも強い惰性を持ち得る。その意味で、強烈に印象に残る例です。

本当はどんな制度も、その外側に出られる可能性が残されているはずです。では、いかにして既存の制度の外側に出るための想像力を獲得できるか、そして、いかなるメカニズムによって、既存の制度から別の制度への移行が始まるのか。これはとても難しい問題ですが、まずは、とにかく「そういう可能性がある」ということを提示することが第一歩になりそうです。自分が絶対その外に出られないと信じていた制度の外側に出られるかもしれない、という可能性を示し、閉ざされていた想像力の扉を開いていくこと。『なめ敵』はまさにそういうことを試みている本で、実際、本書をきっかけに新たな想像力を刺激された読者は、僕自身も含めて、少なくないと思います。

鈴木 この本は学術書ですから、専門家向けの難しい内容です。単行本が出たときは思っていた以上にたくさんの人にこの本を手にとってもらえて、様々な分野から反響があって僕も驚きました。かなり多くの学問分野を越境しながら記述されているため、あらゆる分野に精通した専門家はいないわけです。そのために、生物学に詳しくない経済学者や、政治学に詳しくない物理学者にもわかるように書く必要がありました。その結果として、専門外の人でも読めるようになったのかもしれません。あらゆる学問はつながっていますが、普段はあまり意識されません。学問というのもひとつの制度ですから、そういう意味でも、刺激を与えられたのではないでしょうか。

(後篇「現実の複雑さに押し負けないために」につづく)

(「新潮」2023年4月号より転載)

(構成・森田真生)

鈴木健(すずき・けん)

SmartNews創業者、代表取締役会長兼社長 CEO。1975年、長野県生まれ。98年慶應義塾大学理工学部物理学科卒業。2009年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。東京大学総合文化研究科特任研究員。著書に『なめらかな社会とその敵』など。専門は複雑系科学、自然哲学。

森田真生(もりた・まさお)

1985(昭和60)年東京都生れ。独立研究者。京都に拠点を構えて研究・執筆のかたわら、国内外で「数学の演奏会」「数学ブックトーク」などのライブ活動を行っている。2015(平成27)年、初の著書『数学する身体』で、小林秀雄賞を最年少で受賞。他の著書に『数学の贈り物』『計算する生命』、絵本『アリになった数学者』、編著に岡潔著『数学する人生』がある。