僕は日本に急増している外国人の取材を生業のひとつとしているので、彼らの生活圏にはよくお邪魔する。現地の味そのままの食堂とかスパイスの香り漂う食材店あたりで話を聞かせてもらうことが多いが、宗教施設もときどき訪れる。タイ人やミャンマー人の通う仏教のお寺や、フィリピン人が集まる教会、イスラム教徒が大切にしているモスクなどだ。

そういう場所でよく、貼り紙を目にする。「新しくどこそこにモスク(とかお寺)をつくるので寄付募る! 以下は概要&振込先」なんて内容だ。そう、日本にある外国の宗教施設は、寄付によって建立されているところが多い。土地・建物を合わせて数千万円という買い物になるわけだが、それを仲間うちの寄付で賄ってしまうからスゴい。彼らがどうやってスタートアップから開基まで持っていくのか気になっていたのだが、そこを丹念に取材したのが、岡内大三『香川にモスクができるまで 在日ムスリム奮闘記』(晶文社、2023年)だ。

香川県で溶接工として働くインドネシア人フィカルさんを中心に、おもに技能実習生の若者たちが資金を集め、物件を探し、ときに日本社会の冷たさに直面し、コロナ禍に見舞われ、それでもめげずにモスク建設に挑む。なによりも心に残るのはフィカルさんの人柄だ。長渕剛を愛し、讃岐弁を操るほどこの国に溶け込んだ彼のポジティブさと実直さに引っ張られ、インドネシア人たちが奮闘する。

彼らが欲しているのは、祈りの場であり、かつ仲間が集まれる“ホーム”なのだろうと思う。気の置けない同郷同士、母国語でなんやかやと近況を話せる場所、そこに行けば誰かがいて、ちょっとした悩みを相談できるような場所……翻って、僕たち日本人はそういう場所を持っているのだろうかとも考えさせられる。

そして著者の岡内大三さんはフィカルさんに密着するうち、いつしか友人のような関係になっていく。だからこそフィカルさんは岡内さんに本音を言い、愚痴をこぼし、コミュニティのすみずみまでさらけ出す。それが本書全体に深みと厚み、それに人間臭さを与えている。同業者として学ばなければならないと思わされた。

*

同業といえば同業だが、雲の上の存在にして大先輩の高野秀行さんの新刊『イラク水滸伝』(文藝春秋、2023年)には圧倒された。「誰も行かないところへ」をポリシーのひとつとする高野さんの今回の舞台は、行きたくたって誰も行けないイラク南東部の湿地帯アフワールだ。この地域が歴史的にアウトサイダーが逃げ込む一種の政治的空白地帯になっているとは知らなかったが、シュメール以来の文化が受け継がれている地域であることにも驚いた。

高野さんはさまざまな背景を持った人が集まり暮らす様子を「水滸伝」にたとえ、ティグリス川とユーフラテス川の流域に広がる湿地帯を手探りで旅していく。謎の古代宗教の徒と出会い、浮島で葦づくりの家に暮らす人々を訪ね、なんともふしぎなデザインを持った刺繍布の謎を追う。ところどころで古代メソポタミアの息吹を感じるアフワールが、なぜ水滸伝の梁山泊たりえたのか、少しずつ解き明かしていく様子にはワクワクさせられる。情報化の進んだ現代でも、まだこれほど(少なくとも日本人にとって)未知の世界があるのだ。そしてイラク名物、鯉の円盤焼きと、水牛の生クリーム・ゲーマルを無性に食べたくなってしまった。

*

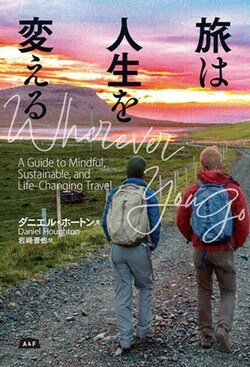

高野さんの本を読んでどこかに行きたくなり、書店で手に取ったのはダニエル・ホートン(岩崎晋也訳)『旅は人生を変える』(エイアンドエフ、2023年)だ。かの『ロンリープラネット』元CEOが著者というのが気になったのだ。

欧米人バックパッカーのバイブル『ロンリープラネット』は、日本でいうなら『地球の歩き方』のような存在だろうか。僕も学生時代、『ロンプラ』を読んでずいぶん旅をした。『歩き方』よりもはるかにディープな旅先を網羅していたし、英語のガイドブックを手に、日本人バックパッカーが行かない場所を旅するという行為は、ヒネていた僕にはちょうどよかった。

僕も含めてたくさんの若者を旅に誘った『ロンプラ』の元CEOは、世界各地でさまざまな旅人と対談し、なぜ旅をするのか、旅とは自分にとってなんなのかを語り合う。ネットフリックスの人気旅行番組ホスト、米大統領専用機エアフォースワン専属カメラマン、車いすでヨーロッパを旅した人、旅行作家……。

誰もが語るのは、旅とは未知とのコミュニケーションであり、異文化との衝突であり、自分を成長させてくれる機会であり、ときに人生を大きく変え得るものであるということ。そうだよな、と深く共感する。最近の日本はなんだか「旅なんかしたって意味がない、何も得られない」なんてシニカルな風潮もあるけれど、少なくとも僕にとって、旅は人生の糧であることを再確認させてくれた本だった。ちなみに裏表紙には「最高の経験をもたらす旅のルール」が19項目挙げられていて、これが実にいい。

*

もう一冊、印象に残った“旅本”は岡根谷実里『世界の食卓から社会が見える』(大和書房、2023年)だ。世界を旅して土地のものを食べながら、そこに見えてくる政治や環境、気候といった課題を考えるという本である。

たとえばボツワナで「未来のたんぱく源」と注目されている養殖ティラピアを味わい、世界の食糧問題を考える。メキシコでは国民食であるタコスを包むトルティーヤに注目する。原料となるとうもろこしの粉は、アメリカからの遺伝子組み換え品種の輸入が増え、問題になっているのだという。また航空会社によって機内食がどれだけ宗教や菜食、あるいは低脂質食や低塩食などの健康食に対応しているのか調査をしたり、中国で月餅づくりを教わりつつ、シーズンの中秋節を過ぎると大量に廃棄されてしまう食品ロスについて思ったり……。それぞれ課題は大きいけれど、やわらかな筆致で書かれている上になによりも登場する食べものがぜんぶ美味しそうなのもあって読みやすく、学びがスッと入ってくる。これは食文化を媒介にした社会の教科書だ。

*

「食」の背景にある文化や歴史を探求していく本といえば、塩崎省吾『ソース焼きそばの謎』(早川書房、2023年)もそのひとつ。お祭りや屋台の定番で僕も大好きなソース焼きそばが、いったいいつ生まれ、どういう経緯で日本全国に広がっていったのか……。戦後の大阪発祥という説は果たして正しいのか、膨大な資料をひもとき、各地で焼きそばを食べ歩きつつ、ルーツをたどっていく。筆者の塩崎省吾さんは焼きそばの食べ歩きブログを10年以上運営しているだけあって(とくに日本全国を網羅した焼きそば名店MAPがすごい)、その知識と熱量には脱帽する。

やがて焼きそばの材料となる小麦粉がいかにして安価に供給されるようになったのか、という点に話は及ぶ。明治末期に日本の近代化が進む中で小麦粉の需要が増し、製粉業が発達、さらに鉄道網の広がりによって「コナモノ」文化の素地がつくられていくあたりは、日本の産業史の一面ともリンクしていてなんとも興味深い。

さらに、戦後のヤミ市で大人気だったという焼きそばの往時の姿を追い、昭和30年代以降に焼きそばが一般家庭にも普及した理由の背後にあるアメリカの輸出政策についても語られる。

読み終わるころにはすっかりお腹が減っていた。全国の焼きそばの名店がたくさん紹介されているので、年末はどこか食べに行ってみようかな。