アメリカ目指す中米・アフリカ移民の命懸け「現代版・出エジプト記」

『エクソダス―アメリカ国境の狂気と祈り―』筆者・村山祐介氏インタビュー

北米大陸を横断する約3200キロのアメリカ・メキシコ国境地帯では、毎年300体前後の遺体が見つかるという。ある者は「壁」から落ち、ある者は川で溺れ、ある者は砂漠で白骨と化す。いずれも命懸けで国境を越えようとし、息絶えた移民たちだ。

4年前、ドナルド・トランプの登場とともに世界の関心事となった「移民と壁」の問題は、新型コロナ禍での封鎖措置により一層深刻度を増している。

一体彼らはどこから、なぜやってくるのか。

その足跡を辿ったのが、ジャーナリストの村山祐介氏だ。

朝日新聞の「GLOBE」に在籍していた2017年8月から2019年3月まで3回に分けてアメリカ、メキシコ、ホンジュラス、コロンビアなど7カ国を現地取材し、その報道が評価されて「2019年度ボーン・上田記念国際記者賞」を受賞。今年からフリーとなった。

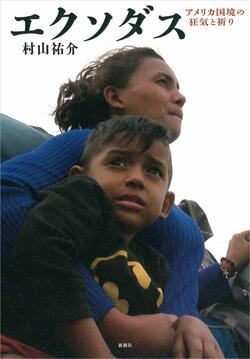

10月16日に発売された初の著書『エクソダス―アメリカ国境の狂気と祈り―』(新潮社)は、当時の報道に大幅加筆したものだ。

村山氏は、世界中からアメリカ・メキシコ国境に押し寄せる移民たちの実情を取材することで、「日本人」であることの特権に気づかされたという。

移動手段は「野獣」という貨物列車

アメリカには現在、正規の書類を持たない移民が約1100万人いる。

2019年度に検挙された移民の出身国を見ると、メキシコが20年程前の10分の1に減る一方、急増しているがグアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラスの中米3カ国だ。

彼らの典型的な移動手段は、「野獣」との異名を持つ貨物列車。貨車の屋根や空きスペースにしがみつき、沿線に点在する支援施設のスタッフが投げ渡す水や食糧で飢えを凌ぎ、メキシコ南部からアメリカ国境まで北上していく。

〈近くで見る「野獣」は、見上げるほどの高さだった。

屋根は地面から5メートルほどの高さにあり、ひさしのようなメッシュ素材のプレートが取り付けてある。ちょうどよい腰掛けではあるが、手すりや柵があるわけではない。バランスを崩したり、眠気を催したりしたら一瞬でふるい落とされるだろう〉(以下〈〉内は『エクソダス―アメリカ国境の狂気と祈り―』より)

村山氏が話を聞いた移民には、

「誰かが列車から落ちて、足が切断されるのを見ちゃいました」

と、こわごわと話す少年もいれば、俄かには信じがたい経験を語る青年もいた。

「列車内ではマフィアに襲われるので、少なくとも10人以上で固まっているようにしました。それでも2回誘拐されました。2回目は窓のない部屋に2日間監禁されたあと、お金を奪われて午前3時に路上に放り出されました」

まるで映画のような話だが、「マフィア」や「ギャング」は彼ら移民にとって、フィクションの世界の登場人物ではない。紛れもない現実である。

国を牛耳るほどの存在「マラス」

中米3カ国からの移民が増えている背景には、この地域を支配する「マラス」という青年ギャングの存在がある。

法外なみかじめ料を要求されて全て売って国を出た、勧誘された息子が軍に入ったことを逆恨みされ“家族全員殺す”と脅された、勧誘を断った幼なじみが殺されて自分にも矛先が向けられるようになった――。

同書には、マラスから逃れてきたという若者やその家族が何人も登場する。

「不良少年は世界中のどこにでもいますが、マラスが他と違うのは、警察も手に負えない、国を牛耳るほどの存在になっていること」

と、村山氏。

「勧誘やみかじめ料の支払いを拒んだ相手を躊躇なく殺すことで、恐怖心をあおり、確実にみかじめ料を徴収できる支配システムをつくりあげている。マラスに狙われたら、命懸けでも国を出るしかありません。

マラスはもともとアメリカに逃れた中米移民から生まれたギャング組織で、内戦の終結後に強制送還されたメンバーによって母国に広がりました。

これほどの力を持った原因の1つは、政府の統治能力が低かったこと。たとえばエルサルバドルでは、マラスのメンバーを大量に逮捕して投獄した結果、刑務所の腐敗や囚人同士の結束が進み、刑務所が“殺人の司令部”のようになってしまった」

同書には、エルサルバドルのネットメディアの編集長のこんな言葉が引かれている。

〈マラスを全員スタジアムに詰め込んで、皆殺しにしても問題は解決しません。社会的不平等や貧困、教育機会の欠如といった、マラスを生み出す要因は変わっていないからです〉

村山氏が続ける。

「トランプ大統領は“移民を出すな。出すなら援助を止める”という姿勢で移民問題に取り組んでいますが、それでは解決しない。国を出なくてもいい環境をつくらなければ、移民はなくなりません」

「キャラバン」の逆転の発想

中米3カ国からの移民は、2018年10月に突如、ホンジュラスに出現した数百人規模の移民集団「キャラバン」によって、全世界の注目を集めた。

「あのニュースは衝撃でした。“移民は少人数でこっそり行動する“というそれまでの発想とは逆に、大人数で大々的に行動することでむしろ強い存在になっていたからです」

2019年2月にキャラバンに同行取材した村山氏は、メキシコ南部でその力を目の当たりにした。

「あれはミチョアカンという州に入った時のことでした」

と、振り返る。

「警察車両が10台ほどずらっと並んでいて、別の州の町まで乗せて行ってくれると言う。キャラバンが“その町はマフィアが多くて危険だから”と断ると、さらにその先にある、キャラバンの当面の目的地だったメキシコ第2の都市グアダラハラまで送ってくれる、という交渉が成立した。

その後はスクールバスや救急車、巨大なダンプカーなど当局が手配した車両が7回も入れ替わり、約束通りグアダラハラまで送り届けた」

当局としては、一刻も早く管轄外に出て行って欲しいが故の「バケツリレー」だったわけだが、

「ここにキャラバンの本質があります。大人数、それも子どももいるため、当局は排除も放置もしにくい。小さな魚が集まって1匹の大魚に見せかけ海を泳ぎぬく絵本『スイミー』のようでした」

キャラバンは旧約聖書の「出エジプト記」になぞらえて「エクソダス」と呼ばれるようになった。

「源流」を求めてダリエンギャップへ

キャラバンに同行取材中、村山氏には引っかかっていることがあった。それは、アメリカに向かう移民の流れには、さらにその奥に「源流」があるのではないか――という疑問だ。

「ホンジュラスからグアテマラに入ったところで出会った赤十字のボランティアスタッフが、“昨日もアフリカからの人が50人はいた”という話をしたかと思えば、“キューバ人やアフリカ系の約720人がコロンビアから国境を越えてパナマに押し寄せた”というニュースまで流れてきた。まさか!? という思いでした」

コロンビアとパナマの国境にまたがる密林、通称「ダリエンギャップ」は、南北アメリカ大陸を縦断する「パンアメリカンハイウェー」が唯一途切れる未開の地として知られる。

1981年に開通する予定だったが、口蹄疫が北米にも広がるとの懸念からストップがかかり、アメリカ、パナマ、コロンビアの足並みがそろわず頓挫。

その過酷な自然環境は世界中の冒険家、探検家たちを惹きつけてきた一方で、武装集団が拠点を置き、麻薬の密売ルートにもなってきた。

「そんなダリエンギャップを本格的な装備も持たない移民集団が本当に踏破しているのか、信じられませんでしたが、メキシコ・ティファナの国境施設を訪れると、アフリカ系ばかり。中には“コロンビアから密林を7日間歩いてパナマに抜けた”と話すカメルーン人女性もいました」

村山氏は、「源流」を求めてダリエンギャップへ向かった。

国際会議のような多国籍の顔ぶれ

同書には、ダリエンギャップのパナマ側の出口にある国境警備隊の詰め所で見た光景がこう描かれている。

〈私はカウンター奥の黒板に目が釘付けになった。

インド、ネパール、スリランカ、カメルーン、キューバ、ハイチ……。

20を超す国名と人数がチョークで殴り書きされていた。(中略)つい最近までカヌーしか入れなかったダリエンギャップの最奥の村は、何かの国際会議を思わせるような多国籍の顔ぶれであふれかえっていた〉

アメリカ・メキシコ国境に押し寄せる移民の「源流」は、確かに未開のダリエンギャップを越え、はるばるアフリカ、アジアにまでつながっていた。

彼らのルートはこうだ。

(1)アフリカやアジア、カリブ海から、大半の国の人がビザなしで行けるエクアドルに入る。

(2)コロンビアに移動し、トゥルボという港町から、ボートでパナマ国境のリゾート地カプルガナに渡る。

(3)ここで数十人の集団となり、ダリエンギャップを数日かけて踏破し、パナマへ抜ける。

(4)パナマから約6200キロ先のアメリカ国境に向けて北上する。

途方もない道程だが、彼らも中米3カ国からの移民と同様、死ぬか生きるかの選択を迫られていた。

どの国のパスポートを持っているか

村山氏が取材の最後に訪れたのは、ダリエンギャップのコロンビア側の入口であるカプルガナだった。

「当時、カプルガナはピリピリした空気に包まれていました。その少し前にトゥルボからカプルガナに向かっていたボートが転覆し、アフリカ系を含む19人が亡くなる事故が起きたのですが、米移民税関捜査局の調査が入り、ダリエンギャップを麻薬密輸ルートに使っている武装集団に緊張が走った。移民の手引きをした人物が何人か殺されたという話もありました。

それでカプルガナには長居せず、ダリエンギャップの入口を確認したら退散しようと思っていたら……」

天候不良でボートが欠航になり、足止めを食らってしまったという。

「地元の人の話では、例年この時期には欠航が10日間続くことも珍しくないということでした。空港のある隣町まで15キロの道は険しく、徒歩では丸一日がかり。かといって、いつになるか分からない運航再開を待つのも得策ではない。結局、馬で脱出しましたが、飛行機が離陸した時は複雑な心境でした。

私は飛行機に乗ってしまいさえすれば、どこにでも自由に行けるけれど、それまで出会った移民たちには、選択肢がなく、命懸けの旅を続けるしかありません。違いは、どの国に生まれ、どの国のパスポートを持っているかというだけです」

同書には、当時の心境がこう綴られている。

〈彼らと私の違いは、どの国のパスポートを持っているかに過ぎない。

それは生まれた時点ですでに決まっていることだ。

それがダリエンギャップに身を投じる彼らと、機上の私という決定的な格差になっていることが、とてつもない不条理に思えた〉

ビザなしで191カ国の国境を越えられる日本のパスポートは、イギリスのコンサルティング企業「ヘンリー&パートナーズ」の調査で3年連続「世界最強」と認定されている。その「特権」を持つ私たちこそ、移民たちの命懸けの歩みを知るべきではないだろうか。

詳細はこちら≫