米中対立時代における太平洋島嶼国(前編)|「ANZUSの湖」に手を伸ばした中国

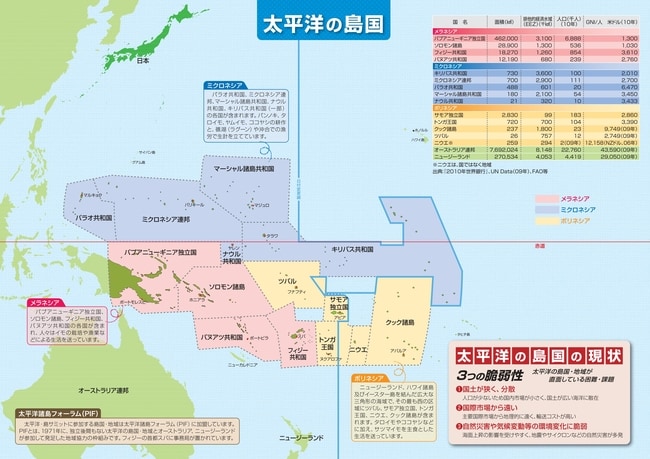

日本の南には世界最大の海洋・太平洋が広がっている。この広大な海洋には小さな島々が散在しており、14の独立国が形成されている。太平洋島嶼国と呼ばれ、パプアニューギニア、ソロモン諸島、バヌアツ、フィジー、サモア、トンガ、ツバル、ニウエ、クック諸島、キリバス、ナウル、パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島を指す。

この地域に関して日常語られることが少ないため、日本ではあまり知名度が高くない国々ではある。しかし近年この地域を舞台に、周辺大国が外交関係をめぐって争い、ビジネスや防衛交流などを積極的に進めている。とりわけ、2010年代後半以降、この地域の国際秩序に関与を強めているのが、中国と米国である。太平洋島嶼国は、この両国による新たな冷戦というべき状況の最前線として、ニュースでも扱われることが増えてきている。また、気候変動や核兵器などをめぐる問題では、被害を受けてきた当事者として国際社会でも注目されている。

日本にとってもこれらの島嶼国は太平洋を共有する隣国であり、これまで主要なパートナーとして現地から熱い視線を向けられてきた。しかし、その地位が近年揺らいでいるという意見も聞こえてきている。日本の太平洋外交はまさに曲がり角に来ているといえるだろう。

本稿では、このような米中対立時代の太平洋島嶼国をめぐる国際関係について、2010年代から今日に至るまでの外交を中心に考えていきたい。

グローバル社会の周縁から「最前線」へ

長い歴史の中で、これまで太平洋諸島はグローバル社会の周縁に位置付けられてきた。大航海時代以降、アジア・アフリカ諸国と同様、この地域も欧米列強による植民地支配を受けてきた。第二次世界大戦後、同地域で行われた欧米諸国による核実験などの影響を受け、島嶼地域の住民たちは自治を求めて行動を起こし、1960年代以降次々と独立を成し遂げていった。しかしながら、独立に際して十分な準備ができていなかったこともあり、政治体制や経済協力などは旧宗主国や地域のリーダー的存在である豪州やニュージーランドに強く依存する状況が続いた。島嶼国側も1971年に、地域協力機構である南太平洋フォーラム(2000年から太平洋諸島フォーラム[PIF]に名称変更)を結成し、島嶼国間で協力して経済や地域開発に取り組んでいったものの、国際社会から注目されることはほとんどない状況が続いた。

1990年代から2000年代にかけてこの地域に対する見方が大きく変化し始める。東西冷戦が終了し、国連を中心とした国際秩序が重視される中で、島嶼国に対して主要先進国が接触するようになってくる。ほとんどの国が人口100万人に満たない極小国であるものの、PIFというグループで共同歩調を取ると国連加盟国の一割近く(1990年当時の国連加盟国は159カ国だった)を占めることになる。国際社会では一国一票の原則であることから、大国にとっても無視できない存在となった。また、この時期になるとインターネットをはじめとした技術革新もあり、それまで十分に情報が届かなかった海面上昇の影響などが、映像という形で国際社会に伝わるようになり、欧米諸国の市民からも「気候変動問題の最前線」として強く認識されるようになっていく。

このような視点に加え、太平洋島嶼国の存在をさらに注目されるものにしたのが、近年の米中対立の最前線という地政学上の重要性である。すなわち、21世紀以降の新たな冷戦ともいえる米中対立の最前線として、島嶼国への両国の積極的なアプローチの動向がにわかに注目されるようになってきたのである。

台湾への対抗から始まった中国の積極外交

米中による太平洋諸島へのアプローチが積極化し始めたのは、1990年代後半以降である。中国(中華人民共和国)がこの地域に外交的関心を抱いてきた理由として、世界各地で激しい攻防がなされてきた台湾(中華民国)との外交関係をめぐる争いがあげられる。太平洋諸島地域に関して言えば、現在でも14カ国のうち3カ国が台湾と外交関係を維持している。中台間の島嶼国との国交樹立をめぐる争いは「小切手外交」などと言われ、2000年代には台湾の陳水扁政権下で一時6カ国まで拡大するなど、他地域と比べても熾烈な、互角の攻防が繰り広げられてきた。

2010年代に入ると、中国はビジネスや軍事協力の面から島嶼国との関係強化を図っていく。とりわけ、2013年に習近平が国家主席に就任すると、島嶼国に駐在する大使などの現場の外交官が中心となり、中国の地域での存在感を高めていく。特に注目するべき点としては、地域協力機構であるPIF(とりわけその事務局)への協力に力を向けていくようになった点である。それまで、中国は島嶼国との間では基本として二国間外交を主軸に行ってきた。しかしながら、島嶼国の多くで、選挙などを通じて政権交代が行われると、それまで培ってきた政権とのパイプが途切れてしまい、台湾と外交関係を結ぶ国すらあらわれてきた。また、国連などで中国の提案を支持することを島嶼各国に要請すると、各国は中国との友好関係を大事にしつつも、PIF加盟国内での全会一致を理由に、必ずしも協力的な姿勢を示さなかった(PIFには豪州とニュージーランドも加盟している)。

このような状況を受けて、中国は島嶼国との間で民間ベースでの貿易拡大を進め、ビジネス・パートナーとしての重要性をアピールしつつ、地域の司令塔的な存在となってきたPIF事務局に資金協力を行い、地域観光機関の正式メンバーにも加盟するなどしてマルチ外交にも力を入れるようになった。その戦略が功を奏し、2019年にはそれまで台湾と国交を結んでいたソロモン諸島とキリバスと外交関係を樹立、とりわけソロモン諸島とは2022年に安全保障協定を結ぶなど、地域における存在感を強めてきている。

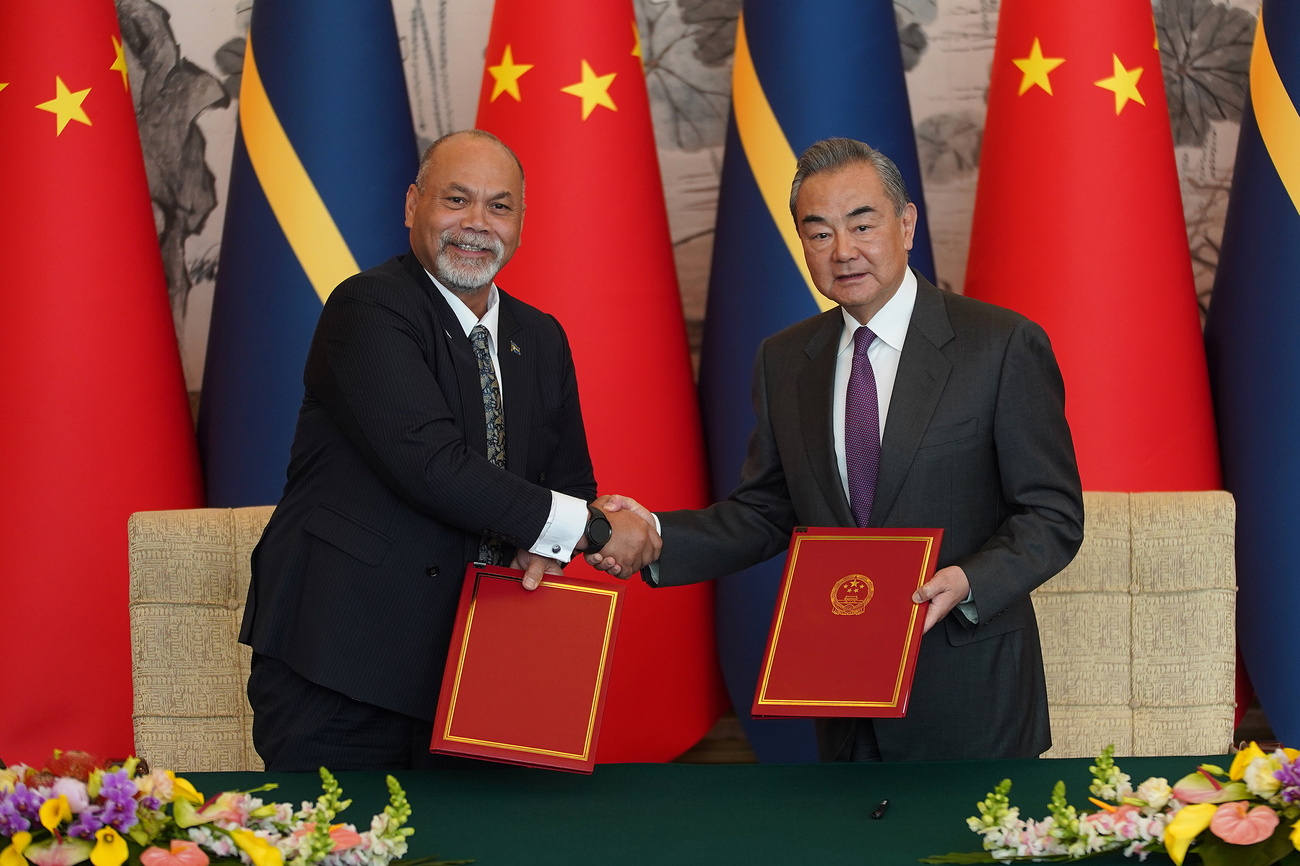

2024年に入り、中国はその外交戦略をますます巧みに利用し始めてきた。年明け早々に実施された台湾の総統選挙で、蔡英文総統の後継者である民進党の頼清徳が当選を決めると、その翌日、台湾と国交を結んでいたナウルが突如中国と外交関係を結ぶことを宣言した。ナウルはこれまでも中国と台湾との間で何度も国交の断交・再開を繰り返してきていた。近年ナウル政府側から台湾に対して巨額の経済支援の要請をしていた。今回のナウルとの国交樹立は、台湾総統選挙で対中国姿勢を鮮明に示してきた民進党政権に対して、外交的な手段を利用してダメージを与える戦略だったともいえるだろう。

豪州・ニュージーランドの不十分な関与

中国のプレゼンス拡大に危機感を抱いたのが米国である。従来米国は、この地域で安全保障条約(ANZUS条約)を結ぶ同盟国である豪州やニュージーランドと協力して地域の安全保障体制を構築してきた。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。