米中対立時代における太平洋島嶼国(後編)|連携して発言力を増す資源豊かな「海洋大国」

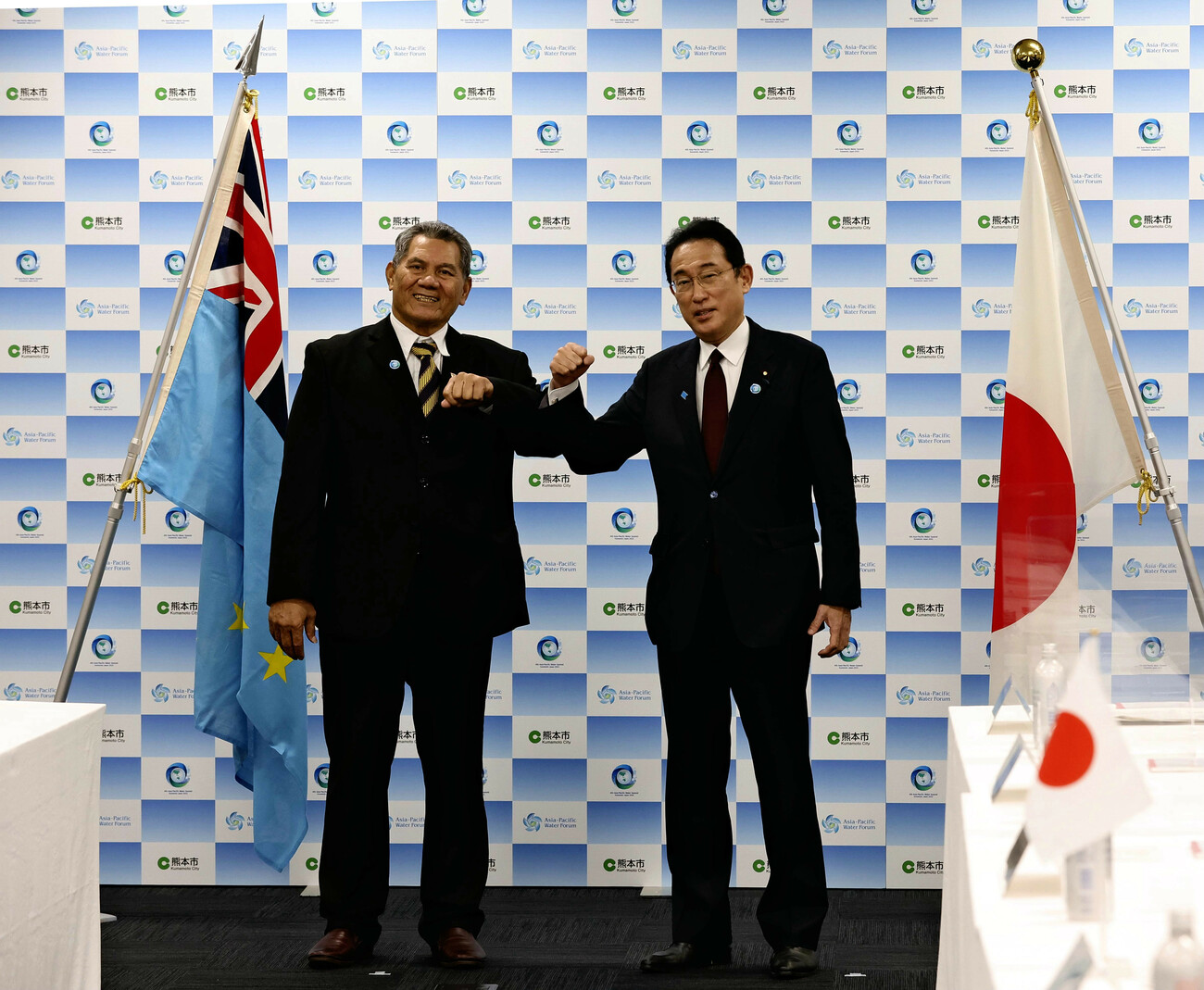

米中両国による太平洋島嶼国への積極的な関与は、域外の他の国々にも大きな影響を与えている。欧州ではEU(欧州連合)を離脱後に太平洋地域との関係を強化する英国や、ニューカレドニアなどの海外領土を抱えるフランスも、島嶼国との間で大使館開設を進めている。また2023年には、インドのナレンドラ・モディ首相がパプアニューギニアで島嶼国首脳と会合を持ち、韓国も島嶼国と初めての首脳会合をソウルで開催した。このように、米中両国による島嶼地域への積極外交は、他の国々の関与拡大の呼び水となっており、もはやグローバル社会の周縁ではなく、21世紀新冷戦の最前線になってきているともいえるだろう。

カツオ・マグロ資源のOPEC化

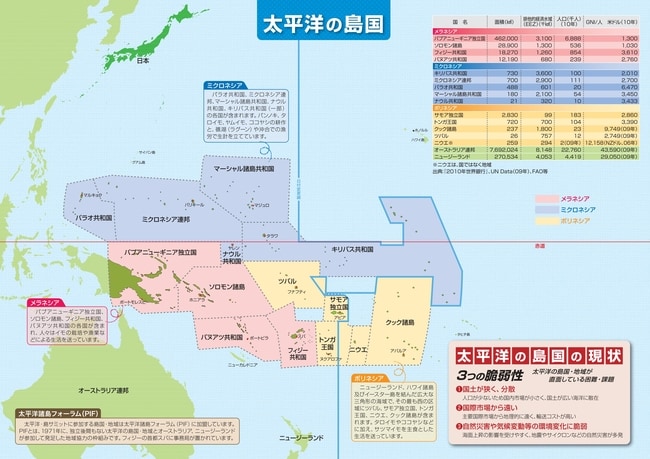

国際社会から注目されるようになってきたことを太平洋島嶼国自身はどのように意識しているのであろう。その一端を理解できるものとして、島嶼国が近年国際会議などの場で積極的に使っている「我々は小島嶼国ではなく、海洋大国なのだ」という言葉を紹介したい。パプアニューギニアなど一部の国を除き、太平洋島嶼国は大部分の国が日本の都道府県はおろか市町村ほどの人口や国土面積を有しているにすぎない。また各国とも広大な太平洋に島々が散在し、欧米の海外主要マーケットから離れていることもあって経済発展が困難な「小島嶼国」として認識されてきた。

しかし視点を変えてみると、多くの島国が広大な排他的経済水域を有していることに気づかされる。この海域には豊富な水産資源が存在していることを忘れてはいけない。日本の食卓に並ぶカツオ・マグロの約40%がこの地域の漁場で獲得されている。従来はこうした水産資源の確保に関しては、日本などの漁業国は島嶼国との間で二国間の漁業交渉を行ってきたが、近年カツオ・マグロの重要な漁場である8カ国の島嶼国が協定を結び、協力して日本などの漁業国と交渉を行い、入漁料を引き上げている。また漁船の操業日数を巡っても、島嶼国側への貿易・投資などへの貢献度を考慮する動きを見せ始めた。こうした動きを石油輸出国機構になぞらえて「カツオ・マグロ資源のOPEC化」と指摘する声もある。

水産資源に加え、パプアニューギニアなどを含むメラネシア地域には鉱物エネルギー資源が未開発のままになっている。とりわけ、パプアニューギニアは2014年より本格的に液化天然ガス(LNG)の輸出を開始した。その主要な相手先の一つである日本にとっても、国内のLNGの5%を占めるまでとなり、新たな鉱区の開発に加え、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の不透明化の中で、その重要性はさらに高まっている。また未開発の金鉱や銅鉱、レアメタル鉱も多く存在することから、最後のフロンティアとしてアジア諸国からも視線が向けられている。

地域共同体化をめぐる意見の相違も

国際社会での発言力向上に加え、潜在的な資源の存在で、周辺大国から島嶼国への注目は急激に高まっている。中でも存在感を拡大させているのが、島嶼国のまとめ役的存在となっている地域協力機関PIF(太平洋諸島フォーラム)、およびその事務局である。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。