「おひとりさま」「ソロキャン」などの新語が続々と生まれ、単独での行動を楽しむ「ソロ活」ブームが止まらない。その実態をSNSデータから探ってみると、「単独行動=人間関係の希薄化」といった先入観とは全く違った、他人との新しいつながり方を模索する人々の姿が明らかに。

***

“ひとり”の意味が変わっているようです。ひとりでキャンプする「ソロキャン」や、食事や焚き火はその場の人たちと共にするけどそれ以外はひとりで過ごす「ソログルキャン」が人気です。ひとりでコンサートに参加する「ぼっち参戦」という言葉もあります。このような言葉や行動がいつ出現し、その背景にどんな生活者の意識があるのかを、データから読み解いてみましょう。

SNSデータから探る「ソロキャン」の誕生

現代で私たちはソーシャルネットワークという人とつながることが目的の道具を日々駆使していますが、一方で「ソロキャン」のように「ひとり」に向かう生活者もいます。傍からは孤独にみえるかもしれませんが、実態はどうなっているのでしょうか。

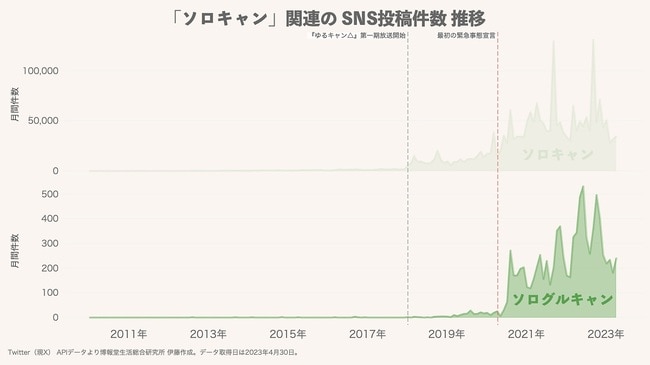

まず「ソロキャン」という言葉がいつ頃から使われ始めたのかをデータから明らかにしてみましょう。次のグラフはX(旧Twitter)のデータから1カ月当たりの投稿数をカウントし時系列推移を視覚化したものです。Twitterがサービスを開始した2008年まで遡ってデータを取得した上で、グラフには2010年以降のデータを採録しています。ご覧のように長い間ほとんど使われていなかったことがわかります。

その状況が変わり、「ソロキャン」が使われ始めたのが2018年1月です。この時期は、キャンプを題材にしたアニメーション作品『ゆるキャン△』の第一期放送開始と重なります。作品のタイトルには「ソロ」の要素はないですが、女子高校生たちが学校生活やSNSで親しくしながら、グループキャンプだけではなく、ときにはひとりでキャンプする様子が肯定的に描かれています。

「単独でキャンプする人は上級者やライダーを中心に以前から存在した」というのはよくなされる指摘ですが、データからみえてくるのは、この作品をきっかけとしてひとりでキャンプする人が増えるにつれ、同じ行動が「ソロキャン」「ソロキャンプ」という語彙によって肯定的な意味を伴いながら再定義されていったプロセスです。

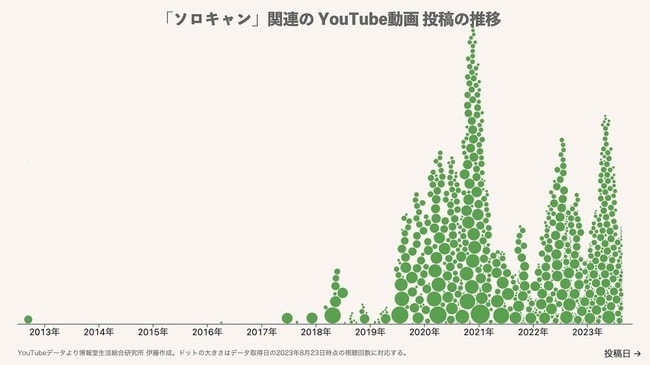

YouTubeでも「ソロキャン」「ソロキャンプ」を検索すると、ソロキャンプのやりかたや道具について解説したたくさんの動画がヒットしますが、それらの各動画が投稿された時期を時間軸上に可視化してみたのが次のドットグラフです(ドットの大きさはデータ取得時点の視聴回数に対応させています)。

みつかった最古の動画は左下にある2012年9月に投稿されたものでしたが、それ以降4年間はほとんど投稿がみられません。行動形態としては存在していても、あとに続くものはなかったようです。投稿が目立ち始めるのはXと同じく2018年前後で、19年の7月以降、本格的に増えていき、視聴回数としてもよくみられている動画が多くなっていることがわかります。

ではその「ソロキャン」の進化系ともいえる「ソログルキャン」という言葉の投稿頻度が増えるのはいつでしょうか。これは明確で、新型コロナウイルスの感染拡大以降の2020年の8月なのです。

人との接触機会など「三密」の回避が推奨され、先行き不透明な社会状況下で、他人との距離を確保しつつ最低限のつながりをつくることが可能な「ソログルキャン」というハイブリッドな形態と語彙が、生活者によってつくりだされたということなのかもしれません。

コロナ禍以降、倍増した「ぼっち参戦」

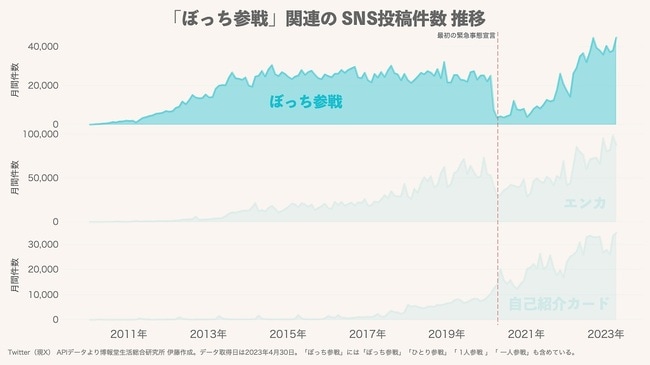

次にコンサートやイベントにひとりで行く「ぼっち参戦」がいつ頃から使われ始めたのかを可視化で確認してみましょう。こちらも2008年まで遡って分析してみると、実は「ソロキャン」よりもずっと早い時期から使われ始めていることがわかります。

「ぼっち参戦」は2012年から2013年にかけて投稿数が増え始め、2014年以降は月間2万件前後の投稿が続いています。コンサート類の開催自体がぐっと減ったコロナ禍で一旦落ち込みますが、まもなく再び増加し、2023年に入ると過去の2倍近い投稿件数に達しているようです。

このデータの非常に興味深い点は、2022年にまん延防止等重点措置が解除された後、「ぼっち参戦」が元の水準に戻るか減少するかと思いきや、むしろ逆に過去最高水準を記録しているということです。

「エンカ」「自己紹介カード」の“発明”

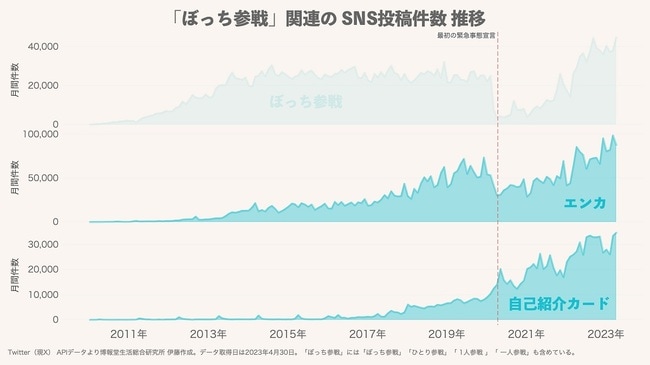

加えて注目したいのが「ぼっち参戦」に関連して使われる言葉「エンカ」と「自己紹介カード」です。この二語は、「ぼっち参戦」に数年ずつ遅れながら徐々に件数を増加させていきます。

エンカは「遭遇する」という意味の新しい表現です。 元々はゲーム内で敵と遭遇(エンカウント)することを指していましたが、現在ではSNS上でだけつながりのある人とコンサートやイベントの会場で実際に会うことを表現するために使われることが多いようです(類似の表現として「合致」などもみられます)。例えば、

「米津玄師さんのサンドーム福井2日目のチケット取れました! ぼっち参戦ですがフォロワーさんとエンカしたらよろしくお願いします」

というように使われ、「偶然会えたら嬉しいです」「私をみかけたら声をかけてください」というようなニュアンスを含むことが多いようです。

「自己紹介カード」は元々は就職活動時に学生が名刺代わりに企業の採用担当者に渡すものとして使われていましたが、SNSに画像付きで投稿される場合には、特定のアーティストやアニメーション作品、ゲームを好きになった理由や、好きなメンバーやキャラクターを自分の「推し履歴」として簡単なプロフィールとともに記して投稿される画像のことを指すようです。例えば、

「Adoさんの◯月◯日 新潟県民会館、ぼっち参戦します。自己紹介カード作ってみました。エンカしてくださる方いたらよろしくお願いします!」

というように使われます。

ともに相手や日時が確定された誘いや約束なのではなく、ばったり遭遇する可能性に期待したり、現地で自分のことをみつけてもらえる可能性を高めるための言葉やツールであるというのが特徴です。ここが、特定の相手(しばしば複数)との確実な約束というニュアンスのある「オフ会」と異なる点です。

またいずれの言葉も、ゲームや就職活動といった元々使われていた分野から、ライブやイベントといった自分が関心のある分野に“転用”されて使われ始め、独自の意味を帯びるに至っているという点が非常におもしろいですね。これも「ソロキャンプ」「ソログルキャン」と同じく、生活者によってつくりだされた、ある種の“発明”といえるかもしれません。

いずれにしても、「ソロキャン」や「ぼっち参戦」など“ひとり”での行動は以前から増えていたとみられるわけですから、「コロナ禍によって余儀なくされた」というよりも、「そもそも生活者の中に潜在していた動機が、コロナ禍で偶然にも促進された」というのが現実に近いのかもしれません。

友人数よりも対人ストレス回避

そこで気になってくるのが、なぜそのような言葉と行動が必要とされるようになったか、ということです。その背景を博報堂生活総合研究所が30年間続けている長期時系列調査「生活定点」から探ると、非常に興味深い傾向が浮かび上がってきます。

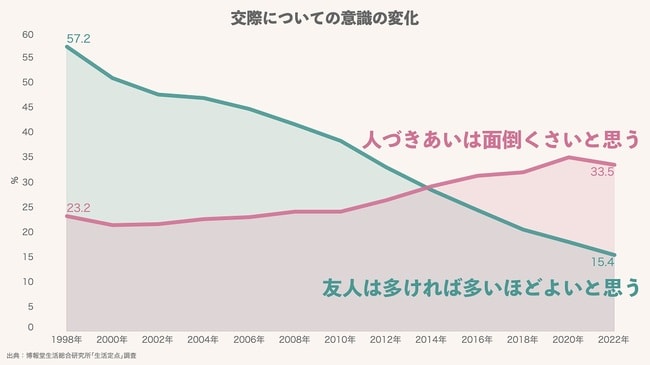

次のグラフは「交際について、あなたにあてはまるものを教えてください。」という質問に「友人は多ければ多いほどよいと思う」と答えた人と「人づきあいは面倒くさいと思う」と答えた人の割合の時系列推移を示したものです。

ご覧のようにかつて6割近くあった友人数の多さへの肯定的な意識が、24年間で一貫して低下し続けています。一方で次第に上昇してそれを逆転してきたのが「人づきあいは面倒くさいと思う」です。ここからは、友だち疲れとも言える人間関係がもたらすストレスの回避の傾向をはっきりと読み取ることができます。

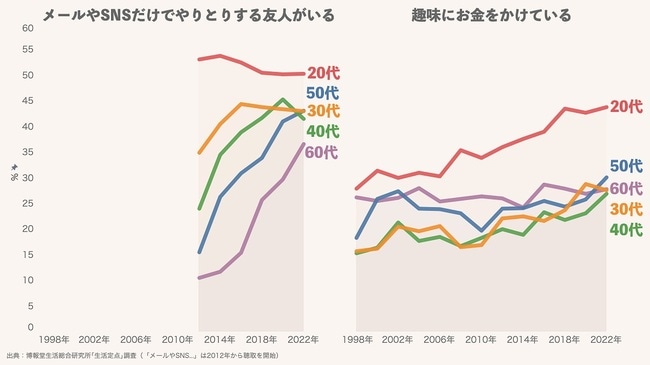

では生活者は何に関心をふり向けているのでしょうか。次のグラフは「メールやSNSだけでやりとりする友人はいますか?」という質問に「いる」と答えた人の割合と、「現在、何にお金をかけていますか?」という質問に「趣味」と答えた人の割合の時系列推移を視覚化したものです。

メールやSNSだけでやりとりする友人がいる人の割合は、20代は以前から高くそれほど大きな変化はないのですが、30代以上の生活者で著しく上昇しています。特に50〜60代の伸びが目立ちます。他方、趣味にお金をかけている人の割合はどの年齢層も上昇傾向ですが、特に20代の伸びが目立ちます。

こうしたデータからは、リアルな人間関係のストレスを最低限におさえつつ、必ずしもグループでなくとも楽しめるものを含めて没頭できる趣味をみつけている生活者の姿がみえてきます。その趣味はキャンプかもしれないし、アーティストやコンテンツのキャラクターを推すことかもしれません。そしてその過程で生じた人間関係は、オンラインでゆるやかに形成されていくこともあるのかもしれません。

生活者がひろげる“ひとり”の可能性

辞書を引くと、“ひとり”の意味には「仲間・相手がいなくて、その人だけであること。単独。」とあります(デジタル大辞泉)。

ところが様々なデータからみえてくるのは、一見ひとりぼっちで活動をしているようにみえる生活者が、実はゆるやかに他者とつながる可能性をひろげている様子です。あるいはむしろ、新たな仲間・相手とつながるために一時的にひとりになっている両義的な待機状態、それが現代的な“ひとり”であるのかもしれません。

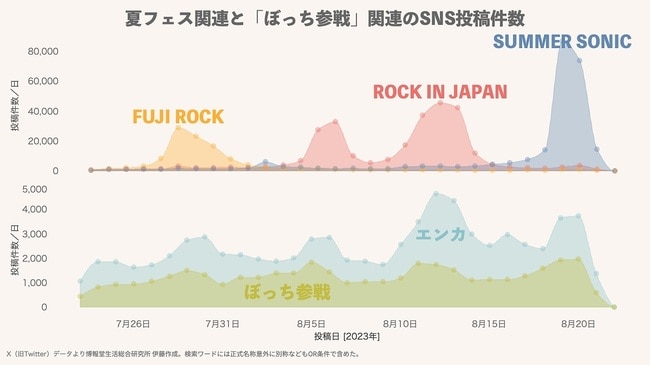

次のグラフは、今年の7月から8月にかけて開催された音楽の夏フェスに言及した投稿の件数と、「ぼっち参戦」「エンカ」を含むSNS投稿件数の推移を並べたものです。

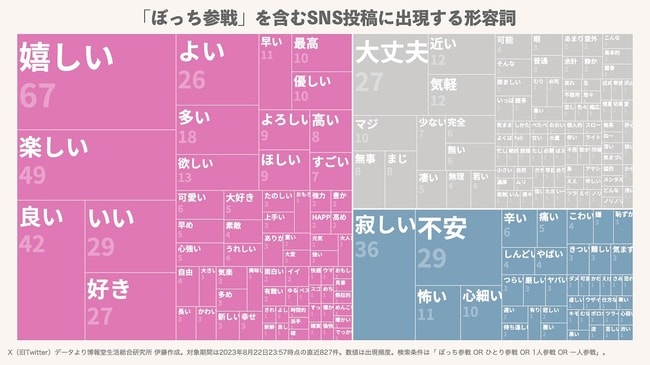

夏フェスの投稿件数は開催日前後に顕著なスパイク(数値の急増)がみられるので、現地に参加している人を中心に多くの投稿がなされていた様子がうかがえます。一方、「ぼっち参戦」「エンカ」も同じタイミングにピークがみられます。次のグラフは同時期に「ぼっち参戦」関連の語を含んでSNSに投稿された827件の本文を自然言語解析し、一緒に使われている形容詞の頻度を算出して面積として可視化したものです(ツリーマップといいます)。

出現している形容詞をAI+手動補正でポジティブ、ネガティブ、中立に分類した上で、それぞれピンク、ブルー、グレーで表しています。ご覧のようにポジティブな形容詞が多数派となっています。語の意味は文脈によって変わるので一概にはいえませんが、「明日はついにライブです!楽しみすぎます。ぼっち参戦だからドキドキするけどお友達出来たらいいな」といったような、不安も感じつつ楽しみや高揚感が滲み出るような投稿が多くみられました。

また「エンカ」を含む投稿には、音楽以外のアニメーション関連やゲーム関連のイベントに言及するものも含まれますが、個別の投稿をみてみるとフェスへの「ぼっち参戦」を存分に楽しんでいる投稿はもちろん、「不安だけど誰かと『エンカ』できたらいいな……」と仲間を探している投稿や、現地で見事に「エンカ」できて、自分たちのSNSアカウントが表示されたスマホを並べた記念写真まで、たくさんの投稿がみられます。下の写真はSNSに溢れる「エンカ」写真を私が再現したものですが、他にも揃いのぬいぐるみやうちわなど、さまざまなバリエーションがみられます。

次のグラフは「エンカしました」を含むX投稿画像636枚を収集し、AIを用いて写っているものの物体検出を行った結果を可視化したものです。ご覧のように、上位には「ガジェット」「コミュニケーションデバイス」などスマートフォンやその画面に関連するものが並んでいることがわかります。

「顔バレ」への配慮からか人物の集合写真は少ない一方、非常に多いのが「スマホの集合写真」というわけです。生活者が撮影しているのは、「ぼっち参戦」の行先で得られた“関係性”であるようです。

少子高齢化や単独世帯の増加が進行する日本では、家族単位での消費が減りひとりでの消費が増えていくとみられます。また働き方改革やリモートワークの進行で、職場のグループで連れだって飲食や娯楽を消費するということも減っていきそうです。ビジネスには負のインパクトばかりがありそうですが、今回取り上げた様々なデータからは、従来なら都合の合うグループに属していないと行動しなかった生活者が“ひとり”で行動を起こしている様子や、場合によってはグループで行動している時以上の熱量をもって趣味に没頭したり、新たな関係性を得ている様子が浮かび上がってきました。もしかしたらそんな“ひとり”というのは、現代における縁のつくりなおしのプロセスの一つなのかもしれません。

生活者の「ブリコラージュ」

「ソロキャン」や「ぼっち参戦」という言葉に、「ソログルキャン」「エンカ」という新たな関係の形。これらはいずれも企業やマーケターがつくりあげたものというよりは、生活者が「対人ストレスを回避しながら、他者と関係したい」といった思いから、ある意味では“必要にかられて”使い出したものだと考えられます。そうした言葉や関係性の中で、“ひとり”の意味が広がりつつあるのです。とても興味深いことです。

私は今回のデータ分析/可視化の経験を通じて、文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースの概念である「ブリコラージュ」(寄せ集めてつくる)という概念を思い出しました。元々は「日曜大工」や「器用仕事」を意味するフランス語ですが、彼は世界各地の先住民にみられる、ありあわせの道具材料を用いて本来の用途とは関係なく、当面の必要性に役立つ道具を自分の手で作るという行動を紹介し、ブリコラージュと呼んで評価しました。

「ソロキャン」や「ぼっち参戦」にも、ブリコラージュのような、生活者ならではの創意が感じられます。その創意の発揮は、私たちが思い込んでいるよりも意外と早く、そしてはるかにいきいきと使われているようです。

生活者の行動自体が生み出しているといえるソーシャルメディアなどのビッグデータの分析をしていると、ときに分析者である私たち自身の思い込みを軽々と踏み越えていくような結果に出会うことがあります。これは分析者が仮説を立てて設計を行い収集する従来の調査データ分析とは、少し異なるところです。

一方で誰かが設計して管理しているものではないぶん、人間による理解が難しいときもあります。そんな難物から、プログラミングやデータ可視化の手法の試行錯誤を通じて、自分にはみえていなかった生活者の気持ちや、知らなかった“世界の余白”がみえてきたと感じられる瞬間があります。これがデータ可視化の醍醐味なのではないでしょうか。

参考文献:デジタル大辞泉

https://www.weblio.jp/content/%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A(参照2023.9.1)