「恐怖政治の独裁者」ロベスピエールが、今なぜ再評価されるのか――「清廉なポピュリスト」の光と影

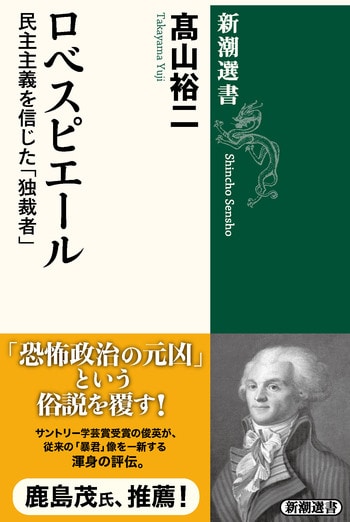

髙山裕二『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』(新潮選書)

フランス革命において独裁政治を行い、政敵を次々と粛清、最後は自らも断頭台で処刑されたロベスピエール。「恐怖政治の元凶」とされる元祖〈ポピュリスト〉が、今なぜか世界で再評価されつつあるという。

日本でも、髙山裕二・明治大学准教授による新刊『ロベスピエール:民主主義を信じた「独裁者」』(新潮選書)が刊行された。民主主義を信じた「独裁者」とは、いったいどのような政治家だったのか。ヨーロッパ政治史を専門とする板橋拓己・東京大学教授が、その読みどころを紹介する。

***

「正義の暴走」という負のイメージ

ロベスピエールというと、どんなイメージだろうか。フランス革命が生んだ「独裁者」であろうか。「恐怖政治」の代名詞だろうか。あるいは、今風に言えば「正義の暴走」を体現する人物というイメージかもしれない。

たとえば、ちょうどいま大学のゼミで講読している高名な国際政治学の古典には次のような文章があった。「ロベスピエールは、その動機から判断すれば、史上最も有徳な人物のひとりであった。しかし、彼が自分自身よりも徳において劣った人びとを殺し、みずから処刑され、彼の指導下にあった革命を滅ぼすに至ったのはほかでもない、まさにあの有徳のユートピア的急進主義のせいであった」(モーゲンソー『国際政治――権力と平和』原彬久監訳、岩波文庫、2013年、上巻47頁)。

いずれにせよ、革命家マクシミリアン・ロベスピエール(1758-94)には、どちらかと言えば負のイメージが強いように思える。実際、パリにはロベスピエールの銅像やその名を冠した通りはないという。これは、たとえばパリの中心部オデオン駅の近くに銅像があり、ダントン通りもある、いまひとりの革命家ジョルジュ・ダントン(1759-94)とは対照的である。

ロベスピエール再評価の2つの文脈

近年、このロベスピエールへの関心が新たに高まっているようだ。日本でも彼に関する本を手に取る機会が増えた。ピーター・マクフィー『ロベスピエール』(高橋暁生訳、白水社、2017年)や松浦義弘『ロベスピエール――世論を支配した革命家』(山川出版社、2018年)といった手ごろな伝記が刊行されたし、今年に入ってもジャン=クレマン・マルタン『ロベスピエール――創られた怪物』(田中正人訳、法政大学出版局、2024年)という書がでている。

これには2つの文脈があるように思われる。ひとつは、「恐怖政治」と結びつけられ、いわば「悪魔化」されてきたロベスピエール――これは政敵によるイメージづくりの影響でもある――を、歴史学的に公正に評価しようという動機である。かつて歴史家マルク・ブロックは「ロベスピエール派にも反ロベスピエール派にも勘弁願いたい、お願いだからごく単純に、ロベスピエールがどのような人だったかを言ってほしい」(『新版 歴史のための弁明――歴史家の仕事』松村剛訳、岩波書店、2004年、119頁)と書いたが、ブロックの時代よりも飛躍的に進歩したフランス革命史研究をふまえて、あらためて「ロベスピエールがどのような人だったか」を描こうとする著作が増えているのだ。

他方で、かかるロベスピエール再評価の流れは、現代世界の動向と無関係ではあるまい。いわゆる「ポピュリズム」の台頭や「民主主義の後退」などといった現状を背景に、現代民主政の原点のひとつと言うべきフランス革命が生んだ「独裁者」にあらためて注目が集まるのも、自然なことのように思える。

元祖〈ポピュリスト〉が求めたもの

新刊の髙山裕二『ロベスピエール――民主主義を信じた「独裁者」』は、まさにこうした流れのなかで生まれた作品と言える。では、本書独自の特徴は何だろうか。著者は、ロベスピエールが歴史上の他の「独裁者」と異なるのは、「彼が民主主義を信じ、それに身を捧げようとした、ということである」と述べる。本書は、ロベスピエールが信じ、生涯をかけて探求した民主主義とはいかなるものだったかを描くことに注力するのであり、そこが本書の読みどころとなる。

本書によれば、ロベスピエールは、「私は人民の一員である」と言い続けた「元祖〈ポピュリスト〉」であり、市民同士ないし市民と政府の一体化を求め、「代表者と人民の透明な関係性」を追求した。ここで注意すべきは、ロベスピエールが、あくまで代表者(議員)の役割を重視したことである。代表者が一般的な利益を示すことで人民との「透明な関係性」を構築する。そこで代表者に必要とされるのは、個別の利害関係にとらわれない「美徳」である。ロベスピエール自身、同時代人に「清廉の人」(=腐敗していない人)と呼ばれていた。他方で、不純な(=腐敗した)人物は糾弾や排除の対象になりえる。

ロベスピエールが信じた民主主義の根幹はかようなものであり、基本的には生涯変わらないが、それは歴史的文脈から生まれ、また歴史的文脈によって功罪を生み出していく。本書は、ロベスピエールの生涯をたどりながら、彼流の民主主義の危うさとともに、その可能性を探っていく。

女性の権利を主張した「清廉の人」

法曹一家に生まれたロベスピエールは、「抑圧された人びと」を擁護するためにやはり法曹の道に進み、啓蒙を掲げる弁護士として活動した。上述の「美徳」については、すでに1783年のアラス王立アカデミー入会演説で述べている。そこでロベスピエールは、「名誉」を政治的なものと哲学的なものに区分し、モンテスキューがイギリス君主制の原理として評価した前者の政治的名誉を批判する。それは地位や身分を前提とし、虚栄心と結びつくからである。それに対して、良心、あるいは人間の内面から湧き上がる感情が哲学的名誉とされ、それこそが「美徳」とされる。そして「真の共和政」は「美徳」ないし良心にもとづく政治であり、そうでなければならないと説かれるのである。

また、1786年にアカデミー院長に選出されたロベスピエールは、女性を学術の世界に受け容れることの意義を説いた。よく知られているように、ロベスピエールは、ジャン=ジャック・ルソーを「師」と仰いでいたが、女性の役割について「師」とは考えを異にしていたことは興味深い。ロベスピエールにとって、女性の「権利」を主張することは、偏見や無知との戦いの一環だった。この点は、「単純な、粗野に育てられた娘」のほうが「学識のある才女ぶった娘」よりもはるかにマシだと語ったルソーとは対照的である。もちろん時代的な限界はあったとはいえ、女性は男性の「お飾り」ではなく、その能力で評価されるべきだとロベスピエールが主張したことは過小評価されるべきではないと著者は指摘する。

1788年にフランス国王ルイ16世が全国三部会の召集を決定し、「世論」が大きな力をもつようになるなか、ロベスピエールも活発な言論活動を開始する。ここでロベスピエールは、身分制という社会構造自体の不正義を追及するとともに、「代表」問題については、人民の普通選挙権が不可欠で、これが実現すれば能力と美徳によってのみ「代表」は選ばれると主張した。また、ロベスピエールは、〈われわれ〉の外部にいる特権階級の「敵」以上に、第三身分(平民)内の「敵」のほうが革命にとってより危険な障害であり、その「敵」を〈内〉から排除すべきだと考えた。つまり、純粋な〈われわれ〉の創出がめざされたのである。

1789年4月、全国三部会の第三身分の代表に選ばれたロベスピエールは、ヴェルサイユで革命の渦に巻き込まれていく。そのなかでロベスピエールは、「能動市民」(公権力の形成に参加する権利をもつ市民)と「受動市民」(女性や子供、外国人、公に貢献していない市民など能動市民ではない者)を区別するようなシィエスらの議論に反対して、あくまで基本的人権と人民主権という革命の諸原理を強調し、とりわけ人間の「平等」を説いた。その際、ロベスピエールは人民を善良かつ寛大な存在と考えていた。革命が進むなか民衆と議員が乖離していくと、ロベスピエールは民衆に寄り添う姿勢を見せ、民主主義の守護聖人となった。さらに、1791年5月に議員の再選禁止法案を提出することで、ロベスピエールは「清廉の人」と呼ばれるようになる。

「最高存在の祭典」の開催から、失脚・処刑へ

しかし、憲法制定議会が解散し、アラスに帰郷した際、ロベスピエールにも変化がみられる。彼がみたのは、革命に抵抗する「宣誓拒否聖職者」のミサで「奇跡」を信じる民衆であった。ここでロベスピエールが発見した民衆は「無知な人びと」であり、聖職者によって惑わされて「革命の敵」になりかねない存在であった。そのためロベスピエールは、いまあるがままの民衆と一体化するわけにはいかなくなり、民衆像の修正を迫られたのである。さらにアラスでの経験は、教会と司祭の政治的な影響力に対する警戒心をロベスピエールに抱かせた。こうして、教会の影響力を排除しながら民衆をいかに教育し啓蒙していくかが、ロベスピエールの課題となっていく。

1792年9月、国民公会の開幕とともに、王政の廃止が宣言され、共和国が誕生する。国民公会でロベスピエールは「司祭」(ジロンド派のコンドルセの言葉)のようであったという。あくまで代表者と人民の透明な関係性を求めたロベスピエールは、陰謀が国内の隅々にまで浸透していることを告発し、陰謀を企てている者は自ら告白すべきであり、そうすれば許され、人びとの意思は一致すると説いた。また、1793年には、敵に買収された新聞の発禁を訴え、言論・出版の自由を否定するような発言もするようになった。

1793年7月、ロベスピエールは公安委員会に加わり、初めて政府側の職に就く。ここで彼は、あくまで人民と代表の意思の一致した「民主主義」の名のもとに、党派の消滅を訴え、「敵」と「味方」を峻別しながら「内なる敵」の追及に執着し、公安委員会への無限の信頼を要求するようになる。革命の初期には政治難民の受け入れを歓迎していたが、このころには国内の外国人を「敵」とみなし、その逮捕にも賛同した。

1794年5月、ロベスピエールは、民主政治の核心を担うべき「最高存在の崇拝」(=革命のための宗教)を発表した。ロベスピエールによれば、神=最高存在と、霊魂が不滅であるという観念があってこそ、人は社会的であり、共和的でありうる。なぜなら、それによって、たとえ祖国のために不遇の死を遂げようと、人は慰められ、道徳・真理への熱意はいっそう強くなるからだ。こうして同年6月、ロベスピエールは「最高存在の祭典」を主宰した。ロベスピエールは、本来の「民主主義」に必要な人民の一体性、さらには人民と代表者との透明な関係性を、祭典を通じて創造しようとしたのである。しかしその翌月にはロベスピエールはクーデタで失脚し、処刑されることになる。

「清廉なポピュリスト」の出番は再び来るのか

以上のように「代表者と人民の透明な関係性」を追求してきたロベスピエールに対して、著者の評価は両義的である。一方では、あくまで「代表の原理」を擁護しつつも、民衆が自らの主権を行使する機会としての請願権を要求し、また誰よりも政治家が「美徳」を備え、透明=誠実でなければならないと考えていたロベスピエールを、著者は高く評価しているように見える。とはいえ他方では、「とにかく純粋というか実直で融通が利かないため、見ていて息が詰まる」として、「今、ロベスピエールのような人に現れて来てほしいとは思えない」とも「あとがき」で述べている。評価は読み手に委ねられていると言えよう。

「選挙イヤー」と呼ばれた2024年、われわれは実にさまざまな人物が指導者に選ばれるのを目の当たりにしてきた。どのような指導者を望むのか、「清廉なポピュリスト」たるロベスピエールを通して考えてみるのは意義があることだろう。

最後に、本書はフランス革命を描いた物語としても、とても読みやすいことを付記しておきたい。マラやダントン、死刑執行人サンソン、恋人テレーズのためにロベスピエールに反旗を翻すタリアンといった人物もいきいきと描かれる。また、本書の終盤で著者は、ロベスピエールの理想を挫折させたものを解き明かし、そしてロベスピエールが「恐怖政治」に傾斜していく原因となった人物を名指ししている。このあたりはさながら小説のようでもあり、ぜひともご自身で読んでいただきたい。

- ◎板橋拓己(いたばし・たくみ)

1978年栃木県生まれ。2001年北海道大学法学部卒業、08年同大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学)。成蹊大学法学部教授などを経て、22年より東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授。専攻は国際政治史。著書に『中欧の模索――ドイツ・ナショナリズムの一系譜』(創文社、2010年)、『アデナウアー――現代ドイツを創った政治家』(中公新書、2014年)、『黒いヨーロッパ――ドイツにおけるキリスト教保守派の「西洋(アーベントラント)」主義、1925~1965年』(吉田書店、2016年、日本ドイツ学会奨励賞受賞)。『分断の克服1989-1990――統一をめぐる西ドイツ外交の挑戦』(中公選書、2022年、大佛次郎論壇賞受賞)など。