鎖国下の江戸時代、日本独自の数学文化「和算」が華ひらく。天才和算家・関孝和のベルヌーイ数発見のような、世界にさきがけた業績がなぜ生み出されたのか。『江戸の天才数学者:世界を驚かせた和算家たち』(鳴海風著/新潮選書)から一部を抜粋・再編集して江戸流イノベーションの謎に迫る。

***

素性不明の大数学者

日本独自の和算文化を、数学としても世界に通用するレベルまで押し上げた最大の功労者は、やはり関孝和(せきたかかず)だろう。

没後「算聖(さんせい)」と称えられ、その名を冠した「関流」は、和算最大の流派として、明治初期にいたるまで日本の数学発展の中心に位置していた。そして、没後300年以上を経た今日でも、孝和の数学は世界の人々を魅了し、多くの数学者の研究対象となっている。

確かに、孝和の数学上の業績は抜きん出ている。鎖国政策が徹底されていた江戸時代に、中国の数学を出発点としながらもそこから飛躍し、独自の方法論で、部分的には同時代の西洋数学に匹敵するレベルにまで到達した。世界に先駆けて行列式やベルヌーイ数を発見するなど、膨大な研究成果を残している。

ところが、孝和の人生そのものについては不明な点が多く、まさに謎に包まれていると言ってもいいのだ。

そもそも、孝和がいつどこで生まれたかすらもはっきりしない。幕臣・内山永明の次男として誕生したが、出生年は寛永17年(1640)前後と推定されているだけで、特定されるにいたっていない。父永明が幕臣に取り立てられ、上野国藤岡(現群馬県藤岡市)から江戸牛込(現東京都新宿区)に移り住んだのは寛永16年であるから、出生年が特定されれば、出生地も確定する可能性が高い。しかし、もし江戸という結論になった場合はひと騒動だろう。なにしろ、「和算の大家、関孝和」として上毛かるたにも含まれている孝和は、群馬県にとって大切な郷土の偉人の一人なのである。

さらに、孝和が甲府藩の関家に養子に入った年も不明であるし、そもそも養父とされる人物の名前が甲府藩の記録の中に見つからないのである。

和算界のスーパースターともいうべき孝和の、そんな基本的なプロフィールすらわかっていないのは、不思議な気もする。いや、むしろ、わからない部分が多いからこそ、孝和は人々を惹きつけてやまないのかもしれない。

自己顕示欲のない天才

和算の歴史の中で、関孝和の数学は明らかに次元が異なっている。鎖国時代に、どのような研究プロセスを経て、行列式やベルヌーイ数の発見に到達し得たのだろうか。これは数学史研究の重要なテーマであり、今でも多くの数学者がこの謎に挑んでいる。

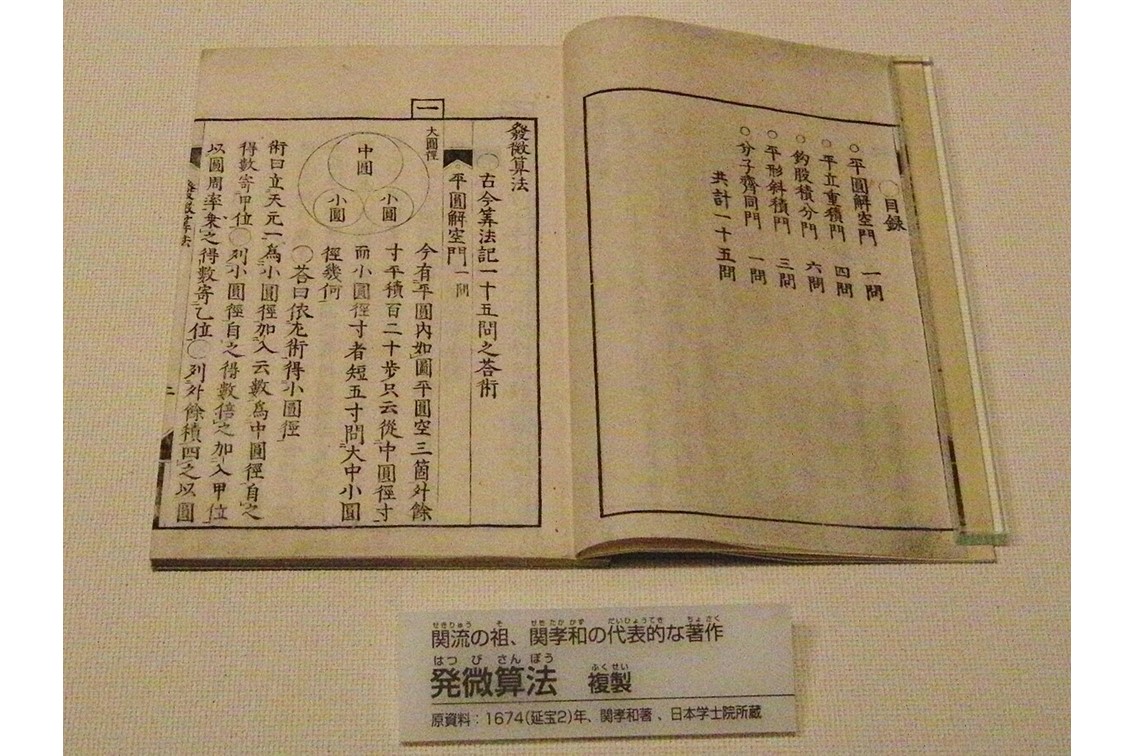

しかし、孝和がいつ数学と出会い、どのようにそれを進化させていったのかは、まだほとんどわかっていない。そもそも関孝和のデビュー作である『発微算法(はつびさんぽう)』からして、出版までの経緯は謎に包まれている。同時代の和算家からすれば、まさにある日突然彗星のように出現した天才に見えたはずだ。

『発微算法』の出版は、延宝2年(1674)のことである。孝和が発明した、未知数を含む係数の方程式を解く方法・傍書法(ぼうしょほう)が含まれていた。それまで最先端の数学とされてきた中国の天元術を超えて、和算を大きく進歩させた画期的な数学書である。

日本にはじめて天元術を伝えた本は『算学啓蒙(さんがくけいもう)』である。元の朱世傑(しゅせいけつ)が1299年に出版した本で、朝鮮を経て日本にもたらされた。万治元年(1658)に、訓点をつけた『新編算学啓蒙』として復刻されたが、当時の和算家たちの中には、理解できる者はほとんどいなかった。

天元術を理解して最初に本にしたのは、大坂の鳥屋町に住む沢口一之で、実に13年後のことである。一之は、『改算記』と『算法根源記』の遺題を天元術で解いて『古今算法記』を出版したのだが、その巻末には通常の天元術を使っても解けない十五問の遺題(いだい)がつけられていた。

この未解決の難題を、鮮やかに解いてみせたのが、孝和の『発微算法』であった。出版されたのは『古今算法記』から3年後の延宝2年(1674)であるが、どうやら孝和は『古今算法記』の遺題を見た瞬間に、その解法もわかっていたようである。いつでも解法を出版できる状態だったが、当時甲府藩では深刻な不作から一揆が発生し、それが江戸桜田の屋敷への門訴にまで発展していて、御用第一の孝和には数学書を出版するのは憚られたのであろう。

それでも、家老らの免職処分という形で甲府藩の一連の騒動が決着してから、わずか2ヶ月後に『発微算法』は出版された。

『発微算法』の序文には、そういった背景や孝和の気持が書かれていた。そこでは「世の中で数学が流行していて、門を立て、書を著すものは枚挙にいとまがない」とあり、孝和は続々と出版される数学書を読んでいたことがわかる。そして、『古今算法記』の難問に答える数学書が出ていないことも知っていた。「自分は回答できたが公開を遠慮していた」と書いている。しかし、「弟子たちが皆、学問を修めていない人のために伝えるべきだというので、ようやく出版することにした」という。

弟子が何人いたかはわからないが、三瀧四郎右衛門と三俣八左衛門という2人が、『発微算法』の校正をしたことが書かれている。この2人は、出版を勧めた弟子たちの中心だったはずだ。ところが、2人とも素性も数学上の業績もはっきりしない。

中国の数学書にもない画期的な傍書法を発明し、誰も回答できない『古今算法記』の遺題を解いたわけだから、多少なりとも気負いが見られてもおかしくない。しかし、「弟子たちが勧めるので出版することにした」というほど、孝和は自己顕示欲がない男だった。

実際、この『発微算法』が孝和の生涯で唯一の出版物となり、この本以降、彼が自分の名前で出版したものは一冊もない。独創的な研究成果を多く残したにもかかわらず、である。孝和にとって、数学の研究はあくまで楽しみであり、他人に自慢するようなものではなかった。

膨大な研究成果

孝和は、出版こそしていないが、膨大な著述を残している。興味深いのは、天文暦学を題材にした著述をいくつか残している点である。延宝8年(1680)の『授時発明』、天和元年(1681)の『授時暦経立成』、貞享3年(1686)の『関訂書』などがそれにあたる。観測記録である『日景実測』や『二十四気昼夜刻数』も孝和の著述らしく、実際に日影の長さから1年(太陽年)の長さも知ろうとしていたようだ。

この頃は、ちょうど渋川春海が改暦に取り組んでいた時代で、孝和も同じく改暦を目的とした天文暦学の研究をしていたという説があった。春海に改暦を指示したのが保科正之なら、孝和も藩主の徳川綱重から密命を帯びていたのではないかという、とても興味深い話である。

筆者もかつてこの説にインスピレーションを得て、『算聖伝』という小説を書いたことがあるが、現在の最新研究では、彼の関心はやはり数学であり、翦管術(せんかんじゅつ)の研究のために天文暦学を取り上げていたと考えられている。翦管術は天文暦学に必要な剰余方程式の解法で、『楊輝算法』の中にも現れている用語である。

貞享の改暦がなされたころは、甲府藩は不作続きで一揆が続発していたし、藩主も綱重から綱豊へ代替わりした時期で改暦どころではなかった。孝和自身は、『発微算法』出版後に弟子にした建部兄弟の指導と、検地役人としての御用に励んでおり、藩命を背負って改暦に挑んでいたとは考えにくい。

ただし、孝和の著述が最も集中したのは、この同じ時期、天和3年(1683)から貞享3年(1686)までの3年間だった。

天和3年(1683)の著述としては、『拾遺諸約之法・翦管術解』、『方陣之法』、『円攅之法(えんさんのほう)』、『角法並演段図』、そして数学遊戯「継子立(ままこだて)」と「目付字(めつけじ)」それぞれの理論化である『算脱之法』と『験符之法』などがある。もっとも特筆すべきは『解伏題之法』で、ライプニッツの個人ノートを除けば、世界で最も早い行列式の理論を述べた本であった。

貞享2年(1685)の著述には、ホーナーの方法と同じ数字係数方程式の解法を示した『解隠題之法』や、『開方翻変之法(かいほうほんぺんのほう)』、『題術弁議之法』、『病題明致之法』などがある。翌3年には、『関訂書』、『天文大成諺解(てんもんたいせいげんかい)』がある。『解見題之法』も貞享年間だと推定されている。数学者として、もっとも脂が乗っていた時期であった。

元禄年間に入ると、孝和の数学研究にはあまり大きな動きが見られなくなる。元禄年間も後半になると、後継ぎがいなかった孝和は真剣に養子を取ることを考えはじめ、実弟永行の子だった新七郎を養子に迎える。新七郎は数学とは無関係だったから、数学の後継者として新七郎を選んだわけではない。あくまで武士として関家の存続を願ったのである。

宝永3年(1706)、新七郎を将軍綱吉に拝謁させると、その2年後に孝和はおよそ70年弱の生涯を閉じた。

それから200年余り後、幕末から明治維新にかけて、日本は近代化を進めるため西洋数学を受け入れたが、それができたのは関流が数学として真に優れたものだったからだ。

その後日本は、世界的な数学者を輩出してきたが、ある意味、日本の数学は孝和を中心に発展を遂げてきたとも言える。現在も日本数学会における最高の賞が「関孝和賞」とされているのももっともな話である。

- ◎鳴海風(なるみ・ふう)

1953年、新潟県生まれ。東北大学大学院機械工学専攻修了(工学修士)後、株式会社デンソーに勤務。愛知工業大学大学院で博士(経営情報科学)、名古屋商科大学大学院でMBAを取得。1992年『円周率を計算した男』で第16回歴史文学賞。2006年日本数学会出版賞。『円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦』(くもん出版)が第63回青少年読書感想文全国コンクール中学校の部課題図書。主な著書に『算聖伝 関孝和の生涯』(新人物往来社)、『江戸の天才数学者』(新潮選書)、『美しき魔方陣』(小学館)などがある。