2021年2月13日の深夜11時17分。突然、ごごごごと地鳴りがした。

「身構えていると、がたがたと家を揺さぶる地震が起こった。いつもある震度3か4のやつか、すぐ収まると思っていたら、尋常でない音とともに家がきしみ、いろんなものが落ちたり倒れたりした。『うそだろう』、『またか』、『なんでまた、こんなことが』。10年前の記憶がよみがえり、心で叫んだ。茶の間で一緒にいた長女をしっかり抱き寄せ、『この娘だけは守りたい』と、ただそれだけを激しい揺れの中で考えていた」

福島県相馬沖を震源とする大地震だった。最大震度6強の相馬市から近い宮城県山元町坂元。30秒とも1分とも知れず、すべてが再び崩れ去るか、とも感じられた地震がようやく収まると、亀井繁さん(50)は、ガラス食器の破片が散乱した台所を見ながら、仏壇のある部屋に入った。

2011年3月11日、東日本大震災の津波で、39歳で亡くなった妻宏美さんと、1歳だった次女陽愛(ひなり)ちゃんの位牌が倒れていないか、心配だった。仏壇の前に2人の遺骨が安置され、色とりどりの花、たくさんのおもちゃ、お菓子、そして写真に囲まれている。

「位牌がどうなっているか。もし倒れていたら、2人が傷ついているように思えて、心がせいた」。位牌は埋もれたように倒れており、亀井さんは優しく、並べて立ててあげた。

余震が続くかもしれず、同居する母親ら家族が安心できるように気を配ってから、勤めている介護老人福祉施設へと車で急いだ。数分で着くと、天井の配管にひびが入って水漏れが起きており、2つの部屋が水浸しになっていた。夜勤の同僚たちが入所者を他の部屋に移しており、亀井さんは部屋から溢れ出る水をせき止める作業に加わり、バケツで懸命にかき出した。水との格闘は朝方まで続き、若い世代の人たちは元気な声を出し合って頑張った。亀井さんの感情はその間、激しく波立っていた。怒りがこみ上げていた。

「あれから、わずか10年だというのに、なぜまた(大地震が)来たのか。なぜ、ここばかりに?」

妻と次女のいない世界に

亀井さんとは震災翌年の12年4月、仙台と山元町の間にある岩沼市の中央公民館であった「灯里(あかり)の会」で初めて会った。津波でわが子を亡くした親たちの分かち合いの場。「誰もが灯りに集い、傷ついた心を温められる場所」という意味の集いだった。「家族がどこにもおらず、これまでの人生を空白にされたようで恐ろしかった」、「復興という言葉を聞くたび、置き去りにされた思いだった」。

参加した15人の遺族は口々に語った。「いろんな人がいる、泣かせてもらおうと思った」と漏らす人もいた。静かに耳を傾けていた亀井さんの心境や、自身に起きていた出来事を筆者は知らなかった。それから10年後の取材でまず語ったのは、11年3月11日午後2時46分に発生した地震の後、町が津波に襲われてからのことだった。

町を走る国道6号沿いの山手にある、1998年から勤める介護老人福祉施設。海に近い自宅は約7キロ、車で10分足らずの距離にあった。町内で震度6強を記録した激烈な長い揺れの後、頭の中は自宅にいる妻と次女の安否でいっぱいだったが、津波のことは考えもしなかったという。

「家のある坂元駅近くの住宅街からは松林を隔てて海が見えず、遠い気がして、津波が来るとは想像できなかった。施設にはそれまで15年務め、率先して入所者たちの対応をしなければと考え、残ることにした。まわりからは使命感のある人と見えたかもしれない。だが、何をおいても、一番大事な妻と娘を助けに行かなければならなかった。そんな自分を許せず、繰り返し繰り返し、泣き叫ぶほど悔やむことになった」

町に、高さ12メートルとされる津波が襲来したのは同3時50分ごろ。自宅から近い中浜小学校の4年生だった長女は、大地震の後、同居する義父が自転車で迎えに行き、帰る途中、津波を目にして高台の神社に避難し助かった。義母は車で通院先におり無事だったという。町内では3000戸余りが被災して全半壊し、600人以上が犠牲になった。だが、直後は被災の状況が全く分からず、暗くなるのも早く、翌日、亀井さんが避難所を懸命に巡って、会えたのは長女と義父だけ。思わず長女を抱き上げ、声を上げて泣いた。2人はその後も見つからず、「妻と次女のいない世界など地獄だった」。

深い孤独に落ちて

宏美さんとは仕事の同期として知り合った。亀井さんは17歳でギターを手にしてバンド活動を始め、大学では本格的にブルースやロックを探究。音楽で生きたいという夢もあったが、就職は、鎧を着なければならないサラリーマンではなく、人とダイレクトに触れ合える介護の仕事が自分に合うと考え、現在の職場を選んだ。宏美さんは1つ年下だが、専門学校で学んで介護福祉士の資格も取り、別の施設で4年の経験もあり、一番身近で尊敬できる人になった。出会って2年目から付き合い結婚し、宏美さんもギターを買って、歌を響かせる家庭をつくった。

「長女が生まれると、親としての初心を教えられながら、妻と私も一緒に成長した。次女はただただかわいく、仕事から定時で家に飛んで帰って、お守りをする義母の手から取り返して抱きしめた。私の中では天使。誕生から1年10カ月、幸せの絶頂と思えるような毎日だった」

津波から2週間後、亀井さんに警察から電話が入った。「私の名前を書いた緊急連絡先のカードが遺体のポケットから見つかり、妻と分かった。病院で妻が寝ている夢を見て、もしかして、という気持ちはあったが」。何度か通った隣の角田市の遺体安置所で面会した宏美さんは、見つかった時、陽愛ちゃんを背中におぶっていたと聞いた。「妻は最後まで娘を離さず、守ろうとしていた。それが救いだったけれど、気が狂いそうになるほど泣いた」

山元町では一時、犠牲者の仮埋葬(土葬)を行わざるを得ないという情報が流れた。地元の火葬場の操業が間に合わないという事情が背景にあった。亀井さんは愛する人の遺体を焼く行為、時とともに傷みゆくことのどちらにもつらさを覚えたが、たまたま山形県米沢市が火葬を受け入れてくれるとの話を聞いた。

米沢には一番の友人がおり、付き添ってくれると電話をくれた。宏美さんと旅行をしたことのある街であり、縁も感じて、妻と次女との最後の旅をした。思いやりに感謝しながらも、亀井さんには「こんなつらい気持ちを分かってくれる人はいない。自分ただ一人でずっと抱き続けていくほかないのだ」という深い孤独の感情に落ちた。

その日に火葬を終えて、友人宅に泊めてもらった夜中のことだ。

夢で逢えた2人

夢の中に、宏美さんと陽愛ちゃんがいた。はっと目を覚まし、布団から起き上がって、まわりを確かめた。確かに友人の家の部屋だった。もう一度横になって目を閉じると、2人の姿はそのままにあった。宏美さんはしゃがんで、こちらを見ている。その後ろで小さな陽愛ちゃんが手を振っていた。涙があふれてきた。話はできず、もどかしくもどかしく隔てられた距離も縮まらない。「この世でのお別れに来たのだ。あの世に行ってしまうんだ。もう会えないのだ」と感じ、苦しくなり、またつらくなって布団の中で泣いた。

その翌日、米沢から山元町に戻ると、JR坂元駅の近くから津波で流された自宅の残骸が見つかった、という知らせが入った。2階建ての家は1キロ余り流されて元の姿を留めず、がれきの山になっていたが、「そこに通い、目に付くところを指で掘ってみた。すると、諦めていた写真やSDカードが出てきた。何よりもびっくりしたのは、見覚えのある小さな箱が出てきたこと。妻との婚約指輪だった。あまりの驚きに絶叫していた。姿は見えないけれど、つながっているんだよ、と導いてもらった気がした。やっぱり、あれは夢じゃなかった。妻と娘の魂だったんだ、と思えた」

妻と娘の生きた証として、写真をアルバムに編んだ。完成したのは4月11日。最初の月命日であり、偶然にも、宏美さんと婚約した記念日だった。

絶望に心が沈んだ当初、「もう仕事はできないのではないか」と思ったが、職場には、ひと月後に復帰できた。「お年寄りたちは、私の境遇に泣いてくれたり、親身に声を掛けてくれたりした。天涯孤独の身という入所者からも助けてもらった」。そして、「死」や「魂」についての本もむさぼり読み、考えるようになった。津波で子どもを亡くした遺族たちの分かち合いの集いにも参加した。

「何年かするうちに、世の中には震災のほかにも、自死や事故、戦争など、いろんなことが起きていることも見てきた。『みんな、分かってくれ』と求めるのは違う気がした。妻と娘という一番大事な存在が他の人に分かるはずはなく、だから、誰も分かってくれない、という反発はなくなった。暗闇の中の小さな希望でも、すがるように探しながら、苦しさを泣いて吐き出しながら、また探していく。そうして生きていくようになった」

「待っている」

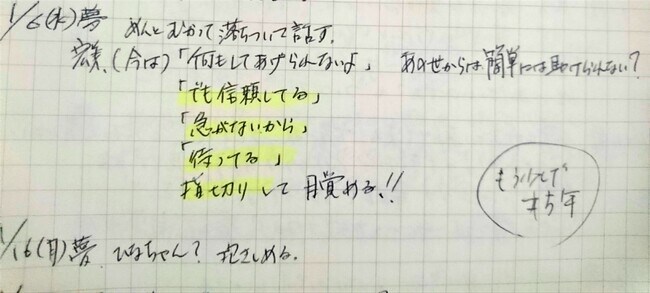

仕事から帰宅すると、亀井さんはノートを付けてきた。その日その日の自分の気持ちを「生きた証」として、忘れないように。そして、もう1冊、「夢のノート」を。米沢での出来事から、宏美さんと陽愛ちゃんは夢に現れるようになり、「私にとって、夢で逢えるのも大切な思い出であり、それは妻と娘との絆。夢を見るたび、1行でも書き留めている」。宏美さんは夢の中で語り掛けてくれるという。

夢のノートの11年のページにある、亀井さんの心に届けられた妻の言葉。2つの世界に隔てられ、もう永遠に逢えなくなる不安と、いつまでも結ばれていたい思いが波のように揺らぎ、切なくせめぎ合い、響き合っているようだ。陽愛ちゃんは小さいままだったり、成長した姿だったり、誕生日に一緒にお風呂に入って泡で洗ってあげていたりする。夢の中で触れ合う感覚は、現実のようにも感じられたという。

2016年1月6日のページには、ボールペンでこう記されている。

宏美(今は)「何にもしてあげられないよ」 あの世からは簡単に助けられない

「でも信頼している」

「急がないから」

「待ってる」

指切りして目覚める‼>

「何気ない夢でもそれは、私には魂の約束。震災から5年になろうとする、その夜の夢は私に確信させてくれた。私を待っている、信頼して、待っていてくれる。もう心配しなくて大丈夫、と。いま、こうして生きていても、妻と娘と、あの世で再会できる」

2年前の3月11日、流されてがれきとなった自宅の跡で見つかった宏美さんの腕時計(亀井さん提供)

津波に流された場所の自宅の残骸は撤去されたが、毎年3月11日に亀井さんはその跡に花を捧げ、手を合わせる。震災から3年目、道に戻る途中の土手で、数本の懐かしい腕時計が顔を出しているのを見つけた。そして、19年3月11日にも、バンドの部分が土に埋もれた状態で、宏美さんの愛用したダイバーズウォッチが露出していた。赤や黄色の特徴ある模様で、すぐに分かったという。

長年の雨風がこの世に返してくれた時計に、亀井さんは「そばにいるよ、約束だからね、と妻が言ってくれている」というメッセージを受け取った。この出来事は地元紙『河北新報』にも報じられ(同年3月22日の朝刊)、その記事を読んだ近隣の白石市の時計店主が修理を買って出て、津波に浸かって傷んだ形見の品に再び生命を吹き込んだ。

「妻が肌身に着けていたもの。生きた温もりをもって帰ってきてくれた気持ちになれた」

長女を守り抜く

「NH311 遺族サロン・スタジオ」。山元町役場に近い国道6号線沿いに、こんな看板のある白い一軒家が立つ。NHは、震災まで暮らしていた坂元地区中浜の略で、津波から児童、住民ら90人の命を守った中浜小学校(町の震災遺構)もある。もとは民間の音楽教室だった建物で、「魂」を模索して読んだ本約300冊を置き、同じ遺族にも、音楽を愛する人にも開かれたサロンとして、亀井さんが借りて17年秋にオープンさせた。

「仲間と楽しい音楽を持ち寄る集い『恩我功(おんがく)祭』を5回開いて、私も妻が弾いたギターを鳴らして歌った。娘も一緒に。でも、コロナ禍のために1年、残念だがお休み中。私も介護職なので、友人と会うのを自粛していて……」。友人たちの音楽活動にはいつでも開放しており、亀井さんらしく「現世」を生きるための場所になった。「遺族は、それぞれの思いとともにいろんな道を、いろんな早さで歩んでいる。私には妻と娘がいてくれてこその歳月であり、『いま』であり、そこには昔の音楽仲間たちとの再びの出会いがあった。新たに縁の生まれた人、共感でつながった人もいる。そんな人たちとの場になればいい、と思った」

あの津波の日に小学4年生だった長女は、いま大学生。母親と妹と変わらぬ家族として共に生き、語る父親を一番近くで受け止めてきた。「突っ込んで話はしないけれど、娘なりに感じたり、考えたりしてくれていると思う。いつも、買ってきたもの、もらってきたものを仏壇に供えるんだ。彼女もちゃんと結ばれている」

東日本大震災の「余震」だったという、冒頭の2月13日深夜の大地震。亀井さんの中で10年という時が一瞬につながった。

「この世で本当に大切なものは、何があろうとも娘であり、激しい揺れの中で長女を離すことなく一緒にいてやれた、守ってやれた。『あの日』にしてやれなかったことを、ようやく果たせた」。それは宏美さん、陽愛ちゃんへの約束でもあり、2人もまた助けの手を家族に差し伸べたことだろう。

3月11日を前に

3月11日とは、10年とは何だったか、あらためて亀井さんに問うてみた。

「何も変わらない自分もいるけれど、いまとは比べものにならないくらい毎日、泣いていた。絶望で真っ暗闇だった。涙がたまり続けて、何かあれば決壊していた。朝に起きてもすぐ崩れ落ちて、底なし沼に沈むようだった。3月11日で人生が終わったと思った」

「3月11日が近づくと、仏壇をきれいに掃除したり、思い出の品々を手に取って見直してみたり、2人を思うことに集中し始める。家が流されたあの場所に行けば、また、『どうして、あの時……』と悔いをよみがえらせる。でも、また夢で逢える。そして2人に導かれて、この世を生き抜けば、再会できる」

【連載一覧はこちらからご覧ください】