「戦争や時代に翻弄された私たちのような家族がいたことを、ただ知ってもらえたらそれでいいのです」。終戦から76年の今夏、重い口を開いたひとりの在日ベトナム人女性が大阪にいる。荘翠明さん(50)=仮名=。彼女の父は日本統治時代の台湾で生まれ、日本の軍属としてベトナムで戦い、戦後も残留。現地で出会った女性と結婚し、翠明さんが生まれた。

「幼いころ、両親はともにベトナム人だと思っていました。でも8、9歳の時に家族で難民として日本に来て、初めて父が流暢に日本語をあやつることを知りました。そして日本で成長するにつれ、日本統治時代の台湾に生まれた父の数奇な人生を知ることになったのです」

毎年この時期にテレビをつけると、戦時歌謡「露営の歌」(薮内喜一郎作詞・古関裕而作曲)が当時の映像とともに流れることがある。

「勝って来るぞと勇ましく ちかって故郷(くに)を出たからは 手柄たてずに死なりょうか……」

この冒頭のメロディを聞くと、翠明さんは晩年の父の姿を思い浮かべるという。

「ハーモニカが大好きで、繰り返しこの曲を奏でていました」

ベトナムで黄麻栽培の農業指導員に

翠明さんの父、荘百洋さん(1924~1986年)=仮名=は台南・麻豆の出身。

ベトナム残留邦人に関する先行研究者らが、台湾出身者も当時邦人の一員だったことに着目し、生前、百洋さんに聞き取り調査した記録などが残されている。それら記録や翠明さんらの記憶によると、百洋さんは地元で壮丁団の副団長を務めるなど、日本統治時代における台湾の地方エリートだった。

百洋さんは戦時下の1942年、台南州立農学校に付属する台湾総督府熱地農業技術員練成所に入り、そこで軍事教練を受け、農場作業に従事した。

前年の41年には、17歳で地元女性と結婚。43年初めに長女も生まれたが、当時の国策を受けて仏印(フランス領インドシナ)に送り出されることが決まり、妻子を郷里に残して43年5月、船でサイゴン(現ホーチミン)に到着。その後ハノイに北上し、日本資本の現地商社「大南公司」に配属された。

百洋さんは、ここで台湾から持ち込んだ種子による黄麻栽培の農業指導員として3人の若いベトナム人助手を部下とし、ハノイ東方バクニン省イエンフォン県などで収穫量増加に取り組んだという。

必要に迫られてベトナム語の上達にも励んだ。翠明さんは、「生前父は、この時はベトナム語版の『三国志演義』を読んで言葉を覚えたと教えてくれました」と振り返る。

日本の敗戦に心底落胆

戦局が悪化した45年には現地駐留日本軍の軍属となり従軍。所属大隊での通訳を担当するようになった。

この当時、欧州での枢軸国劣勢を受け、日本と協力関係にあったフランス・ヴィシー政権が崩壊すると、仏印の日本軍は1945年3月9日、駐留フランス軍の武装解除を目論んで、「明号作戦」を展開。ほぼ一夜にして現地フランス軍を制圧し、ベトナム阮朝バオ・ダイ帝を擁してベトナム帝国を樹立させ、その後ホー・チ・ミン率いるベトナム独立同盟会(ベトミン)ゲリラの掃討戦なども繰り広げた。

百洋さんも、ベトミン関係者を相手にした大隊長自らの取り調べに通訳として立ち会った。日本人としての責務を果たそうという強い責任感をもって職務を遂行したが、ベトナム渡航後の大南公司での待遇が内地日本人よりも一段低かったこともあり、ベトミンに対する同情心が強く、なるべく穏便な扱いになるよう通訳には気をつかったそうだ。

だが日本の敗戦を受け、45年11月には、元日本軍通訳という経歴からベトミン側に捕らえられ、ハノイ西方フートー省内の収容所に送られることになる。

証言記録によると百洋さんは「アジア人のためのアジア」のスローガンを掲げた日本の敗戦に心底落胆し、ベトナム北部に進駐してきた中国国民党・盧漢軍の略奪行為に悲憤慷慨していたという。台湾出身ではあっても、「日本人」としての矜持を保っていた。

口をつぐんだ収容所での処遇

終戦後、台湾に帰りたいとの思いが強かった一方で、ベトミンに生殺与奪の権を握られ、「運命(さだめ)にまかせるほかなかった」と語っていた百洋さん。

この時期のことは家族にも話しておらず、以後の収容所での処遇や行動などについて、明確な証言記録は確認されていない。

ただ、このころ現地で武装解除された元日本兵らが、「アジアの解放」「ベトナム独立」を夢見て内地に引き揚げず、ベトミンに協力し、ベトナム再占領を企図するフランス軍に対抗したことが判明している。彼らはベトナム初の陸軍士官学校「クァンガイ陸軍中学」で教官などを務めて近代戦術の伝授に協力し、それが後のベトナム人民軍幹部の養成に繋がった。

このいきさつについては、フォーサイト(2020年8月15日『「ベトナム独立戦」を支えた旧日本軍「秘密戦士」の生涯』)で発表し、今年4月に上梓した『アジア血風録』(MdN新書)でも詳細にまとめた。

この時期、日本語とベトナム語に堪能な通訳は希少だったため、百洋さんの親族の多くは「軍属時代の延長のように、ベトミンと残留日本兵らの通訳を担当させられたのだろう」と見ている。

クァンガイ陸軍中学で学んだ学生らはベトナム人民軍の中核となって、対仏、対米、対中戦に勝ち抜いただけでなく、後年ベトナム政府中枢の要職を担ったが、翠明さんの夫はこう言う。

「親類が日越間の貿易事業に乗りだした際、義父がベトナムの閣僚クラスと強力なコネを持っていたことに驚きました。高官との縁は、そうした職務に就いていた時にできたものとしか考えられない」

失われた故郷「日本領台湾」

1954年、ジュネーヴ協定締結でフランスのベトナム撤退が決定し、多くの残留日本兵らが引き揚げ船などで内地に帰還していった。

しかし、日本国籍を失った台湾出身者である百洋さんの歩む道は同じではなかった。故郷であるはずの「日本領台湾」は、敗戦によって日本が台湾から去り、歴史の中へと消えていった。

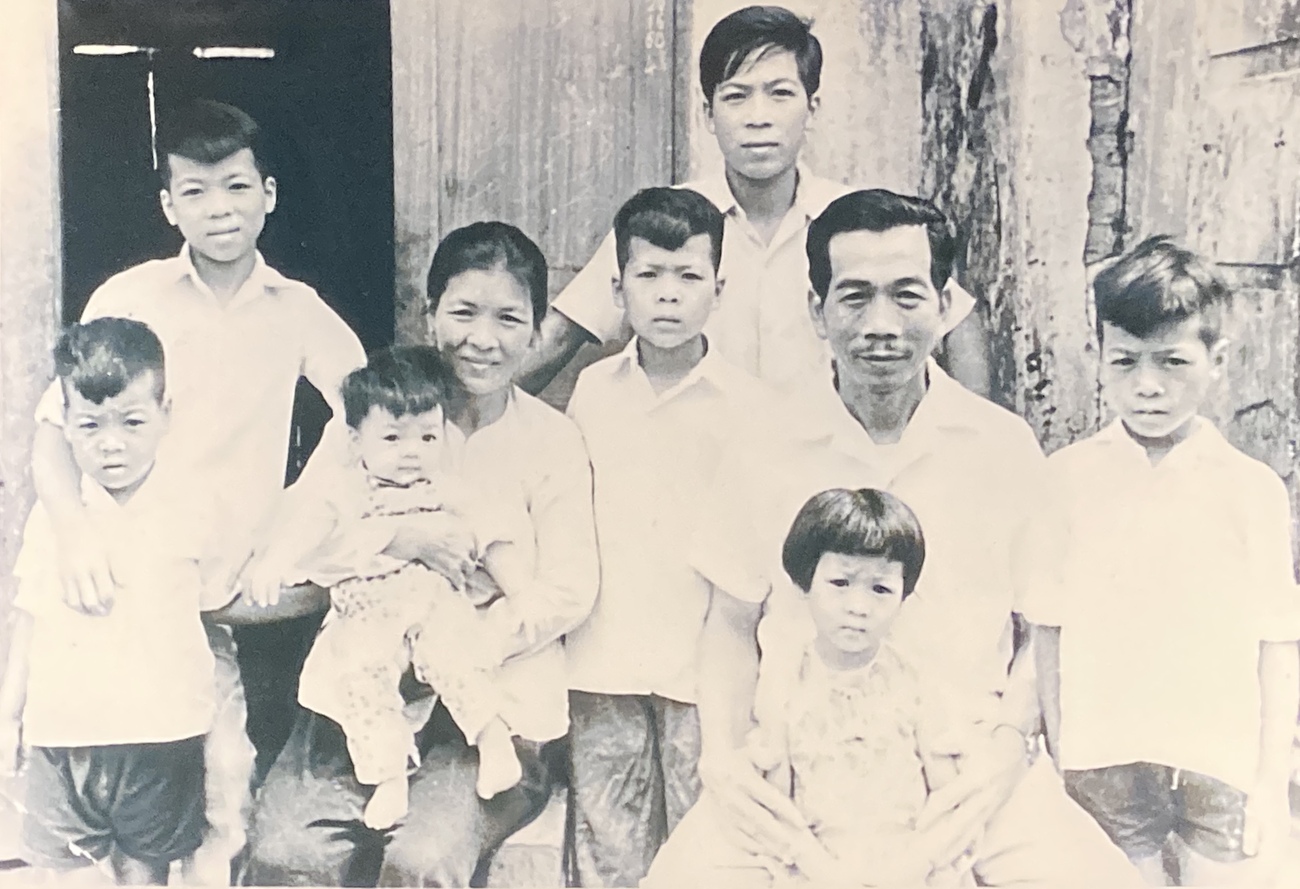

すでに「定住」を意識するようになっていた百洋さんは、1948年に現地でベトナム人女性を妻に迎え、以後、10人の子供をもうけた。三女が翠明さんだ。

ベトナムに滞在する限り、ベトナム政府は百洋さんを「外国人」「残留日本人」として遇し、その子供らも徴兵の対象にはしなかった。

第二次インドシナ戦争(ベトナム戦争)が始まると、百洋さんは米軍機襲来から身を挺して家族をかばい、惨禍を乗り越えた。

1975年のサイゴン陥落でベトナム戦争が終結し、ハノイに日本大使館が開設されると、百洋さんはこれを好機とみて何度も日本大使館に手紙を出し、「日本人」としての「帰国」希望を表明した。

しかし、日本側も「すでに日本国籍を失った台湾人」の遇し方に困惑していたのだろう。希望はかなわなかった。

難民としてベトナムを脱出

そうこうするうちに、1979年、中国軍がベトナム北西部に侵攻し、第三次インドシナ戦争(中越戦争)が勃発。現地で「華僑排斥」の嵐が吹く中、荘一家は二百数十人の華僑・華人らとともに「難民」としてベトナム脱出を試みることになった。

ハイフォンから120トン程度のボロ船に乗り込んで出航し、いわゆるボートピープルとなった荘一家。

長女と次女はすでに他家に嫁いでいたためベトナムに残り、百洋さんと妻、長男一家5人、次男一家3人、さらに未婚の三、四、五、六男と、三女(翠明さん)、四女の総勢16人が、ベトナムを脱出した。

彼らはまず香港にたどり着き、そこで14カ月を過ごした。この間に次男の妻が女児を出産し、翌1980年8月、家族17人で日本に到着。「ベトナム難民」として兵庫県姫路市にあった「財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部姫路定住促進センター」での生活が始まったが、実態は「元日本人」であり、流暢な日本語とベトナム語をあやつる百洋さんは、ここでも通訳として重宝された。時を置かず正式に雇用され、日本にボートピープルが押し寄せると、沖縄や長崎の現地施設に派遣されることとなったのだ。

百洋さんは当時の鈴木善幸首相にも手紙を書き、「正式な日本国籍の取得」の希望を伝えたが、返事はなかったという。「台湾出身の日本人」であることに誇りを持ち続け、しかしながら「ベトナム難民」のままに捨て置いた戦後の日本に対し、わだかまりを隠せなかったともいう。

85年になって日本政府はようやく百洋さんに台湾への旅行が可能となる再入国許可証を発行。百洋さんは実に42年ぶりに故郷の台南・麻豆を訪問し、そこで最初の妻と長女、郷党らの大歓迎を受けた。この時の様子は現地で大きく報道された。

しかしベトナムに残したベトナム人妻との間に生まれた長女と次女には再会することがかなわないまま、翌86年に病没した。

語学の適性を受け継いだ翠明さん

百洋さんのベトナム人妻は長命し、2016年に満90歳で他界した。2019年秋には、荘家の子全員による法要を行ったという。台湾家庭の長女、ベトナム家庭の長女、次女を含む、兄弟姉妹11人が初めて一堂に会し、神戸市内の親類宅でベトナム寺院の僧侶読経による法要を挙行。その後は高野山参詣や京都見物などを行った。通訳は翠明さんがひとりで担当した。

翠明さんは、語学の才能に恵まれた父親から同様の適性があると見込まれていたと信じている。

翠明さんは言う。

「私はいまベトナム語と日本語の通訳をしていますが、中国語も話せます。私が日本で義務教育を終えると、父は『君なら大丈夫だから』と言い張り、私を台湾の長姉のところへ無理やり単身渡航させました。ずいぶん無茶な話です。けれど、そこで一から北京語を勉強し、あわせて少し簡単な台湾語を覚えました。この時の経験が家族の再会に大いに役に立ちました」

日本人以上に日本語が、またベトナム人以上にベトナム語が堪能だったという百洋さんは生前、和歌を詠むこともあったようで、特に感慨を込めたという次の一首が伝わっている。

身を任せ嵐の中の渡り舟 巧みに操る船頭の腕

日本統治時代の台湾からの仏印派遣、戦乱のインドシナ・ベトナム、そしてボートピープルとしての香港への脱出、戦後日本でのベトナム難民としての暮らし……。

日本社会一般は「戦後76年」の時間軸を共有しているが、荘家にとっての本当の戦後は1980年に始まり、2年前にようやく区切りを迎えたとも言える。