新型コロナウイルス(以下、コロナ)の第5波が収束した。9月28日、政府は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置を9月末で解除することを決めた。では、コロナの流行は、これで終わりだろうか。そんなことはない。私は第6波の襲来は確実と考えている。本稿では、来るべき第6波対策について論じたい。

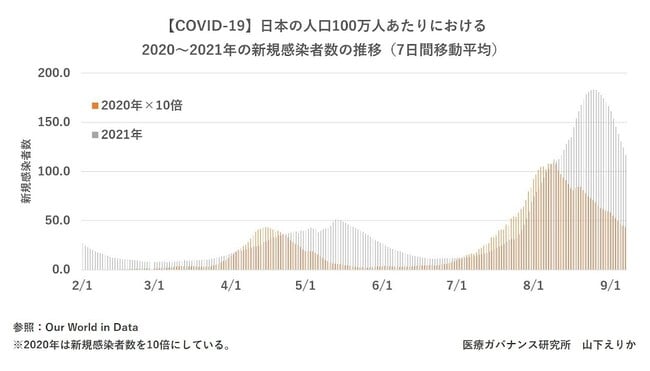

まずは、第6波がやってくると、私が主張する理由だ。それは、コロナの流行には季節性があるからだ。図1は2020年と21年の感染者数の推移を示したものだ。2020年の感染者数は10倍している。いずれの年も春は3月末、夏は6月末から感染が拡大している。春のピークは4週間、夏のピークは2週間、2021年の方が遅いが、これは感染力が強いアルファ株、デルタ株が流行したためだろう。

実は、この状況は日本に限った話ではない。日本と韓国の状況を図2に示す。ピークの感染者数こそ違うが、流行状況は酷似する。本稿では詳述しないが、主要先進7カ国(G7)でも流行状況は似ている。コロナの流行は世界で同期している。世界各国の人流、ワクチン接種率、規制の強度には違いがあり、共通するのは季節の変化だけだ。日本ではあまり議論されることはないが、世界中の研究者がコロナ流行の季節性に関心を寄せている。米国立医学図書館データベース(PubMed)で、「seasonality」という単語をタイトルに含むコロナ関連の論文を検索すると、34報がヒットする。今年に入り、増加している。

コロナの流行に季節性があるのなら、次の流行を予想することも可能だ。昨年は10月末から感染者が増加し、ピークの1月11日まで増え続けた。そして、ピークの感染者の数は、昨夏の約5倍だ。今冬、デルタ株の大型の流行が起こると考えて準備を進めた方がいい。10月末から感染が拡大するなら、残された時間は長くない。

「コロナ補助金」貯め込んだだけのJCHO

では、まずは何をすべきか。第5波の経験に基づき、具体的に対応すべきだ。第5波で問題となったのは、入院病床の不足だ。ワクチン接種が進み、重症患者は減ったものの、中等症患者を収容できる病院が準備できなかった。

世間では野戦病院の設置を求める声が強いが、その前にできることがある。それは、公衆衛生危機への対応が法的に義務付けられている厚生労働省傘下の地域医療機能推進機構(JCHO)や国立病院機構(国病)の患者受入を増やすことだ。このような施設の機能不全は、『コロナ「入院待機患者」が見捨てられる本当の理由』(フォーサイト、9月2日)でもご紹介した。

例えば、JCHOの場合、第5波真っ最中の8月6日現在、東京で運営する5病院の総病床数1532床のうち、コロナ患者用に確保されていたのは158床(10.3%)で、実際の受入数は111人だった。確保病床の70%、総病床の7.2%に過ぎない。

JCHOにカネがない訳ではない。JCHOが公開する財務諸表によれば、2020年度、JCHOが受け取った補助金の総額は324億円で、前年度から311億円増だ。このうち、コロナ名目は235億円である。

JCHOの問題は、このカネが診療に活用されていないことだ。都内にはJCHOが経営する病院が5つある。この5つの病院は、2019年度と比較し、20年度には当期純利益を18.1億円増やした。これは本部から補助金が投じられた訳ではない。診療業務収益が4.8億円増え、残りはコストカットによるものだ。経常費用は11.1億円、このうち人件費(診療給与)も1.1億円減少している。コロナ診療は手間がかかる。より多くの医師・看護師が必要となるが、JCHO傘下の病院は、人件費を減らしてまで黒字化することに懸命だったようだ。

では、補助金はどうなったのだろうか。収益として内部留保されている。2020年度のJCHO全体での純利益は201億円で、前年度の32億円から169億円も増加している。前年度から有価証券を130億円買い増している。

多くの国民は、自らが負担した税金が、このような使われ方をしているとは夢にも思っていないだろう。これはJCHOのガバナンスの問題だ。JCHOの理事長は、コロナ感染症対策分科会の会長を務める、元医系技官の尾身茂氏だし、常勤の理事4名中2人は厚労省のキャリア官僚の現役出向だ。次期政権で厚労大臣に就任する人物は、JCHOなど独法のガバナンスを改革しなければならない。それが、第6波での病床確保の特効薬だ。

「入院病床確保」を前提に「経済再開」へ繋げ

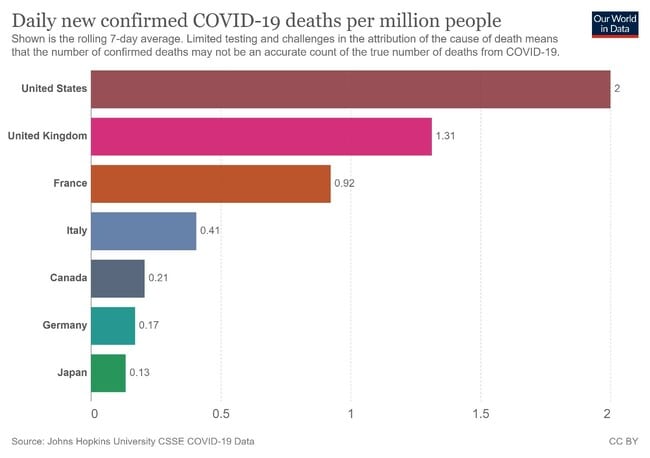

病床確保に次いでやるべきは、不要な規制の撤廃だ。世界中でコロナ研究が進み、コロナへの対応の仕方も大きく変わった。8月12日、コロナ感染症対策分科会は、第5波を抑制するため、2週間限定で人流を5割減らす強硬な措置を政府に対して求めたが、第5波でこんなことを言っている先進国はない。そもそも、日本以外のG7諸国は緊急事態宣言のような強硬な措置を発していない。8月12日の時点でのコロナによる死者(7日間平均)が、G7でもっとも少ない(図3)ことを考慮すれば、日本の対応は異様だ。

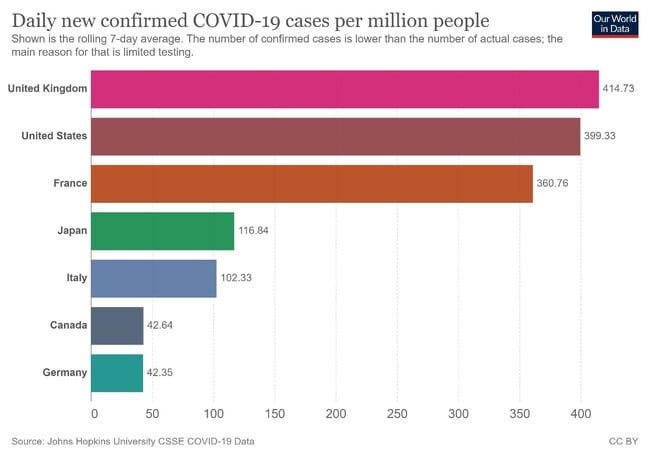

なぜ、こんなことになるのだろうか。それは、海外は、感染者でなく、死者数を減らすことを優先しているからだ。日本の感染者数は、確かに多い。8月12日時点でG7で4番目だ(図4)。日本は感染者数を減らすことを最優先するため、強硬な手段が必要になる。

なぜ、世界は感染者数を重視しなくなったのか。それは、ワクチン接種が進み、コロナに罹っても、多くが治癒するようになったからだ。日本では、ワクチン接種者の「ブレイクスルー感染」が強調される。確かに、7月22日、イスラエル政府は、デルタ株流行下でのワクチンの感染予防効果は39%まで低下することを発表し、世界に衝撃を与えた。その後、シンガポールからも同様の報告が発表され、8月16日には、米『サイエンス』誌が、イスラエルの夏場の流行では感染者の半数以上がワクチン接種者であることを紹介した。

ただ、ワクチン接種者のブレイクスルー感染は、多くの場合、無症状か軽症で済む。イスラエル政府の報告によれば、重症化の予防効果は91%だ。9月10日、米疾病対策センター(CDC)も、ワクチン接種により死亡率は11分の1まで低下するという研究結果を発表しているし、日本でも感染者の死亡率(Case Fatality Rate)は、第4波のピークの2.46%から第5波では0.58%まで低下している。

7月28日、イスラエルの医師たちが、米『ニューイングランド医学誌』に発表した研究によれば、ワクチン接種後は、コロナ後遺症の頻度は19%とされている。8月28日には、中国の武漢の医師たちが、コロナ感染者の68%が発症後6カ月の時点で、何らかの症状を有していると英『ランセット』誌に報告しているから、ワクチンにより後遺症のリスクも大幅に減ることになる。

ワクチンを打てば、コロナに罹ることがあっても、重症化しない。これが、現在の世界のコンセンサスだ。それなら、柔軟に対応を変えねばならない。

まずは、ワクチンを打っても感染するなら、集団免疫に過大な期待はできない。ワクチン接種の目的は、あくまでも個人の感染防御となる。だからこそ、世界各地でワクチンの義務化の議論が進んでいる。米国では政府機関や企業だけでなく、600以上の大学が、対面授業への参加条件としてワクチン接種を義務付けており、米『サイエンス』誌は、7月23日に「大学再開にはワクチン接種の義務化が必須」という社説を掲載している。

ワクチンを打っておけば、コロナに罹っても助かるなら、経済活動は再開しやすくなる。求められる判断は、「命か経済活動か」の選択でなく、「感染か経済活動か」になるからだ。判断は社会の価値観次第だ。

フランスは、6月から外国人観光客の受入を再開し、7月中旬には、参加者のワクチン接種か検査陰性の証明を条件に、イベントや集会の定員規制などが撤廃された。エッフェル塔も運営を再開した。この時のワクチン接種完了者は全体の約4割だ。フランスでは高齢者から接種を始めているから、感染した際に重症化しやすい高齢者への接種を終えた時点で、経済活動を再開したことになる。

米国も同様だ。米国は州ごとに状況は違うが、ニューヨーク州の場合、6月15日に集会や人数制限、社会的距離の確保、清掃・消毒などの規制が緩和された。8月3日、ニューヨーク市は、レストランやバーなど屋内施設を利用する場合、顧客や従業員に対してワクチン接種証明を義務付けると発表したが、これは、ワクチンさえ打っていれば、飲食店は営業できることを意味する。米国のワクチン接種完了率は5月30日に40%を突破している。ワクチン接種の優先順位は州により異なるが、ニューヨーク州は高齢者を優先している。高齢者への接種が進んだ段階で、経済活動を再開したことになる。

では、日本はどうか。9月26日現在のワクチン接種完了率は58%で、既に米国を超えている。高齢者への接種は完了しており、欧米の価値観なら、既に経済活動を再開している。ところが、日本は9月末まで緊急事態宣言を続けた。なぜ、日本だけが、異なった判断をしたのか。果たして、十分な情報を国民と共有した上で、経済を犠牲にして、規制を続けることを選択したのだろうか。私は疑問である。

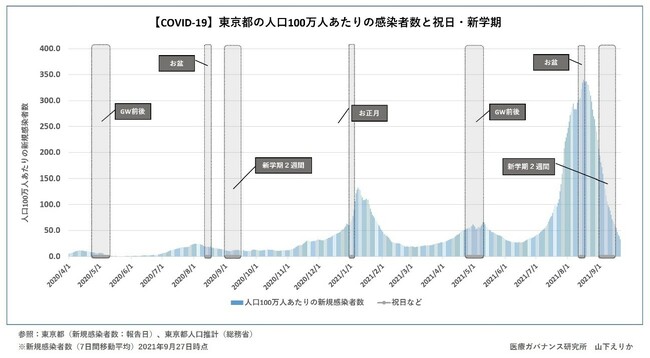

私は、入院病床を確保した上で、できる限り早期に経済を完全に再開すべきと考えている。季節性変動を考えれば、9~10月には、多少人流が増えようが、感染が拡大する可能性は低い。図5は、お正月・お盆・ゴールデンウィーク・夏休み明けなどの人流増加の時期に、東京都内の感染者がどう推移したかを示した図だ。人流増は感染拡大とは関係なさそうだ。

8月12日、コロナ感染症対策分科会は、第5波を抑制するため、2週間限定で人流を5割減らす強硬な措置を政府に対して求め、さらに、政府は8月25日に8道県に緊急事態宣言を発令した。ところが、この日は第5波の流行のピークで、その後、急速に収束している。政府や専門家の予想は外れた。彼らは、次の提言をする前に、自分たちの議論が誤った原因について議論し、人流抑制のあり方を抜本的に見直すべきだ。

過小評価されてきた「空気感染」のリスク

現在、世界の先進国で、人流抑制という、経済的なダメージが強い「劇薬」でコロナを抑制しようとしている国はない。科学的に合理的な対応をしている。

第6波対策で重視すべきは空気感染対策だ。実は、最近の研究では、コロナ感染の大部分は空気感染によるもので、唾液などを介した飛沫感染の役割は小さいことが分かっている。有効な対策は換気であり、我が国で推奨されている「三密回避」の効果は高くなく、飲食店のパーティションに至っては、換気を妨げるため、危険という指摘すら存在する。このあたりに興味のある方は、米『サイエンス』誌が8月27日号に掲載した「呼吸器ウイルスの空気感染」という総説をお奨めする。権威ある『サイエンス』が「総説」で主張することは、米科学界のコンセンサスと言っていい。

この総説によれば、エアロゾルの大きさは5マイクロメートル以下(多くは1マイクロメートル以下/1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1)で、咳や会話だけでなく、普通の呼吸を通じて排出される。このような小さなエアロゾルは、一旦、放出されると空中を長時間にわたり浮遊し、閉鎖空間であれば、徐々に室内に蓄積する。

一方、唾液や咳を介して放出される飛沫の大きさは数百マイクロメートルもあり、放出されても、20センチ程度以内で地面に落下する。こうなると、もはや感染しない。これまで、コロナは飛沫により感染すると考えられており、6フィート(約1.8 メートル)の社会的距離を保つことが推奨された。ところが、エアロゾルによる空気感染は、社会的な距離をとっても抑制できない。

さらに、サイズが大きい飛沫は上気道に沈着するのに対し、エアロゾルは肺胞の奥まで到達する。コロナは肺胞で増殖するため、肺炎を生じやすくなる。逆に、肺胞から放出されるエアロゾルは、口腔内や上気道から放出される飛沫と比べ、多くのウイルス粒子を含有する。飛沫よりエアロゾルの方が遙かに感染力が強い。その対策は喫緊の課題である。

このような事実は、今回のコロナ流行で明らかになったことだ。この総説では「空気感染はこれまで過小評価されてきた」と断じている。8月18日、38人の日本の研究者が「最新の知見に基づいたコロナ感染症対策を求める科学者の緊急声明」を発表し、空気感染対策を重視するように訴えたのは、このような背景があるからだ。

このような事実を知れば、飲食店の営業を規制することは、ほとんど意味がないことがわかる。屋内空間であれば、飲食店も会社・学校・交通機関も感染リスクは変わらない。日本政府が飲食店を特別視したのは、大声で話し、飛沫が飛ぶからだが、そのリスクは既に科学的に否定されている。「三密」対策の是非も含め、最新の研究をベースにコロナ対策を見直さねばならない。

ところが、厚労省や専門家は、いまだに方向転換していない。緊急事態宣言解除後も、飲食店の時短継続を1カ月を目途に求め続けるという。これは科学的に非合理的な対応だ。こんなことを続けていれば、今冬も日本は大混乱に陥る。

次期政権では、厚労大臣以下、人事を一新し、ゼロベースで合理的にコロナ対策を見直すべきである。

[お詫びと訂正]本記事配信時に単位換算の誤りがありました。「1マイクロメートルは1ミリメートルの100万分の1」を「1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1」に訂正致します。当該箇所は編集部が補足として挿入しました。不正確な情報となりましたことをお詫び申し上げます。(10月2日 8:40a.m. フォーサイト編集部)