ウクライナへの「武器供与外交」の構図(上)――戦車外交からミサイル外交へ

ウクライナによるロシアへの抵抗、さらには反転攻勢を可能にしているのがNATO(北大西洋条約機構)諸国を中心とする国際社会からの武器供与であることは明らかである。その意味でウクライナは自力では戦えない。

それゆえにヴォロディミル・ゼレンスキー大統領を筆頭とするウクライナ政府は、外国からの武器供与の確保に国家的課題として取り組んできた。その努力は大きい。ウクライナは新たに供与された武器を効果的に使用できる能力を示すとともに、ロシア領への攻撃に使用しないなどの約束を概ね守ってきたといわれる。これらがNATO諸国による武器供与を促す要素になってきた。

しかし、どのような武器をいかなるタイミングで供与するかは、結局のところ供与する側の事情によって決定される。その基礎は戦況に応じた作戦上の必要性という軍事的考慮だが、実際には政治・外交の比重が大きい。まさに「武器供与外交」である。

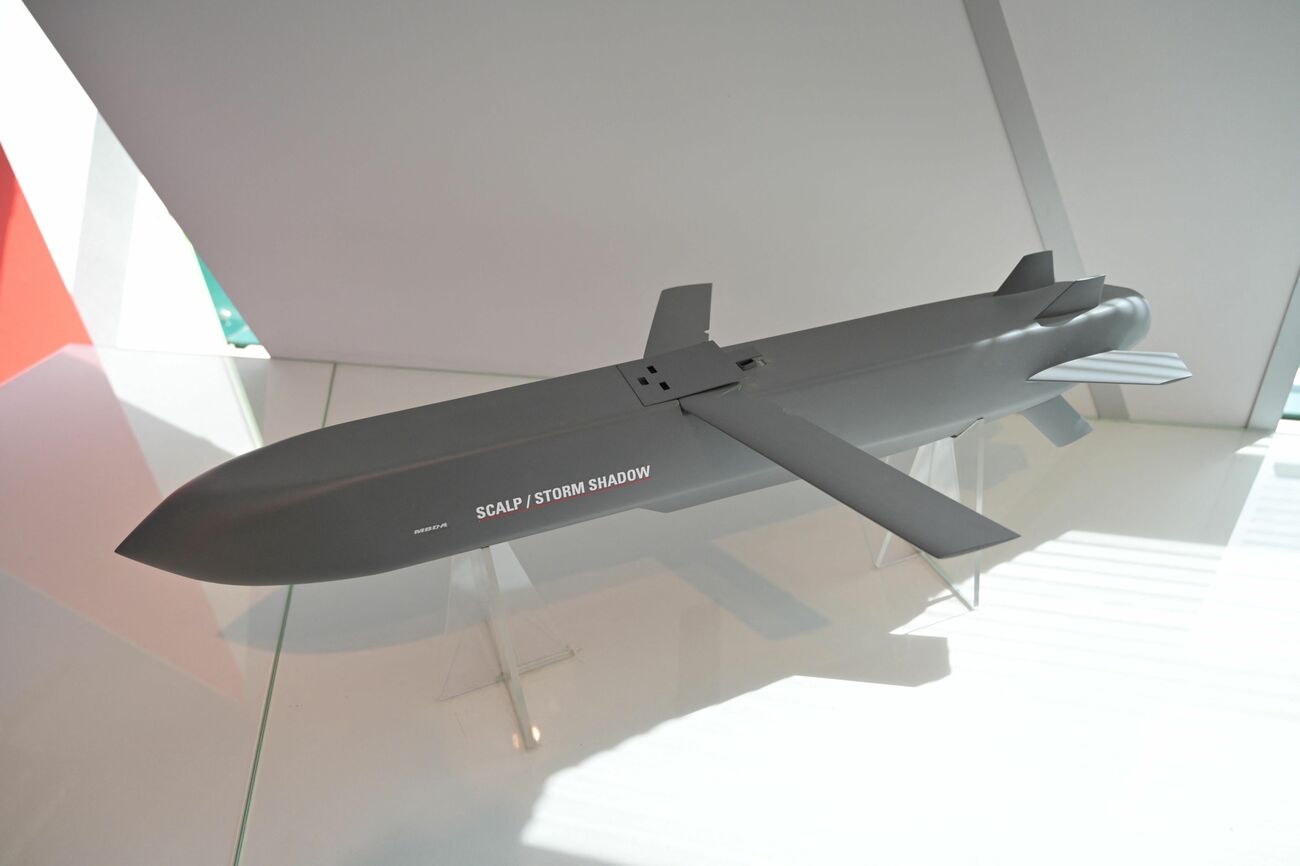

本稿(上)では、その基本的な構図を抽出したうえで、典型的な事例としての「戦車(供与)外交」と「ミサイル(供与)外交」を取り上げる。そのうえで(下)では、現在続いている戦闘を支援するための武器供与から、将来的なNATO加盟を見据えた相互運用性の向上、さらにはウクライナにおける武器製造支援という新たな展開を検証する。

全体として浮かび上がるもう一つの特徴は、米国による武器供与が絶対額としては圧倒的に多かったとしても、そのプロセスを引っ張ってきたのが必ずしも米国ではなかったことである。英国などが外堀を埋め、バイデン政権が最後に動くという構図が繰り返されてきた。順にみていこう。

パターン化された「武器供与外交」

NATO諸国を中心とするいわゆる「武器供与外交」はほとんどパターン化している。まずウクライナが若干高めの要求を出す。ウクライナ自身も、もちろん全てがすぐに実現するとは考えていないものの、前線の状況を最もよく知るのはウクライナであり極めて真剣だ。それに対してNATO諸国は、供与可能なものを検討し、少しずつ段階的に供与を進める。「最初はノーといい、最後にイエスという」とも揶揄されてきた。あるいは、軍事の世界で避けるべきとされる戦力の逐次投入だったともいえる。

そうなってしまう背景には、第1に、武器供与にはコストもかかり、そもそも「供与したい」わけではないため、どうしても必要性と有効性を厳しく評価することになってしまう構図がある。特に砲弾など、供与する側の在庫が十分ではないケースも少なくない。第2に、よりハードルの低い退役済みや退役間近の装備品を供与する場合、整備のための一定の時間が必要となり、たとえ在庫があってもすぐに大量には供与できないという事情も指摘できる。

とはいえ、供与される武器が携帯式の対戦車砲や対空砲といったものから、榴弾砲、歩兵戦闘車、防空システム、さらには主力戦車やロケット砲、戦闘機などの大型の装備品に拡大していくなかで、NATO諸国の考慮として常に最も大きかったのはロシアの反応である。ロシアを過度に刺激することは避けたいし、直接の交戦状態になるなどのエスカレーションを引き起こしたくないというのである。これも当然の考慮である。

このエスカレーションの懸念には二つの顔がある。一つ目は、ロシアが実際に「◯◯を供与すれば参戦とみなす」という警告を繰り返していたことを受け、NATO諸国側がエスカレーションを本当に懸念してきた側面である。他方で二つ目に、それは次の段階の新たな武器を供与しない言い訳としても使われてきた。現実にどのようなエスカレーションの脅威があるかについての評価は主要国であれば政府内で常におこなわれてきたはずだが、それは客観的基準にはなりえず最終的にはやはり政治判断になる。

遅すぎたのか

そうしたプロセスを経て、NATO諸国はウクライナへの武器供与を質的にも量的にも拡大してきたわけだが、新たな種類の武器供与に対してロシアが供与元のNATO諸国に軍事的な報復措置をとった事例は、少なくとも表面化したものでは存在しない。そのため、ロシアの「レッドライン」など実際にはないのだという認識がNATO側やウクライナでは高まりつつある。それでもエスカレーションの懸念は存在し続け、NATO側の行動をより慎重なものにしている。

他方で、これまでの武器供与については、「遅すぎる(too late)」「少なすぎる(too little)」との批判が常に存在してきた。大規模な武器供与がより早く進んでいれば戦況は異なっていたはずだとの議論にも一理ある。たとえば、戦闘機の供与が2022年に決断されていれば、2023年のウクライナによる反転攻勢の様相は異なるものになっていた可能性がある。結果論としてはそうなのだろうが、NATO諸国製の主力戦車の供与が躊躇されるような状況で戦闘機の供与決定が可能だったとは到底思えない。

また、戦況の段階に応じて必要なものを供与してきたとの主張もある。これは、ジョー・バイデン政権が武器供与の遅れや慎重さへの批判に対する反論として繰り返し述べてきた。当初はロシアの進軍を止めることが最優先であるために対戦車砲などが重視され、その後、戦いの段階がウクライナにとっての領土奪還になるなかで、歩兵戦闘車や戦車の重要性が増したとの説明である。これ自体は論理的な議論であり、実態としても間違っていない。

しかし、どのような装備が必要であるかは、いかなる作戦を実施するか次第であり、単一の答えが導き出されるわけではない。つまりそこには軍事以外の要素が介在する。そして、軍事作戦の態様は投入可能な武器弾薬によって規定されるという逆の関係も存在する。その意味で、段階的な供与の主張からは、供与側の「言い訳」の要素がどうしても抜けない。

それでも、全体として振り返れば、2022年2月の開戦以降にみられるのは、段階を踏んだものではあっても、武器供与のいわばなし崩し的な拡大だった。米国製の主力戦車や戦闘機が供与されるなど、開戦当初はまったく考えられなかったのである。この2年弱の間に起きた変化を過小評価すべきではない。

NATO諸国間での駆け引き――①「戦車外交」

NATO諸国による武器供与をみる際に、また別の観点から見逃せないのは、NATO加盟国間の同盟内外交、ピアプレッシャーである。最も単純な意味では、貢献があまりに少ないとNATO内で肩身が狭くなるということである。ただし、より興味深いのは、他国の新たな決断を促すために先に行動したり、共同行動を模索したりする側面である。エスカレーションの懸念を盾に次の段階の武器供与を躊躇する国がある場合、他国が同様の武器を供与しつつロシアからの特段の反応や報復がないとすれば、供与をためらう根拠が揺らぐことになる。

若干風刺化した描写だが、米欧間では、欧州側が「米国がお先にどうぞ」といい、米国側が「いや、欧州こそ、それか同時に」といい、ウクライナにしてみれば、「何でもよいから早くくれ」という構図があったという。……

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。