月に1隻超のペースで外国艦艇が横須賀に入港

今年の夏、横須賀港にドイツ・イタリア・フランス・シンガポール・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドの計7カ国9隻の海軍艦艇が相次いで寄港し、同港を巡る軍港クルーズは熱心な艦船ファンによって連日満員御礼だったという。特にイタリア海軍の空母「カブール」が飛行甲板にF-35などの最新鋭艦載機を満載したまま横須賀に寄港した姿は、在日米海軍横須賀基地に入港する米空母でも見られないものであった。また、視線を西に転ずれば、長崎港に来年の日蘭関係425周年の節目に合わせてオランダ海軍フリゲート艦「トロンプ」が入港している。オランダ海軍の来日は2021年に英国海軍空母打撃群の随伴艦として寄港して以来であり1、単独寄港は戦後初となる。

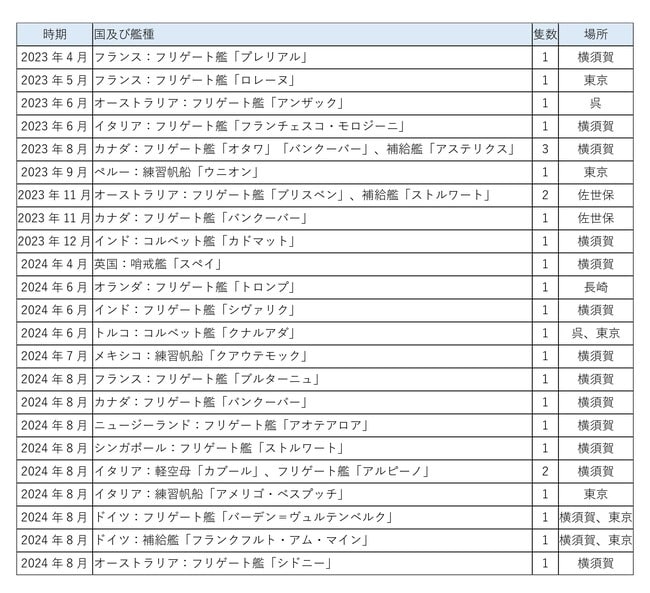

公開情報を基に調べた結果、昨年度から今年度の夏にかけて延べ23カ国27隻、平均して月に1隻以上の外国艦艇が日本(大半が横須賀)に寄港していた。(詳細は下表参照)

寄港の4つの目的――R2D2とは

彼らの目的は「海上自衛隊との親善訓練」や日本との外交関係の節目に伴う「親善訪問」などさまざまであるが、補給と休養(いわゆるR2=Replenishment & Refresh)も大きな目的の一つである。スマートフォンの電波も無い孤独な洋上生活に(最近ではスターリンクが導入される船も増えたとはいえ)、陸(おか)での休養と補給に勝る回復手段は無い。

とはいえ、上記の表で目立つ欧州各国の艦艇は地中海・インド洋・南シナ海と概ね2万キロを超えて、特に中東情勢に共振して危険度が増す紅海や及びソマリア沖を経て日本に寄港している。その他の各国(カナダ・ニュージーランド・メキシコ・ペルー)も太平洋の大海原を経て長旅の途中にわざわざ日本に寄港していること、更には欧州各国においては海軍種のみならず陸空軍も日本で共同訓練を行なっていることを考えれば、各国の海軍艦艇が、単に円安で魅力が増している日本に補給・休養目的で寄港しているだけとは考えられない。

彼らの来日目的を紐解くキーワードとして「戦略的コミュニケーション(Strategic Communication:以下、SCと表記)」というものがある。その定義については後述するが、欧州艦艇による来日ラッシュもSCの視点から捉える必要がある。また近年、艦艇が担う外交機能(Diplomacy)やSCの伝達(Delivery)という機能が強化・再認識され、外国への寄港目的が従前のR2からR2D2(Replenishment, Refresh, Diplomacy&Delivery)へと変化していることも指摘できる。

他方、こうした潮流の中で、海外から自国に寄せられる好意的なSCを、日本政府が上手く国益に転嫁・活用できずにいるという課題もまた浮き彫りになっている。

制服を着た海の外交官

議論の前提として、海軍が具備する3つの機能について触れておきたい。英国の国際政治学者ケン・ブース(Ken Booth)によれば、海軍(軍艦)には「軍事」、「警察」及び「外交」の3つの機能が備わっている2という。つまり、軍艦は他国と交戦する戦闘機能、違法活動などを取り締まる警察機能、国を代表して異国に寄港する外交機能を有しているのである。軍事機能や警察機能については軍艦の装備(主砲やミサイル)や普段の活動などから容易に想像できるが、外交機能については想像が難しいと思うので補足したい。

慣習国際法において軍艦は在外公館同様に「その旗国の主権と独立を完全な形で表象するもの」として不可侵権を有し、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除されることが保証されており、ウィーン条約第31条で不可侵が保証されている領事機関の公館3(すなわち大使館)と同様の外交特権を保有していることになる。こうした事情もあり、他国における軍艦の存在は一国の主権を象徴し、海軍士官は「制服を着た海の外交官」と呼ばれている。また、海軍艦艇の他国訪問は国家の政策手段としての役割を果たすことも考慮すれば、海軍艦艇の寄港は外交活動の一環つまり「海軍外交」と呼ぶに相応しい。

戦略的コミュニケーションの担い手としての軍隊

SCについては、東京大学公共政策大学院の青井千由紀氏が、「外交・安全保障上の政治目的の達成に向けて、言葉、(非)行動、シンボル、イメージなどを包括的に用い、対象とする相手の行動を変更せしめる意図をもって作用を促すこと」と定義している4。さらに、SCの機能は、①相手との関係性を構築し、連携を形づくり、長期的には秩序観をも醸成する「構築機能」、②構築された価値等を偽情報から守る「防衛機能」、③情報操作による社会の脆弱性を軽減し、暴力的過激主義などの社会を分断する思想の伝播に対する強靱性を強化する「レジリエンス機能」の3つに大別されるという。

NATO(北大西洋条約機構)ではSCについて、政府の活動領域、あるいは能力の組み合わせとして定義した上で、広報外交、広報、軍広報5、情報作戦、心理戦といった領域が含まれるとしており6、軍の活動がSCの具体的な事例として活用されている。

他方、日本政府はSCに関して公式に定義していないが、平成31(2019)年度の「防衛計画の大綱」において、「我が国が有するあらゆる政策手段を体系的に組み合わせること等を通じ、平素からの戦略的なコミュニケーションを含む取組を強化する」、「積極的な共同訓練・演習や海外における寄港等を通じて平素からプレゼンスを高め、我が国の意思と能力を示すとともに、こうした自衛隊の部隊による活動を含む戦略的なコミュニケーションを外交と一体となって推進する」という形で言及されている。具体的には、海上自衛隊のインド太平洋方面派遣(Indo Pacific Deployment:IPD7)や遠洋/外洋練習航海を通じて「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」という理念を戦略的に発信している8。

インド太平洋を重視する欧州からのメッセージ

では、欧州各国の艦艇はそれぞれ、母国からどのような戦略的メッセージを託されて、遠路遥々日本に寄港しているのであろうか?

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。