以前、3稿連続でロシア国内の茶文化について紹介したが、お茶には茶葉の他にもう一つ重大な要素がある。それは水である。筆者が師事する茶道の先生が、「茶葉がいくら最高級でも、水が美味しくないと意味がありません。今度ロシアで開催する茶会のために、地元の美味しい水を探しておいてください」と言うので、それならばとりあえず水源にでも行くか、と思い立った。ロシアで名水の産地といえば北コーカサスである。こうして、酒蔵ならぬ水源めぐりという、かなりマニアックな旅が始まったのだ。

「ミネラルウォーター」という名の街

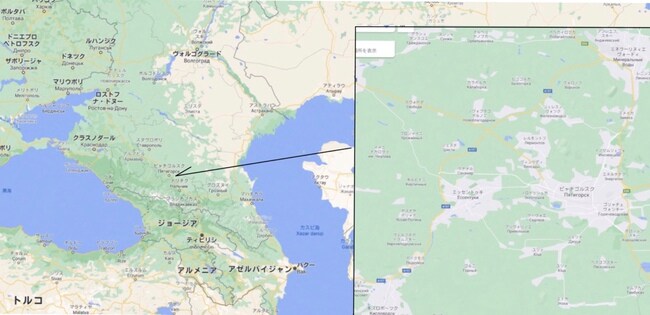

モスクワから飛行機で約2時間。北コーカサスの玄関口ミネラルヌィエ・ヴォドィ市に降り立った。ミネラルヌィエ・ヴォドィを英訳すると「ミネラルウォーター」。世界にも、これほど直球ど真ん中で、水が美味しそうな名前の街はないであろう。ここから、北コーカサスの各都市を陸路で回る。まずやってきたのはピャチゴルスク市。「5つの山」を意味する名称の通り、コーカサスの山々に囲まれた、人口約11万人の小さな街だ。

この地で決闘の末に客死した19世紀ロシアの詩人レールモントフは、ピャチゴルスクを「足元には清潔で真新しい町が瞬き、癒しの泉がざわめき、様々な言語を話す人々が集まる。先には、山々が円形劇場のように積み重なり、より青く暗くなる。地平線の先には雪に覆われた山頂銀色の鎖のようにコーカサスから双頭のエルブルスに伸びる」(筆者訳)と表現した。ソ連時代にはサナトリウムの一大行楽地と化し、海外旅行が自由にできなかったソビエト市民、特に年金生活者がゆっくりと長期休暇を過ごす湯治街として栄えた。しかし、ソ連崩壊後、おまけに今回のコロナ禍では、街中には観光客らしき姿はほとんどなく、日本で言う「さびれた温泉街」の雰囲気を漂わせていた。

レールモントフの詩でも触れられているように、コーカサスの特徴は民族的多様性だ。言語体系も異なる50以上の民族が暮らしている。初めて訪れる街では地元の博物館と市場巡りを基本動作としている筆者は、今回も漏れなく地元の市場を訪問した。ロシアの市場は面白い。特に地方都市の場合、その土地の民族的な多様性を反映させることが多い。ピャチゴルスクの中央市場でも、付近に住む民族の特産品だけでなく、ジョージアのお菓子チュルチュヘラやアルメニアのワインが売られていた。

市場で小物を売っていたおばあさんが筆者を見て、「日本人か?」と聞いてきた。ロシアでは中国人と間違われることが多く、日本人かと一度で聞かれることはあまりない。ましてや、ここはモスクワから1000キロ以上離れた山奥の田舎街である。気になって話をしてみると、1970年代に日本に行ったことがあって、日本が大層気に入ったそうだ。「もともとはソビエト共産党員で将来も約束されていた。それが、チェチェン戦争ですべてを失って、ピャチゴルスクにやってきた」のだという。行き交う人をじっと見て、「あの人は服装から見てチェチェン人ね」「あの人は、多分オセチア人」などと教えてくれる。筆者には全く区別がつかないが、地元の人にはわかるそうだ。ロシアの一地方都市と侮っては勿体ない、国際色豊かな街だったのだ。

塩辛い水と「酸味のある水」

ここで、今回コーカサスにやってきた本来の目的を思い出す。水を探しに来たのに、手には新鮮ないちごやらザクロジュースやら、すっかり観光客気分である。そこに通りかかったおじさんに話しかけられた。地元出身のタクシー運転手で、街のことをよく知っているそうだ。今回の旅の趣旨を伝えると、「それは好都合だ。ここでの水の楽しみ方を教えてやる」と息巻いている。「日本人を車に乗せるのは初めてだよ」とニコニコしている。運良く、とてもいい人に出会ったようだ。

まず、彼が連れてきてくれたのが、ピャチゴルスク市から10キロほどのエッセントゥキ市。「エッセントゥキ」は、ロシアのスーパーならどこでも販売されているミネラルウォーターの名前にもなっていて、日本で言う「南アルプス」のようなブランド力がある。街のはずれに大きなサナトリウムがあり、そこの敷地内にガレリア(英語でギャラリー)と呼ばれる、源泉の取水場があるという。タクシー運転手によれば、2番、4番、17番と分かれている。数字が小さい方がマイルドな味わいだという。ガレリアの中には大勢の人が集まっていて、皆がコップやボトル片手に中をウロウロしている。タクシーの運転手がニヤニヤしながら「まあ、とりあえず弱い方から飲んでみろ」と促すので、2番の水をコップに汲み、何も考えずに一気に飲み干したが、その場でむせてしまった。水が塩辛いのだ。炭酸水であるのはともかく、これほど塩辛い水は飲んだことがない。しかも、この水は最もマイルドだと言うではないか。

続いて4番を飲む。2番より味が濃く、強炭酸のシュワッとした味が口内を刺激する。タクシーの運転手はしたり顔で、「それくらいにしておくか? 17番はもっともっと強烈だぞ」と筆者を煽る。たかだか水を飲むだけで、「お前には無理だ、諦めろ」と言われるのもしゃくである。汲みすぎて大量に残っていた4番を一気に飲み干し、17番の取水口に向かった。ただし、先程よりも控えめな量をコップに注いだ。

17番は水ではなかった。いや、確かに水なのだが、コップ1杯に塩をどれだけ足したのかというほど塩辛い。さらに炭酸がその味を強めていて、とても4番のように一気飲みする覚悟はない。ところが周りを見ると、地元民らしき人が17番を汲んでは飲み汲んでは飲み、おそらく5杯は飲み干しただろう。その横でタクシー運転手も17番をガブガブ飲んでいる。しかも、お土産用に2リットルペットボトルまで取り出し始めた。筆者はもう一口だけ口の中で転がし、残りはこっそりと排水口に流した。

近くにいた地元民に聞いてみると、持ち帰った水は飲むだけでなく、身体にかけたりして、各々の健康上の課題の対処に用いるようだ。ちゃっかりペットボトルに水を汲み終えたタクシー運転手は「カミさんは胃が悪くてね。通り掛かる度にここの水を汲んで帰っているんだよ」と話した。家族思いの良い人だ。ただ、彼によれば、この地域の水は、味の違いはあるものの、総じて炭酸水ばかりだという。お茶に合う美味しい水を探す、という筆者の目的にはそぐわない。次に隣町のキスロヴォーツクに足を進めた。

キスロヴォーツクのナルザン水といえば、ロシアの文豪ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』の冒頭にも登場する、現代のロシア人でも誰もが知っている有名なブランド水である。モスクワで販売されているものは、この地域の水をブレンドしたものだそうだ。キスロヴォーツクという都市名は、「酸味のある水」という意味。キスロヴォーツク市のガレリアは圧巻だった。まるで宮殿のような建築物に、ポコポコと水が湧く泉と無数の蛇口が並んでいる。ここには4種類の水があって、それぞれ素人でもわかるくらい味の違いがある。最初に飲んだものは「ザ・鉄分」といった味わいで、錆びた蛇口から水を飲んでいるような気がした。先程のエッセントゥキの水とは確かにやや味が違うのだが、やはりすべて炭酸水であるため、お茶には合いそうにない。既にエッセントゥキで3杯飲んで、ここでさらに4杯となると、もう歩くのも苦しくなってくるが、ここまで来たら全部制覇しないと収まるものも収まらない。なんとか4種類を完飲して、鉄道で宿のあるピャチゴルスクに帰ってきた。

夕陽と温泉――コーカサスの極楽浄土

結局、お茶に合うような水は手に入らなかった。翌日はモスクワに戻らなくてはいけない。帰る前にせめて何か思い出を残したいと思っていたところ、宿のおかみさんが「日本人なら温泉にでも浸かってみたら? 」という。なんでも、街の西部の小高い山の頂上が天然温泉になっていて、地元の人の隠れた憩いの場となっているようだ。無類の温泉好きである筆者としては、この情報は看過できないものだった。すぐに宿を飛び出し、おかみさんが教えてくれた山の方角に歩き始めた。20分ほど歩いて見えてきたのは、小さな川だった。川面からは湯気が立っている。近づいてみると、川は崖に向かって流れ、小さな段々を作りながら、水が下に落ちている。その滝壺の中が天然の五右衛門風呂のような形になっていて、そこからコーカサスの山々が一望できる。

「長湯は身体に悪いから、15分以上浸かってはいけないよ」と風呂の先客からアドバイスをもらい、恐る恐る足先を沈めてみると、硫黄の香りが鼻をつきじんわりと骨が温まるような感覚があった。日本国外で体験する初めての温泉だった。ちょうど日没の時間に訪れたこともあり、燃えるような陽が山間に沈んでいくのが見える。月並みな感想ではあるが、それはもう、大層美しかった。夕陽を眺めていると、様々な感情がこみ上げてきた。会社を休んでイスラエルへの留学を決めたこと、だけどコロナで留学がうまく進まなかったこと、そんな中でも色んな人が自分を助けてくれたこと。お茶に合う水を探しにコーカサスにやってきたけど見つからず、なぜかこの瞬間温泉に浸かっていること――。

気付けば、筆者の両眼からも塩辛い水が流れ出していた。異国の地で湯に浸かりながら、一人夕焼けを見つめて漢泣きする東洋人を見た地元のおばちゃんたちが、必死になって慰めてくれたのがまた心にしみた。

すっかり「コーカサスの虜」となった筆者は、この地の雄大な自然に圧倒されながら、ゆっくりと過ぎていく時間に身を任せるだけだった。こんなに素敵な場所ならぜひ移住したいとさえ思ったが、北コーカサスはロシアの中で最も生活水準が低い地域としても知られている。山地という地理的な制限のせいで、残念ながら産業が殆どないことがその主要因だ。そのため、失業率もロシア平均の約5%に対し北コーカサス地域では約11%とされる。実際、タクシーの値段もモスクワの半分以下だし、レストランも目玉が飛び出るほど安い。それでも、この地は豊かだと思った。都会人が汗水垂らしてカネを稼いで、その対価でやっと得られるような極楽浄土に、この地の人達は無料で毎日アクセスできるのだ。一方で、そうした生活を手放して、大都市モスクワに向かう人も多い。だから、この街で若い人を見ることはあまりなかった。

水に始まり水で終わったこの旅行。水は変化の象徴でもある。鴨長明も『方丈記』の冒頭にこう記した。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」。変化の大きなロシアだが、地方都市を訪れると都会とは違う速さで時が流れているのを感じる。それでも、ゆったりした時間が流れるピャチゴルスクもまた、いつかは垢抜けた街になってしまうのだろうか。ほんの少しだけ寂しさを感じつつ、大都会モスクワへの帰途についた。

ここからは余談なるも、モスクワに戻った筆者は、今回の旅では残念ながら「お茶に合う水」を見つけられなかったことを、茶道の先生に電話で詫びて報告した。すると先生は、「北コーカサス? 何を言っているの? 私はただ、現地のスーパーで買える美味しいペットボトル水を探しておいて、と言ったつもりだったのだけど」と平然と仰るのだった。結局、筆者が論理的に飛躍させてわざわざコーカサスまで飛んでいったというのだから、情けない話であった。