中国の20~34歳の女性人口は2022年に前年から約470万人減少した[2023年1月17日、杭州市](C)AFP=時事

中国国家統計局の推計によると、2022年末の同国の人口は14億1175万人で、前年比85万人の減少となった。中国の人口が前年比減少を示したのは、「大躍進」政策の失敗で生産活動が著しく低迷し、多くの餓死者を出し、出生数も落ち込んだ「3年間の困難な時期(1959~1961年)」の終盤以来のことである。

中国では、既に2010年代前半に生産年齢人口(15~64歳)が減少に転じており、いずれ総人口が減少することは予想されていた。しかし、2015年末に「一人っ子政策」を廃止し、「二人っ子政策」さらには「三人っ子政策」を導入しても、少子化に歯止めがかからず、人口構造が予想以上の速さで社会・経済発展にとってネガティブな方向に変化している点が懸念されている。

日本を下回った合計特殊出生率

中国では、1970年代後半以降、国民に晩婚と計画出産を奨励する、いわゆる「一人っ子政策」が実施され、そこに都市化の進展など社会的変化の影響も加わって、90年代には出生数が大きく減少した。それでも、人口が多すぎるという政府の認識は変わらず、2000年に実施された第5回人口センサスを踏まえた中国政府の人口に関する中長期目標は、「2010年の総人口を14億人以内に抑え」たうえで、「21世紀の中ごろに、総人口が16億人近くでピークに達し、その後緩やかな減少に転じる」ようにするというものであった。ほぼ同じ時期に実施された国連の世界人口予測(2000年時点の中位推計)でも、中国の人口のピークは2038年の14.9億人となっていた。

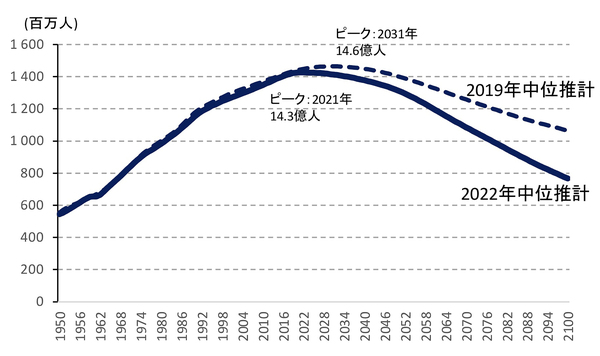

しかし、20年たった今日、人口減少の時期はかなり早まっている。国連による世界人口予測(基準時7月1日。中国の直近の人口センサス結果を織り込んでいる)の最新版(2022年)と前回分(2019年)を比較すると、中国の人口がピークに達する時期は2031年から2021年へと10年も前倒しになっている。また、今世紀末、2100年の人口は10.6億人から7.7億人弱へと大きく下方修正されている(図1)。

図1 国連による中国の人口予測の変化

資料:国連・世界人口予測2019、2022より筆者作成

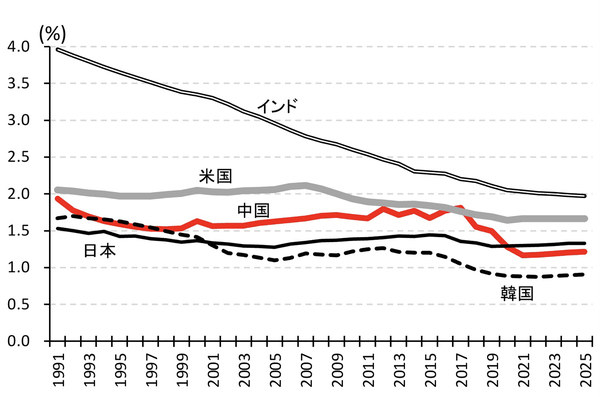

人口の減少は、主として2010年代後半に生じた出生数の急速な低下を反映したものである。2020年の第7回人口センサスでは、同年の中国の合計特殊出生率(TFR、1人の女性が生涯に産む子供の数を表すと解釈される数値)は1.3と推計された。人口が増加も減少もしない均衡状態になるTFRを人口置換率と呼ぶが、目下、中国の人口置換率は2.1程度と考えられている。中国のTFRは90年代以降、1.5~1.9の間で推移してきたが、2018年以降、低下傾向を強め、2020年には日本を下回っている(図2)。

図2 中国、日本、韓国、インド、米国の合計特殊出生率の推移

資料:国連・世界人口予測2022より筆者作成

人口ボーナス期の終焉

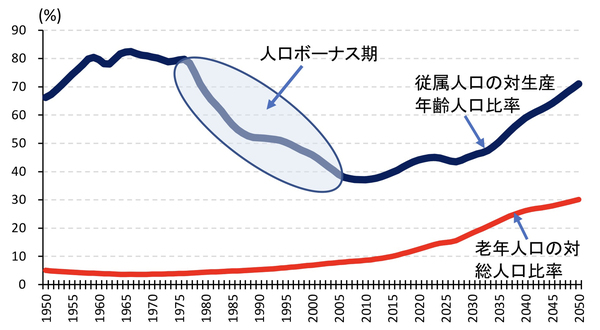

では、人口の減少は中国経済にどのような影響を及ぼすのだろうか。経済成長と人口の関係を巡る議論では、人口ボーナスという言葉がよく話題に上る。人口学者は、生産年齢人口(15~64歳)に対する従属人口(0~14歳の年少人口と65歳以上の老年人口の合計)の比率が低下する時期を人口ボーナス期と呼んでいる。その期間は、労働によって所得を得る人口が、その層に扶養される人口よりも速いペースで増加しているわけであり、労働力の供給拡大、労働所得の増加を受けた個人消費の活発化、家計貯蓄率の上昇、ひいては投資の増加など、経済成長にプラスに作用する要因が生じやすくなる。その効果は、単純な人口増加による生産・消費の増加を上回る「経済成長の配当」に相当するという意味で、人口ボーナスと呼ばれる。

中国では、1977年から2009年頃にかけて「人口ボーナス」期が続いたとみられ(図3)、それは高度経済成長期とほぼ重なっていた。中国を代表する人口経済学者・蔡昉氏は早くから、人口ボーナスの消失は必然のことであり、その後の経済成長のためには、より持続可能な成長源を求めなければならなくなると指摘していた。そのうえで、より完全な雇用の実現、労働力の再分配、より良い人的資本の蓄積などによって、人口ボーナスの消失を遅らせることは可能であろうと述べ、労働市場を巡る構造改革の重要性を訴えている。

図3 中国の人口構成の変化

資料:国連・世界人口予測2022より筆者作成

2023年3月の全国人民代表大会(国会に相当)で選出された李強・国務院総理も、大会終了後の記者会見において、人口ボーナスについて考える場合は、ボリュームを見ることも大事だが、質すなわち人材の視点も重要であると述べている。

今後10年程は住宅需要が減退か

一方で蔡氏は、人口の減少と高齢化の進展は、消費減退にダイレクトにつながりやすいため、中国が高齢社会(老年人口比率が14%を超過)に入る2020年代前半の需要サイドの動向には、より注意を払って政策対応を図っていく必要があるとも指摘している。蔡氏に限らず、とくに人口減少が住宅需要に及ぼす影響を心配する声は小さくない。

大阪経済大学の福本智之教授は、日本と中国の1軒目の住宅購入の中心となる人口(日本は35~44歳、中国は25~34歳)の推移を比較し、今後、中国の不動産需要が減少する可能性が高いと指摘している。国連の人口予測をみると、日本の35~44歳の人口は1986年がピークであったが、それ以前の12年間に21%増加し、ピークから12年後の1998年までに22%の減少を示していた。この人口の変化は、日本の住宅需要の増減に大きく影響したと考えられる。

同じ統計で中国の25~34歳の人口の変化をみると、……

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。