外務省は2023年12月20日、1992年10月の「天皇訪中」に関する外交文書を公開した。戦後日中関係史において1972年の国交正常化と共に、時の総理の政治決断力が問われたエポックメーキングだ。前のめりになって天皇訪中に急ぐ外務省に対し、自民党内では反対・慎重論が拡大し、宮澤喜一首相はぐらぐらし、決断を下せなかった。自民党有力者への説得も官僚任せになり、「政治」と「官僚」の乖離と軋轢が生々しく記録されている。

天安門事件を受けた人権問題、尖閣諸島問題という現在の日中関係にも横たわる懸案を事実上棚上げしたまま、天皇訪中を強行した歴史はどう評価されるべきか。

※〈 〉内は外交文書からの引用、〔 〕内は筆者による追加、肩書は当時。なお、文書中の誤字脱字および一般には馴染みのない特殊な表現等は適宜修正した。

“日本のキッシンジャー”橋本恕

天皇訪中の主役は、伝説の「中国通」外交官・橋本恕(1926年~2014年)。

1972年、外務省中国課長だった橋本は、外務省の上司に相談することもなく、田中角栄首相や大平正芳外相と直接、極秘裏に協議し、日中国交正常化を成し遂げた。筆者が2009年4月にインタビューした際にこう語っている。

「俺と角栄さん、俺と大平さんしか知らない。雑音が入らなかったからできた。重要な決定は極秘裏に動くものだ」

「角栄さん、大平さん、俺は国交正常化という既成事実をつくり上げ、外務省内の誰が反対しようとも、持って帰って既成事実を押し付け、中央突破するしかないと思っていた」

自民党・野党を問わず政界から一目も二目も置かれると同時に、中国の指導者や外交官からも信頼される稀有な外交官だった。対中秘密外交を展開し、結果を出したという点で「日本のキッシンジャー」と言うべき存在だろうか。

橋本と一緒に仕事をした複数の後輩外交官にインタビューすると、「戦略眼があり『ビシっ』と方向性を見定める」「発言内容が分かりやすく『ズバっ』という感じ」と、橋本を「擬態語」を使って回想する。日中両指導者からの信頼以外に、筆者が橋本外交の本質を挙げるとすれば、「中国問題への情熱とブレのなさ」「官僚的でない型破りさ」という点に集約されるだろう。

「中国」を見続けた橋本も、鄧小平が学生や市民の民主化運動を武力弾圧した1989年6月の天安門事件については「〔中国の将来を考えたら〕元凶だった」とインタビューで述べた。その5カ月後の1989年11月、橋本は駐中国大使として北京に赴任した。

橋本は北京赴任前、外務省内の会議で、天安門事件と日本の対中外交の関連について見解を示したことがあった。橋本の発言を直接聞いた栗山尚一(当時外務事務次官)が、筆者のインタビュー(2013年)で明かした。

「後々、中国の若い人があの時〔天安門事件時〕、日本が〔中国共産党に対して〕どうだったかを話す日が来る。その時のことを考えて日本の対応を考える必要がある」。

その発言を聞いた栗山は「橋本さん、そこまで考えるかな」と思ったという。橋本の真意について栗山は、「〔日本政府は〕中国共産党が取った対応にもう少し批判的であってもいいんじゃないか、という感じがあった」と回想した。

「戦後のけじめ」「中国の心の傷を癒す」

それから2年。天安門事件に否定的だった橋本は、「一党独裁の形でいつまでもいけるものではない。中国も変わらなければならない。その時に日本がそっぽを向いていてはいけない」(インタビュー)と考えるようになった。

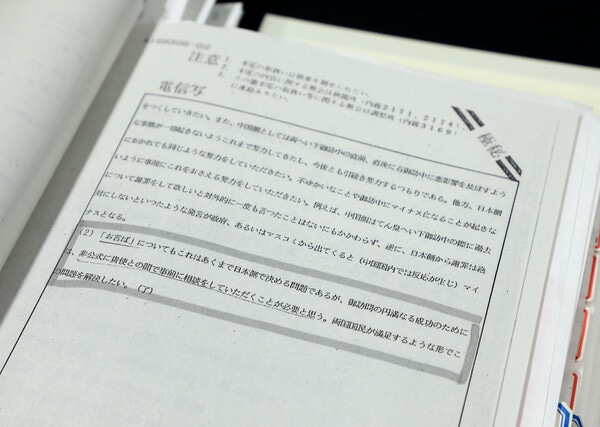

橋本は1991年11月28日、渡辺美智雄外相(兼副総理)宛て極秘電報「天皇御訪中(本使意見具申)」で、天皇訪中の実現を強く訴えた。

〈中国は明年の国交正常化20周年に際し、官民あげて天皇訪中を切望し、これが実現すれば名実ともに日中間の戦後は終わり友好協力の新時代が確固不動になると強い期待を表明している〉

橋本が意見具申電報に記した〈日中間の戦後は終わり友好協力の新時代〉というのは、中国側以上に橋本や日本の外務省が、天皇訪中を推進した大きな理由の一つだった。1980年代に入ると、教科書問題や靖国神社参拝問題など歴史問題が噴出した。公開された外交文書には、天皇訪中を急ぐ外務省の本音が垣間見える。

橋本の意見具申電報の前日(1991年11月27日)、外務省アジア局中国課が作成した「天皇訪中に関するアジア局ポジション・ペーパー(案)」にはこう記された。

〈我が国は中国との関係に於てやはり「戦後のけじめ」を避けて通ることはできない〉

〈天皇訪中は、中国民衆の心の傷を癒すために避けて通れないものであり、いわば中国人の心情を対象としたものである〉

ポジション・ペーパーには天皇訪中を通じて日中関係が向かうべき方向が示されている。

〈天皇訪中をもって過去の問題に一応の区切りをつけ、日中関係を21世紀に向け将来を志向した日中関係へと再構築していく出発点とする〉

さらに、訪中時の天皇の「お言葉」を通じて〈中国国民への配慮〉が必要だと訴えた。

つまり〈「天皇」という言葉のもつ響きが過去の日本軍の中国における行為を想起させることは一部に於ては避け難いものと思われる〉と指摘した上で、中国側は、〈日本の過去の行為について天皇から何等かの「お言葉」を期待していることは否めない〉とし、日本側としても〈天皇の「お言葉」の問題について出し渋ったかの如き印象を残さないよう細心の注意を払いつつ、戦略的に考え、国内コンセンサス作りの努力を早期のうちから開始すべきである〉と明記した。

意見具申電報に残る“黒塗り”

外務省が当初、天皇訪中が公になった際のリアクションとして恐れたのは、右翼からの反発だった。……

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。