外食全体は伸びているが高級店では節約ムード[重慶市の観光地・洪崖洞。併設されている飲食店にも黒山の人だかり=2023年9月] 写真:筆者撮影

中国経済に対するネガティブなニュースが多い。

雇用では今年6月に若年層(16~24歳)の失業率が21.3%と過去最悪を更新し、7月以降は統計が発表されなくなった。2021年から続く不動産不況は今なお続き、大手デベロッパーのデフォルト(債務不履行)危機がたびたび話題になる。輸出は今年5月以降、前年比マイナスが続いている。

統計だけではない。「地方政府の財源不足のため、公務員や公共団体での給与未払いが横行。抗議デモやバスの運行中止、病院閉鎖といった事態にまで発展。一部の地方自治体では人員削減のため公務員に転職を促す動きも」「不動産危機で地方銀行倒産の噂が。銀行は札束を山と積んで安全性をアピール」「不動産価格下落が進み、1軒購入したらもう1軒をプレゼントなどの値引き策まで登場」などなど、不景気を伝えるニュースも枚挙に暇がない。

さらに付け加えると、「中国の統計は信じられない。輸入がマイナスなのだから、本当はGDP(国内総生産)もマイナス成長なのではないか」といった憶測から、「経済低迷に伴う国民の不満をそらすため台湾侵攻に踏み切るのでは」といった予測まで見かけるようになった。

と、日本でこうした情報ばかりを見ていると、中国経済は今にも崩壊するのではないか、街には失業者があふれ、人民は塗炭の苦しみにあえいでいるのではないかと思えてしまうわけだが、実際に中国を訪問するとまったく異なる光景が広がっている。

“前年比”だけじゃわからない変化

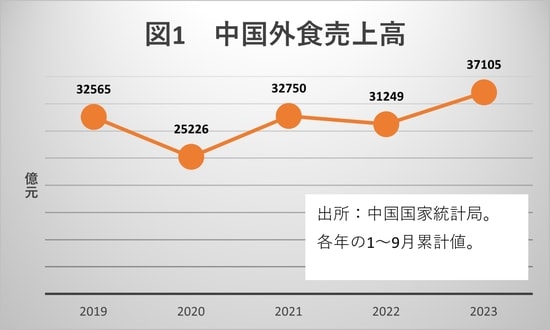

筆者は今年3回、中国を訪問した。まず驚いたのがレストランの混雑だった。知人との会食では「満員だったが、社長と知り合いだったので席を確保できたんだ」などと自慢されたことも。たまたまいった店が混んでいたわけではない。統計を見ても、外食売上高(2023年1~9月)は前年同期比18.7%増と爆発的に成長している。

もっともコロナ流行による都市封鎖などの影響が大きく、前年比では判断材料としづらい部分がある。そこでコロナ前の2019年からの推移も見ていきたい。2019年同期比で13.9%増、年平均成長率(CAGR)で3.3%となった(図1)。

外食以外の消費も見てみよう。今年1~9月累計の社会消費品小売総額(小売・外食売上高)は前年同期比6.8%増。2019年同期比で見ると、15.3%増でCAGRは3.6%増である。コロナまでは毎年10%前後の成長を続けていたことを考えれば大きく減速しているとはいえ、マイナス成長に沈んでいるわけではない(図2)。

もっとも、この数字ではとらえられない形での影響は出ている。上海市の高級料理店のある日本人経営者によると、外食全体の伸びとは裏腹に高級店の売り上げ低迷は鮮明だという。

「値段も見ずにシャンパンを頼んでいたお客さまが、まずはリストを見せてというようになった。そろそろ宴会もお開きというタイミングでも気にせずにもう1本注文していたのがなくなった。そういった節約ムードが響いています」と話していた。

中国経済不振は日本など海外だけで騒がれている……という話ではなく、中国でも悲観ムードは漂っている。高級店ほどその影響はシビアに出ているのだという。

高級外食店だけではなく、耐久消費財などの高額商品が売れないという話も言われていたが、その代表格である自動車を見てみると、2023年9月の販売台数は前年同月比9.5%増の285万8000台と史上最高を記録している。ところがこちらもブレイクダウンしてみると、すべてがバラ色とは言いがたい。……

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。