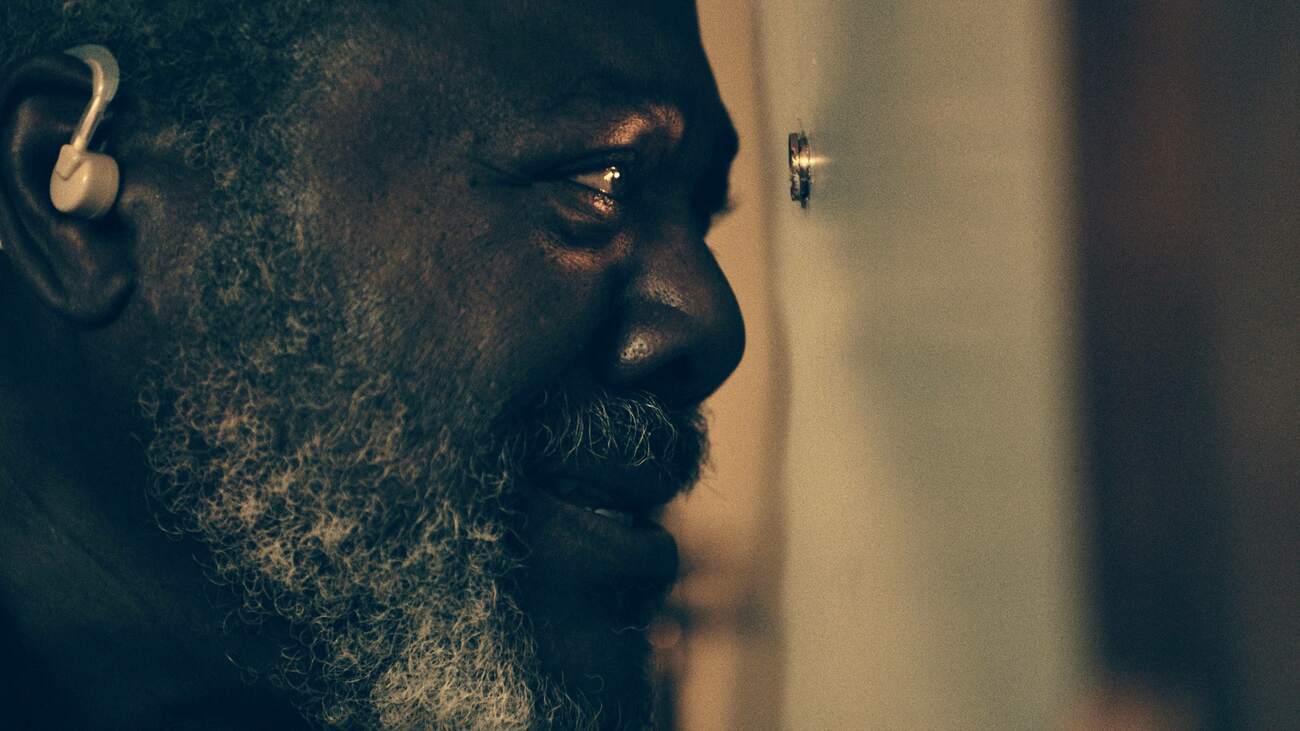

黒人はどこまで無実であれば容赦なく殺されずに済むか――『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』と警察による暴力の可視化(前編)

『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』(以下、『キリング』とする)は2011年11月19日の早朝、ニューヨーク市北部のホワイト・プレーンズで実際に起きた警察官による黒人男性ケネス・チェンバレンの殺害事件の一部始終を、ほぼリアルタイムで描いた作品である。映画の冒頭、事件の発端となる医療用通報装置の誤作動が描かれるよりも前に、次の文章が画面に示される。

警察官の姿を見て、安心や安全という温かい感覚を抱くか、恐怖のどん底に突き落とされる感覚を抱くかは、あなたが何者であるかによる1。

ジャーナリストのクリス・ヘイズによる2017年の著書『国家のなかの植民地』[A Colony in a Nation]からの引用である。白人のストレートであるヘイズは、この一節の直後に自身が後者の感覚を経験したエピソードを披露し、警察官に対する2つの相反する感覚は本来的には人種化されたものではないことを示しながら、アメリカ社会においては実質的には人種化されており、とくに後者の感覚がアメリカの黒人にとっては単なる妄想ではないことをあきらかにしていく。よって、『キリング』の作り手が映画の冒頭でこの一節を引用したねらいは明白である。「ケネス・チェンバレンがもし白人であったならこんなことになっていただろうか」と自問しながら、息詰まる83分の映画を注視するよう観客にうながすためだ。

タイムループのごとく繰り返される殺害事件

2020年5月25日ミネアポリスで起きたジョージ・フロイドの殺害事件と、同事件により活動が世界的な広がりを見せたブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動をとおして、警察官による黒人の殺害事件がアメリカで多発していることは世界中が知ることとなっている。

また、そうした事件が何度となく繰り返されているアメリカ社会の現実を風刺的に描くコメディ作品もすでに存在している。フロイドの殺害事件後に製作・公開され、第93回アカデミー賞の短編実写映画部門でオスカーを受賞した『隔たる世界の2人』[Two Distant Strangers] (2020)である。マーティン・デズモンド・ローと共同で監督も努めたトレイヴォン・フリーが、フロイドの殺害事件からわずか2カ月後の2020年7月に5日間で書き上げたこの物語は2、出会って間もない女性の部屋で一夜を過ごし目覚めた若い黒人男性カーター(ジョーイ・バッドアス)が、飼い犬の面倒をみるために帰宅しようとするが、警察官マークに呼び止められ、麻薬所持を疑われ――フロイドのように――窒息死させられる。しかし、その瞬間女性の部屋でふたたび目覚め、その後、カーターは警官に(様々な理由・方法で)殺されては目覚めるという一連の流れを何度となく繰り返す。

言うまでもなく、個々の様々な属性の違いや状況や条件の違いにかかわらず、黒人であるということで警官に殺害されるという事件が繰り返されている現実を、タイムループという形式をとおして描いたのが『隔たる世界の2人』である。終盤、台詞によればループの99回目に、カーターはマークに自宅までパトカーで送ってはもらえないかと提案し、マークの運転するパトカーのなかで、両者の対話と相互理解の可能性がいったんは提示される。しかし最後は自宅の前で射殺され、ループは閉じることがないまま、作品はエンディングを迎える。しかし、そもそもこの作品はタイムループものである点からも虚構性の高いフィクション作品であるし、カーターがループを抜け出せないという結末はハッピー・エンディングとは到底言えないものの、カーターが死ぬことで結末を迎えず、再度ループに戻りながらも生き残ろうと何度でもトライしようと彼が決意する結末は、(もとよりコメディであるため当たり前ではあるが)悲劇的とは言えないだろう。

描くべきは殺害の瞬間か、奪われた日常=命か

一方、『キリング』はタイトルどおり、ケネス・チェンバレンの死で結末を迎える悲劇的な作品である。同じように実際に起きた警官による無罪の黒人の殺害事件を描き、黒人の死で作品の結末を迎える作品としてはすでに、2009年1月1日にカリフォルニア州オークランドで起きたオスカー・グラント殺害事件を描いた『フルートベール駅で』[Fruitvale Station](2013)が存在する。バラク・オバマが黒人として初めて大統領選に勝利し、就任式を迎えるまでの間に起きた事件を題材とし、BLM運動が始まったとされる年に公開されたこの作品は3、「黒人の命/生活は大切だ」ということを、正当な理由なく拘束され、間もなく殺害されるまでは無名であった黒人青年の最後の1日を可視化/再現することで主張する。

ケネス・チェンバレンが事実上自室に拘禁され殺害されるまでのおよそ90分にわたる具体的な経緯を、事件の経過時間と映画の経過時間をほぼ重ねあわせ可視化/再現することに『キリング』が専心するのに対し、『フルートベール駅で』は、オスカー・グラント(マイケル・B・ジョーダン)殺害の具体的な経緯以上に、彼が鉄道警察官によって殺害されるまでの、大晦日であるということをのぞけば、かならずしも特別ではないはずだった1日を可視化/再現することに重点を置く。拘束から殺害までの具体的な経緯も作中で可視化/再現されることにはなるが、殺害前後の様子は緊急停車していた列車の乗客たちの携帯電話のカメラによって離れた位置から不鮮明・不明瞭ながら撮影されており、その実際の映像は映画の冒頭で示される。

『フルートベール駅で』が初の長編監督作であり、脚本も担当したライアン・クーグラーはあるインタヴューで、実際の殺害現場をとらえた映像を映画の冒頭で用いた理由を問われ、つぎのように語っている。

〔映画の終盤で〕観客は同じ殺害の場面を〔再現された場面として〕目にすることになるが、事件に対する反応はまったく違ったものになる。もし観客がこのグラントというキャラクターと90分間を一緒に過ごしたなら、誰か自分が知っている人が、グラントのように二度と帰らぬ人になることがどういうことなのか、多少なりとも理解してもらえるのではないか、と考えた4。

オスカー・グラントという22歳の黒人男性を観客に身近に感じてもらい5、自分の知人や友人、愛する人がもし彼のようにある日突然殺害されたとしたら、と想像を働かせながら見てもらうことが『フルートベール駅で』のクーグラーのねらいであり、そうである以上、重要なのは、彼がどう殺害されたのかを可視化することではなく、殺害によって永遠に失われた彼とその親しい人々との日常――直接的には最後の1日――を可視化することなのだ。

非人間化された警察官を人間として描く

『フルートベール駅で』とは対照的に、『キリング』では、ケネス・チェンバレンの日常はほとんど再現/可視化されないが、彼がどのような人物であるのかは、作品が進むにつれ少しずつあきらかになっていく。

「フォーサイト」は、月額800円のコンテンツ配信サイトです。簡単なお手続きで、サイト内のすべての記事を読むことができます。